ハイブリッド車が支持される一方、EV購入に慎重な日本の現状とは

ハイブリッド車が支持される一方、EV購入に慎重な日本の現状とは

株式会社ハッピーカーズが実施した調査により、日本の自動車市場における消費者の意識が明らかになりました。「逆風下で揺れるEVシフトの実態と、それでもEVを選ぶ人の理由」というテーマで行われたこの調査では、3〜7年ごとに車を買い替える男女1,023人に対して行われました。

EVシフトは進むが実際の購入意欲は慎重

調査結果は興味深いもので、次に購入したい車についての質問において、58.3%が「ハイブリッド車」を支持し、48.4%が「ガソリン車」を挙げています。プラグインハイブリッド車とEVはそれぞれ26.3%と26.0%に留まりました。このことは、燃費や環境性能を重視しながらも、充電や価格といった実用面での安心感を求めていることを示しています。特に、EVに対する慎重な姿勢が際立つ結果となりました。

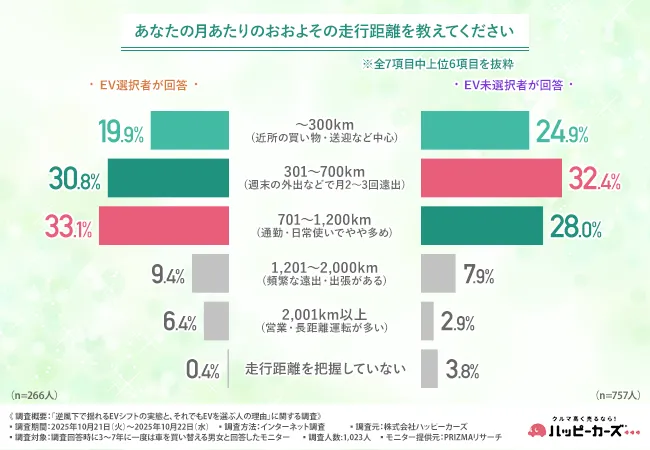

次に、月間走行距離についても影響が見られました。EV選択者の多くは701km以上を走行することが多く、燃費や維持費の関心が高いことが伺えます。一方、EV未選択者の間でも、短距離の運転が多いという共通点がありました。しかし、EV選択者はより長距離の運転を重視しているため、経済性や快適性を求める傾向が強かったのです。

EVを選ぶ理由と避ける理由

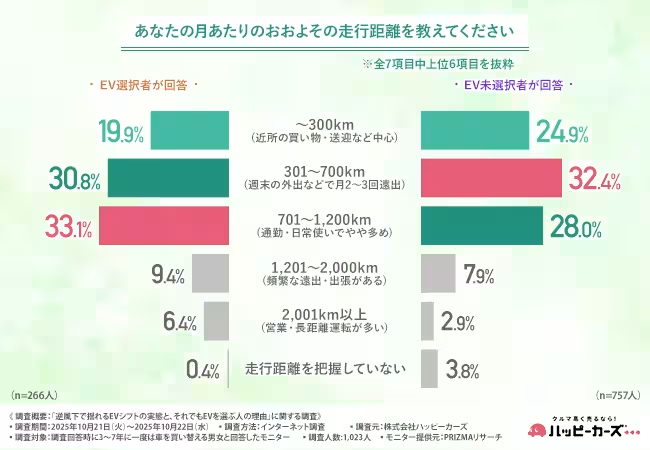

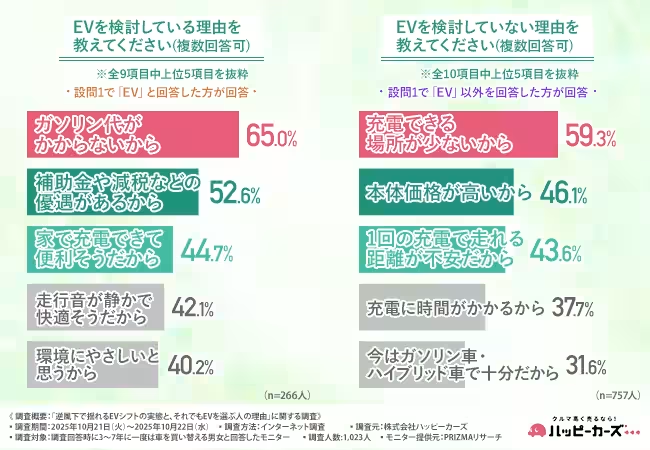

さらに、EVを選ぶ理由として最も多かったのは「ガソリン代がかからない」で65%がこの理由を挙げています。補助金や減税などの経済的メリットも重要視されていました。しかし、EVを選ばない理由には「充電できる場所が少ない」と答えた人が59.3%に達し、本体価格や航続距離への不安が後に続く結果となりました。

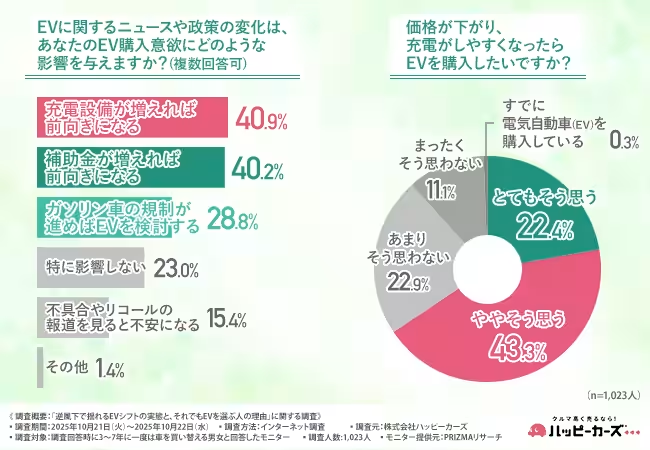

これらのデータから、購入への障壁はインフラや価格設定の問題であることが浮かび上がります。EVを前向きに検討する人は多いものの、実際の環境整備が伴っていない現実が浮き彫りになりました。

日常生活でEVはどれだけ普及しているか

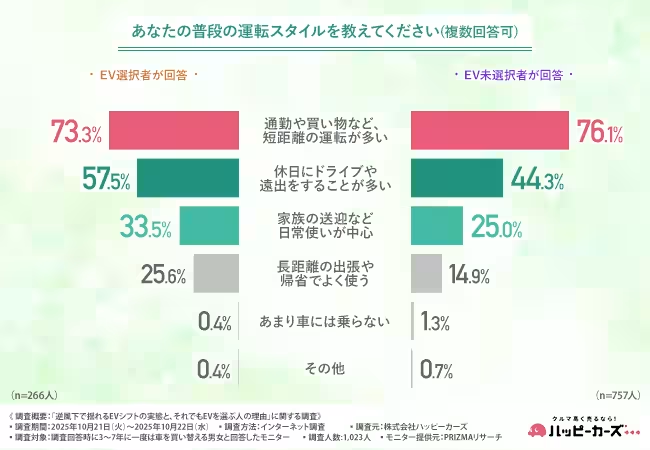

調査結果をさらに詳しく見てみると、普段の運転スタイルにもEV選択者と未選択者の違いが明確に示されています。EV選択者は53.5%が「短距離の運転が多い」と答え、休日にはドライブや遠出をする人も多いことが確認されました。

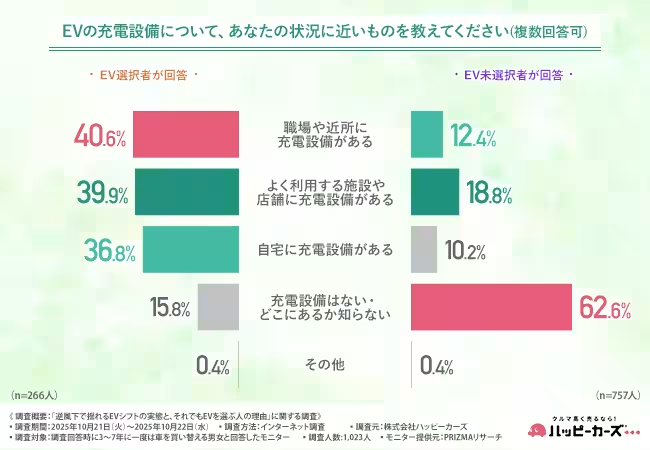

また、充電設備についての意識も顕著で、EV選択者は職場や近所に充電設備がある認識が40.6%も存在しているのに対し、未選択者では62.6%が「充電設備はない・知らない」と回答しています。情報の差が、EV導入への不安を生んでいることが分かります。

導入への理解促進がEVシフトの鍵

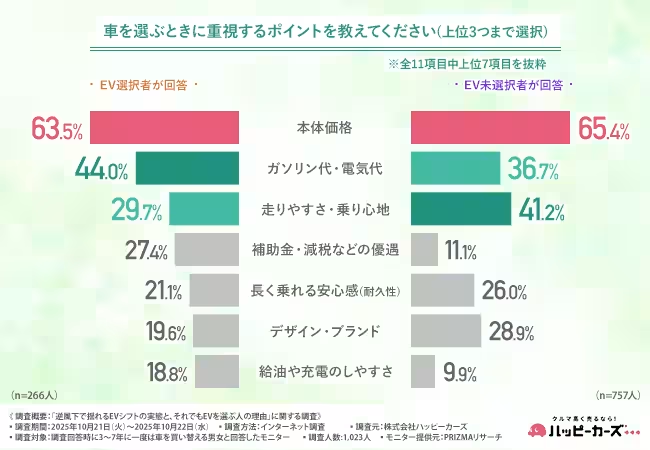

消費者が重視するポイントについても、共通する部分がありました。本体価格や燃料代はどちらのグループでも高く評価されていますが、EV選択者は「ガソリン代・電気代」をより重視する傾向が見られました。EVの選択には金銭的なメリットが大きな影響を与えていることが伺えます。

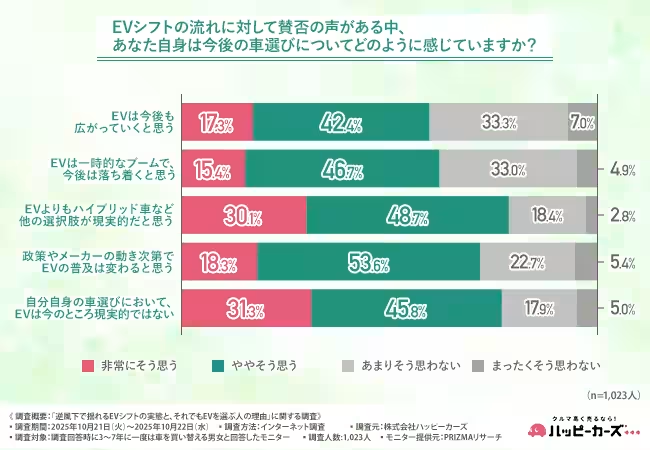

また、EVシフトの流れをどう感じているかという質問には、約6割が「EVは今後も広がっていくと思う」と答える一方、自分自身の選択においては「現実的ではない」と答えた人が約8割。市場と消費者の認識には大きなギャップが存在し、政策の整備や普及を促進する必要があることが分かります。

未来のEVシフトは実際の利用環境次第

結論として、調査の結果から日本のEVシフトが進行中であるとはいえ、実際の購入には慎重な姿勢が依然として根強いことが分かりました。ハイブリッド車に人気が集まるのは、現実的で安心できる選択肢だからであり、消費者は環境への関心が高まりつつも、現実的な選び方を求めているといえるでしょう。

特に、条件が整えることで購入意欲が高まるというデータも示され、約7割が「EVの価格が下がり、充電がしやすくなったら購入したい」と考えています。今後のEVシフトは、価格やインフラ面の改善に加え、実際の利用シーンでの体験価値の向上が不可欠となるでしょう。これらを踏まえた政策と制度の整備が求められます。今後のEV市場の動向に注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。