建設業における人材不足の深刻化と海外人材受入れの現状

建設業における人材不足の深刻化と海外人材受入れの現状

日本の建設業が直面している人材不足が深刻化しています。総合人材サービス会社であるヒューマンリソシアが実施した調査によると、建設業に従事する専門家345名のうち、約60%が今後5年間で施工管理職の人材不足がさらに悪化すると予測しています。この問題は単に数の不足にとどまらず、業界全体の生産性や持続可能性にも影響を及ぼす懸念があります。

調査結果から見えるリアルな声

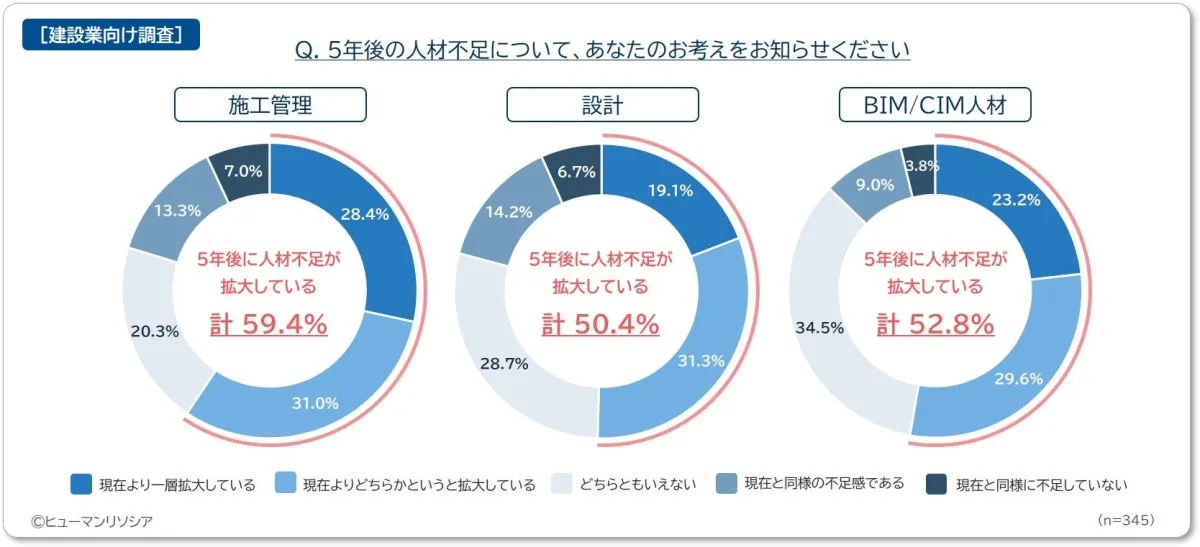

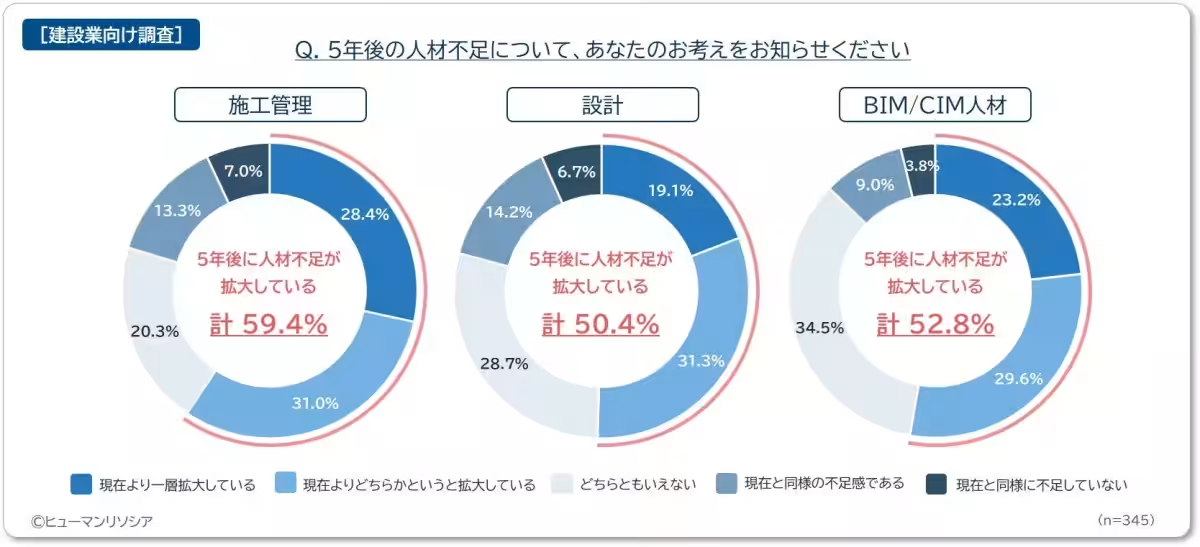

ヒューマンリソシアの調査結果は、建設業の現状を鮮明に浮き彫りにしています。具体的には、施工管理職で「5年後に人材不足が拡大する」と回答したのは59.4%、設計職でも50.4%がそう予測しています。また、BIM/CIM(Building Information Modeling/Construction Information Modeling)や設計職など、より専門的な役割においても52.8%が同様の見解を示しており、技術職までが人材不足の危機感を共有していることが分かります。

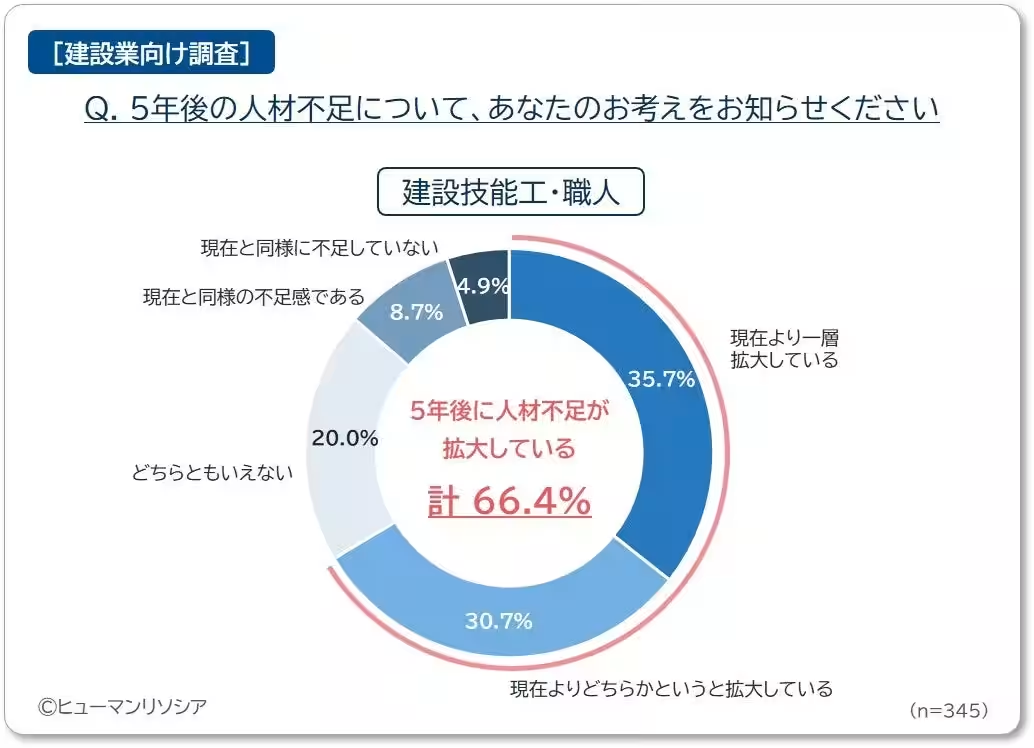

さらに、建設現場で実際に働く技能工に至っては、66.4%が5年後における人材不足の拡大を予測しています。この高い数字は、業界の未来に対する深刻な警鐘を鳴らしていると言えるでしょう。

海外人材の受入れに対する期待

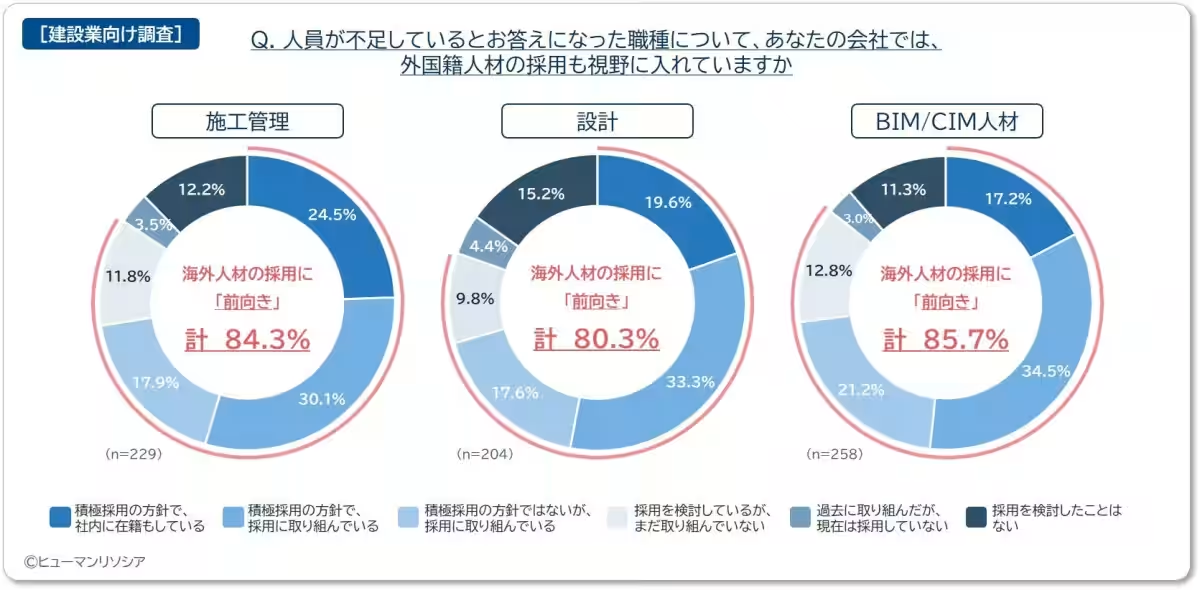

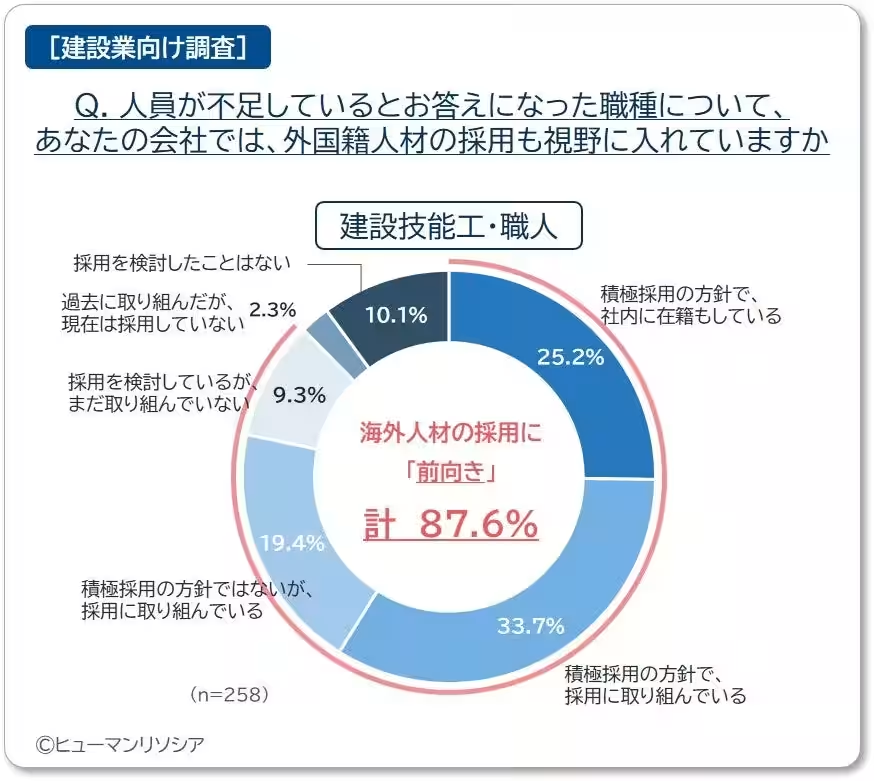

こうした人材不足の中で浮上するのが、海外人材の活用です。調査によると、BIM/CIMや設計職においては、85.7%が海外人材の採用に前向きであると回答しています。また、施工管理職でも84.3%、設計職でも80.3%が海外人材に対して期待を寄せています。これは、業界が多様な視点や技術を取り入れることによって、さらなる発展が見込めるというポジティブなサインです。

一方、技能工では約87.6%が海外人材の採用に前向きで、業界全体での受入れ拡大が予測されています。特に技能実習生の在留資格で就業する海外人材は、今後も増加が見込まれており、その体制を整えることが急務となっています。

課題は採用後の育成と定着

ただし、海外人材の受け入れを進めることは、単純に人材を数の上で補充するだけでは解決できません。彼らが日本で長期にわたって定着し、実力を発揮できるような体制や支援が求められています。人材育成に関しては、文化の理解や言語教育が重要ですが、同時に企業文化にフィットできるような環境づくりも必要です。

まとめ

建設業界における人材不足の問題は、もはや一社の問題に留まらず、業界全体の未来を左右する重大な課題です。この調査結果を受けて、企業は海外人材の受け入れを進めるべきですが、その際に彼らをしっかりと育てるための環境を整えることも同時に進める必要があります。これによって、技術職における新たな活力を葬り去ることなく、持続可能な事業運営につなげていくことが期待されます。今後の建設業界の発展に、大いに注目していきたいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。