お盆玉の実態調査:認知度39.5%、実施率はわずか16.5%に留まる背景とは?

お盆玉の実態調査

お盆の時期に祖父母や親戚が子どもにお小遣いを渡す「お盆玉」。最近の風習と思われがちですが、実は江戸時代から存在する伝統なんです。とはいえ、実際にどれくらい浸透しているのでしょうか?フタバ株式会社の調査をもとに、お盆玉の現状を探ってみました。

認知率は39.5%、実施率は16.5%

「お盆玉」に関する調査が行われ、対象は自分や親戚に孫や子どもがいる方。調査期間は2025年7月3日から4日までの2日間、200名からの有効回答を得ています。

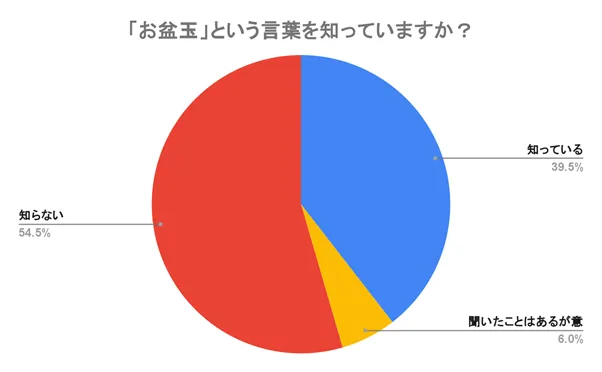

調査の結果、「お盆玉」という言葉を知っていると回答した割合は39.5%。つまり、過半数の方々はこの言葉を知らないということです。このことからも、お盆玉が一般的な習慣として浸透していないことが伺えます。

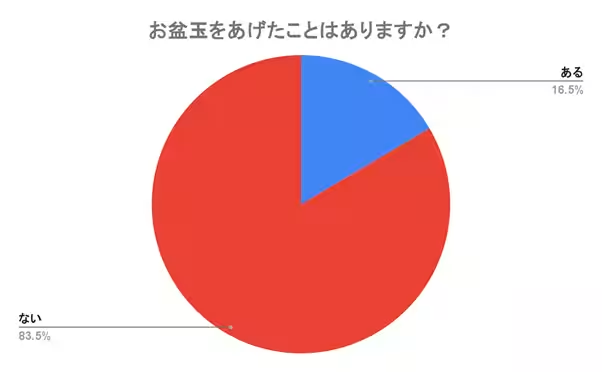

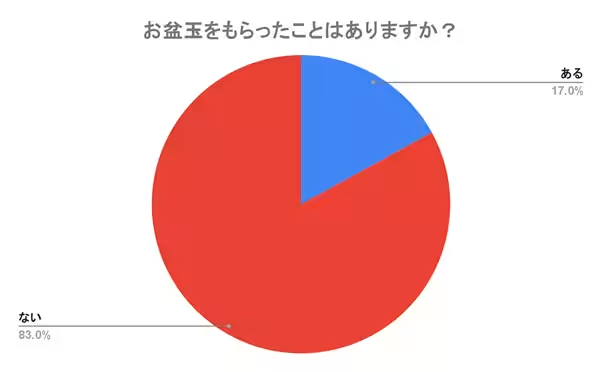

加えて、実際にお盆玉を渡した経験がある人はわずか16.5%に留まりました。つまり、認知はあるものの、実際の実施率は低いという結果が出ています。このことは、お盆玉がまだ定着していない証拠といえるでしょう。

お盆玉をあげる理由と考え方

お盆玉を贈る理由について調査したところ、さまざまな意見が寄せられました。帰省時の貴重な交流の一環として、親から受け継いだ習慣を続ける形が多いようです。ある30代女性は、「なかなか会う機会がないから、直接お小遣いを手渡せる貴重なチャンス」と語っていました。また、他の方の意見として、「家族みんなが集まるお盆だから、元気で過ごしてねという気持ちを込めて渡す」といった声もありました。

一方で、「お金を渡すのはお年玉だけで十分」といった、出費に対する懸念や「知らなかった」という声も多く、大多数の方が「お盆玉」という風習を知らない、あるいは実行していない理由が見えてきました。

お盆玉の贈り先と金額の傾向

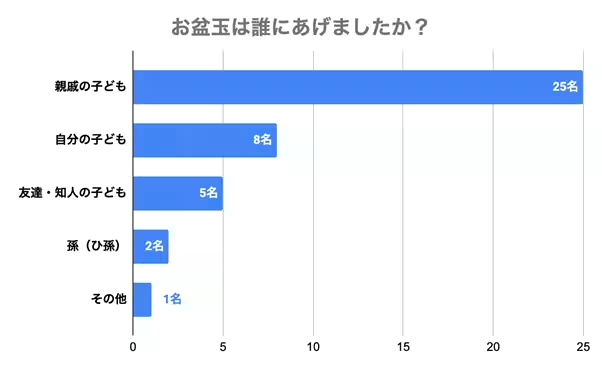

お盆玉を渡す相手を尋ねたところ、最も多かったのが「親戚の子ども」で、次いで自分の子どもや友達の子どもという結果が出ました。一般的には親しい関係にある子どもたちに贈ることが多いのです。

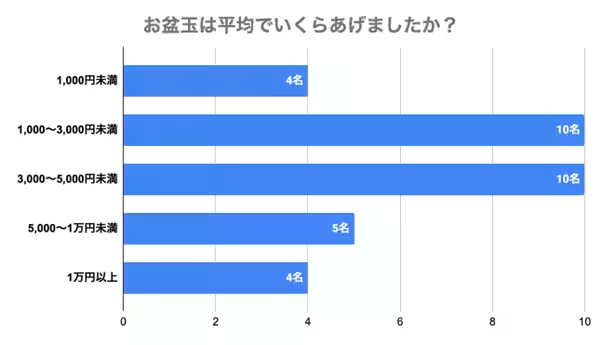

お盆玉の金額については、1,000〜5,000円の範囲が中心として挙げられており、「少額で贈る」という傾向が確認されました。これに基づき、お盆玉はあくまでちょっとした贈り物としての位置づけであることが伺えました。

専用ぽち袋の必要性

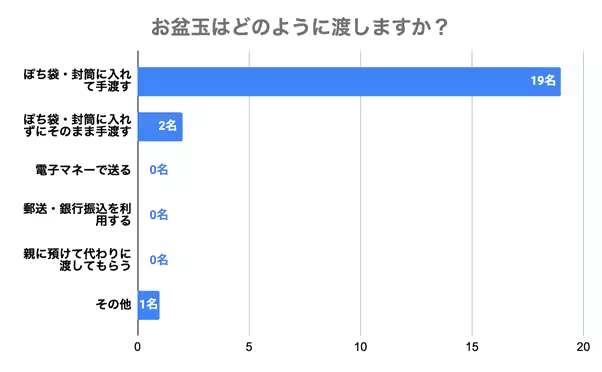

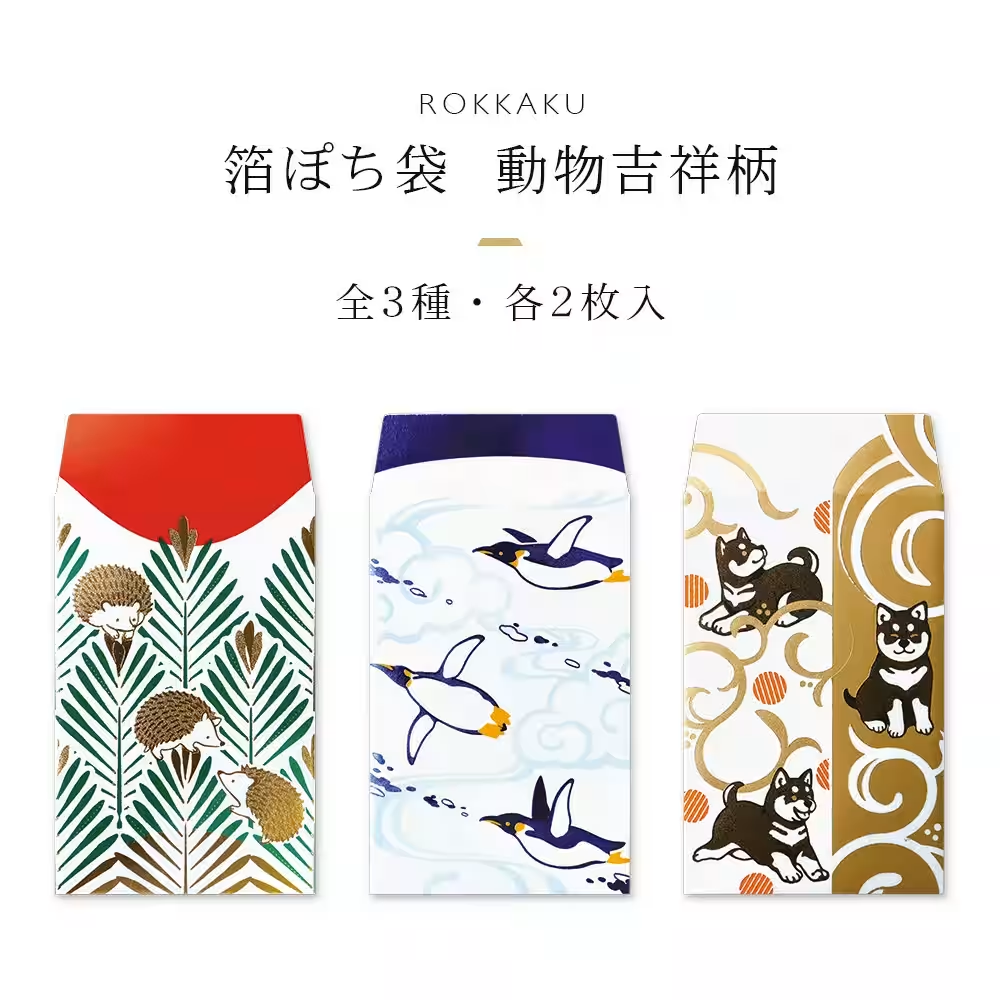

お盆玉の渡し方についても調査が行われ、「ぽち袋・封筒に入れて渡す」というスタイルが9割を占めていることがわかりました。現金を丁寧に渡すために、ぽち袋は欠かせないアイテムとして位置づけられています。

最近では、品質の高いぽち袋を提供する企業が増えている中、ROKKAKUのぽち袋などは特に人気を集めているようです。ちょっとした贈り物を華やかに演出するための工夫が求められています。

お盆玉の未来

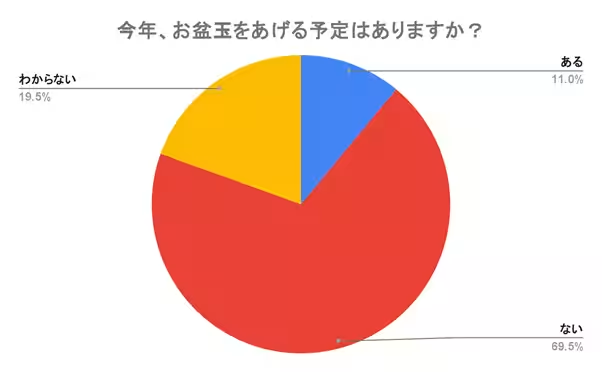

今年の予定を聞くと、過半数の人々が「お盆玉をあげる予定はない」と回答。認知率や実施率が低い現状は、今後も続く可能性が高そうです。

とはいえ、お盆玉は家族や親戚との時間を大事にする良い切り口になっています。金銭のやり取りにとどまらず、家族の絆を深めるきっかけとして存在感を増していくかもしれません。

結論

お盆玉は一般的として定着しているとは言い難いレベルですが、その背後には家族のつながりや思い出を大切にしようとする気持ちが詰まっています。贈り物の仕方や金額に工夫を加え、お盆の機会を利用して温かい思いを伝える手段とすれば、今後もっと広がりを見せるかもしれません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。