在留外国人向け賃貸契約問題、業界の実態と解決への道筋

在留外国人向け賃貸契約問題、業界の実態と解決への道筋

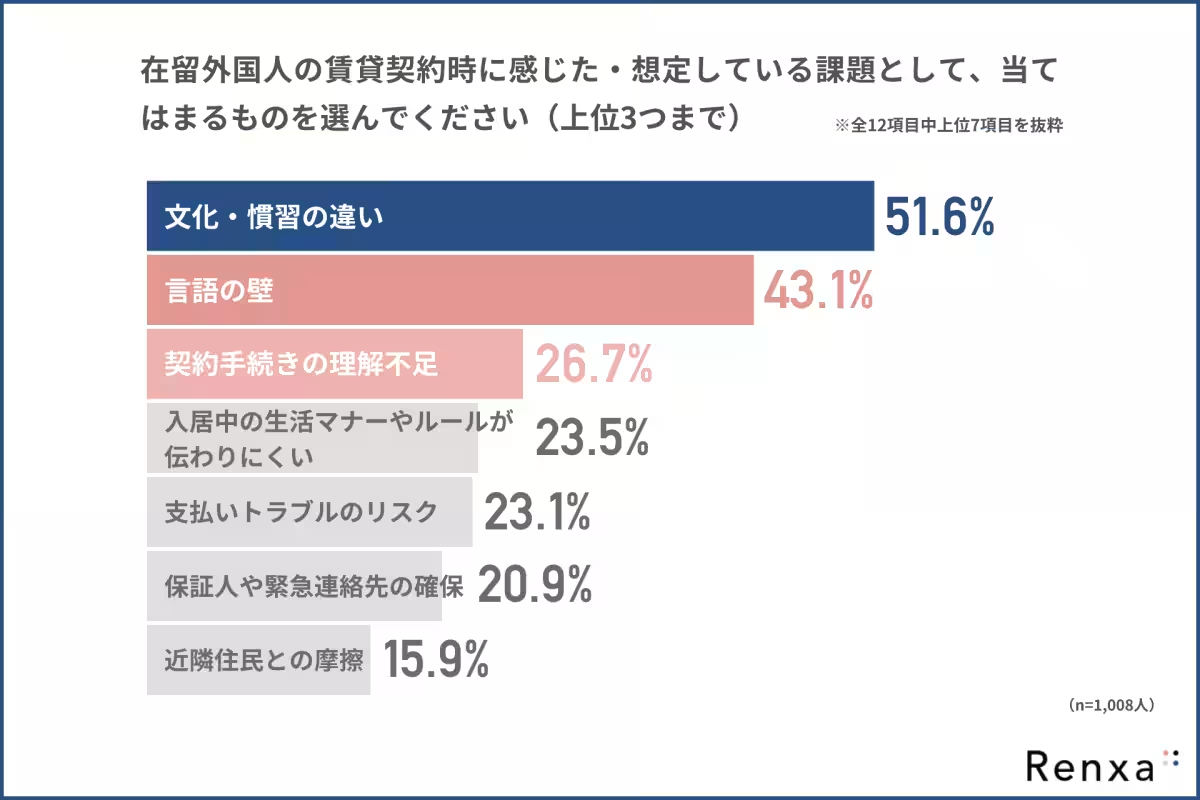

近年、日本に在留する外国人が増加していますが、その中でも特に賃貸契約に関して多くの課題が浮上しています。Renxa株式会社が実施した調査によると、在留外国人の賃貸契約には「文化・慣習の違い」「言語の壁」「契約手続きの理解不足」という課題が大きく影響を与えていることがわかりました。これらの問題が、外国人の住まい確保にどのような影響を及ぼしているのか、また、どのようなサポートが求められているのかを見ていきます。

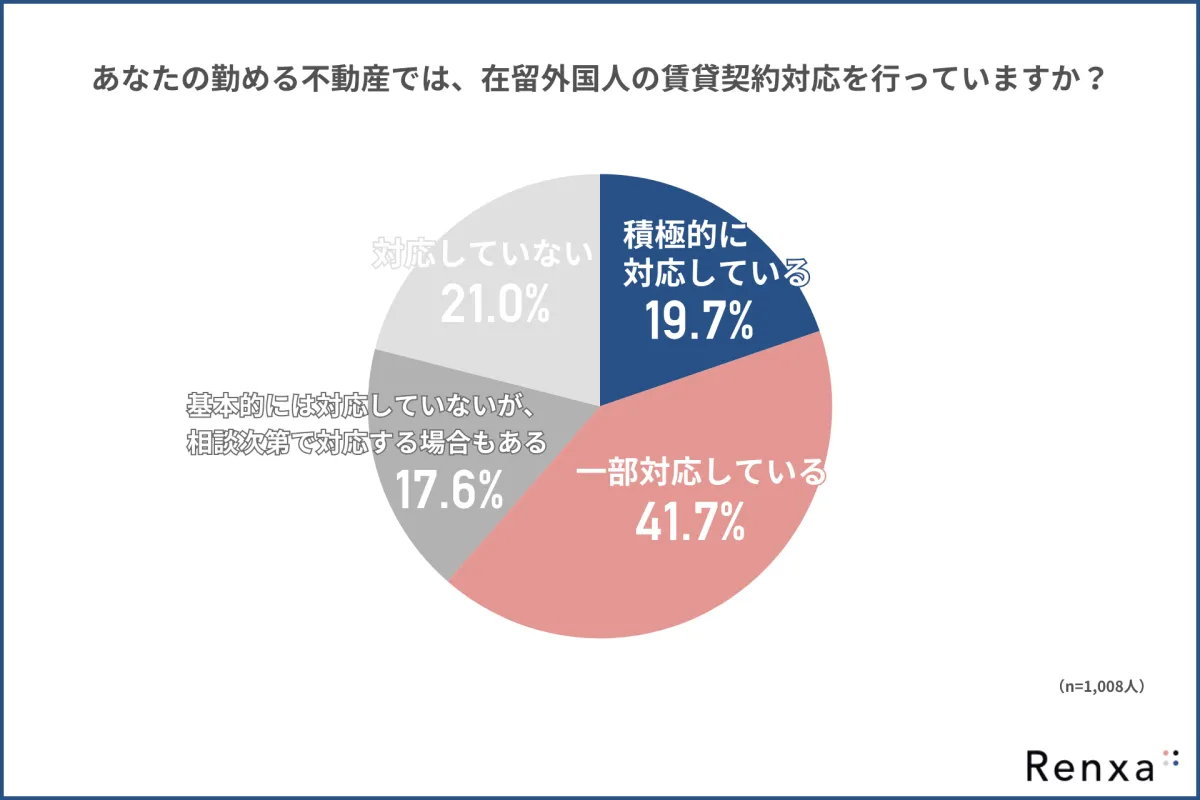

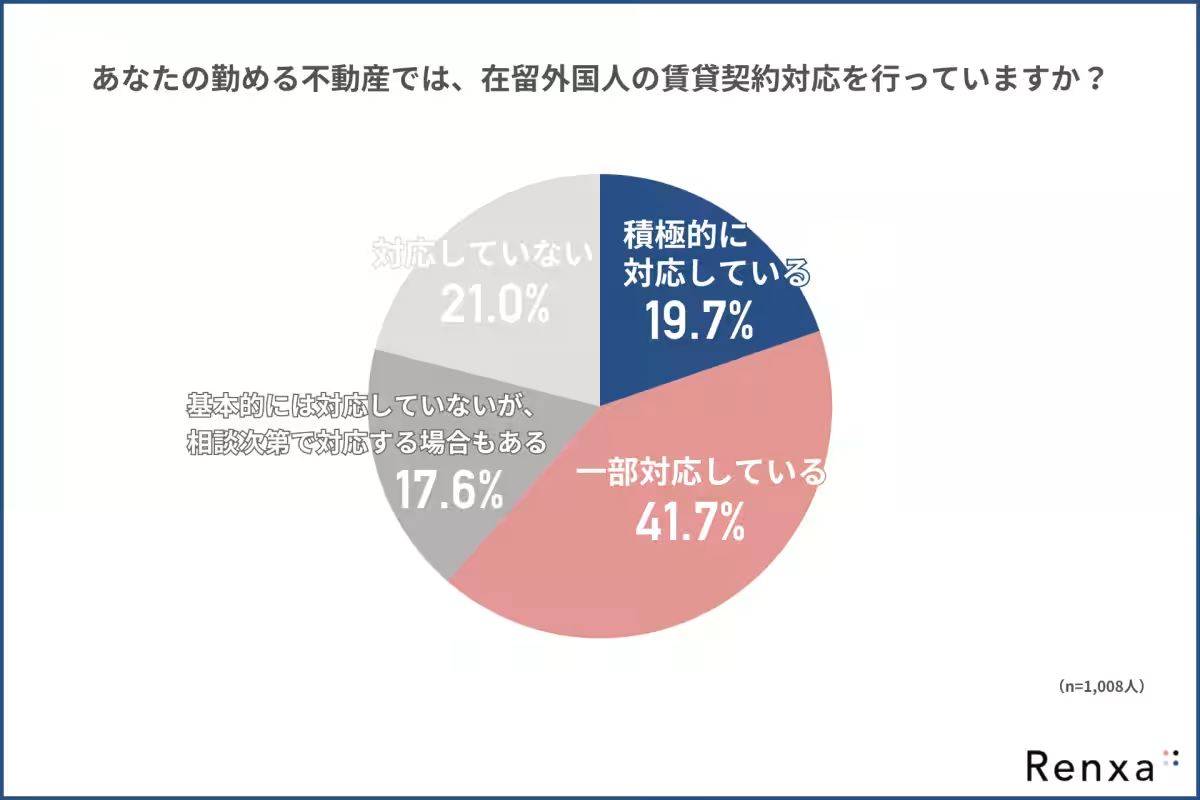

外国人賃貸契約の対応状況

調査結果によれば、在留外国人の賃貸契約への対応を行っている不動産会社は約6割に達していますが、積極的に対応できている企業はわずか2割にとどまっています。これは多くの不動産会社が、外国語対応スタッフの配置や対応フローの整備が遅れているためです。

具体的には、在留外国人との賃貸契約において、文化や慣習の違いが障害となることが多いです。また、契約手続きが日本語で行われるため、外国人が理解することは難しく、これがトラブルに発展する要因となっています。

課題の背景とは?

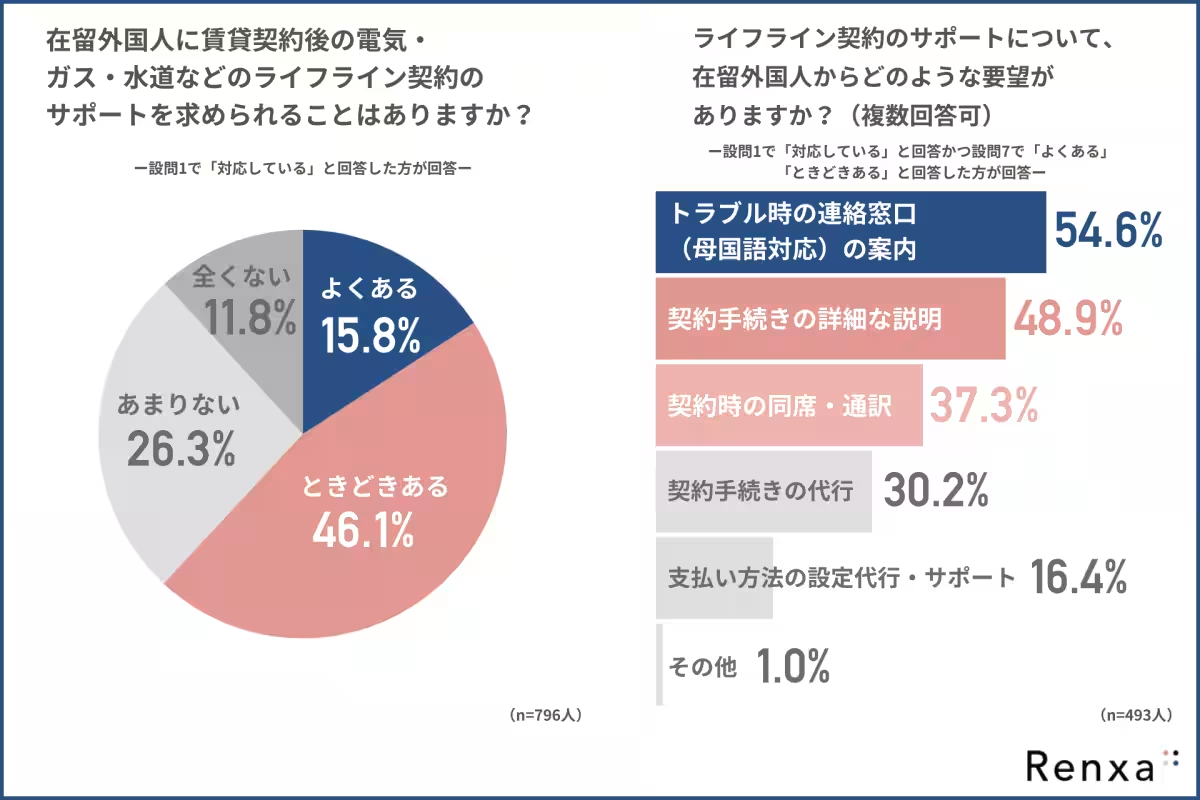

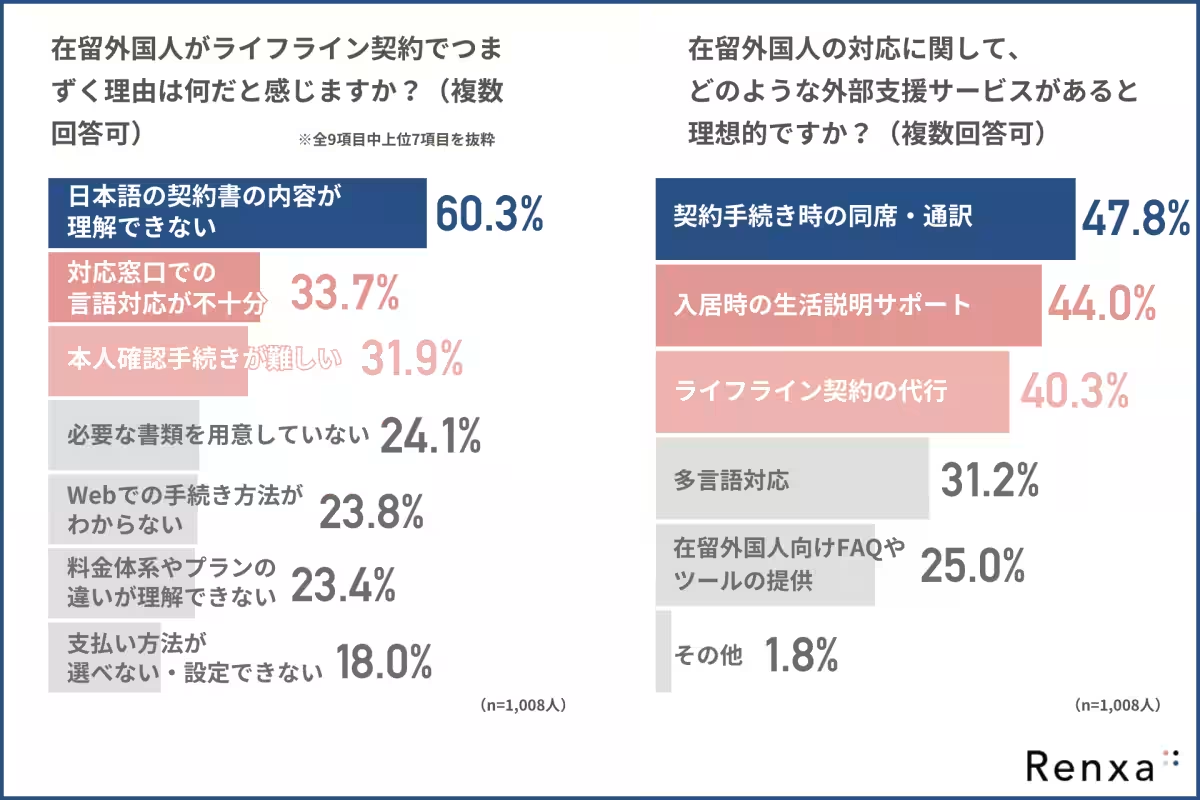

特に指摘されるのは、契約時に発生する言語の壁です。在留外国人が契約書を理解できず、誤解を招くケースが頻発しています。このような状況下で、賃貸契約後のライフライン(電気・ガス・水道)契約でも同様の問題が生じています。多くの在留外国人が、「日本語の契約書の内容が理解できない」と感じ、そのためにサポートを求める声が多く上がっています。

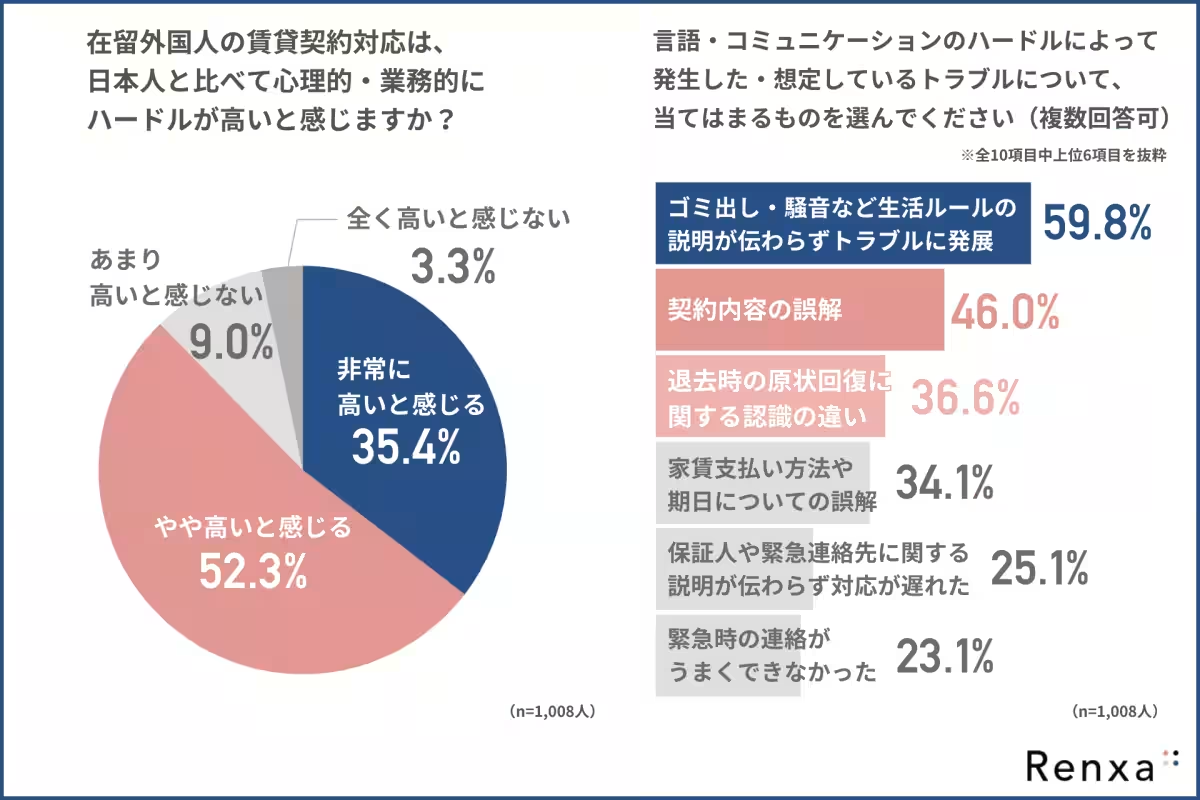

また、言語の壁のみならず、外国人が持つ文化的な常識や慣習の違いが契約内容の理解に影響を及ぼすことも少なくありません。このため、不動産業界では心理的・業務的なハードルが高いと感じる担当者がほとんどです。実に約90%の回答者が、日本人と比較してハードルが高いと感じていることがこの調査から見て取れます。

何が理想か?

では、理想的な外部支援サービスとは何でしょうか。調査の結果、理想的な支援としては契約手続き時の同席や通訳、入居後の生活説明サポート、ライフライン契約の代行などが挙げられています。特に契約手続き時のサポートが求められる背景には、言語だけではなく文化的な理解が必要であることも含まれています。言葉や説明の方法を工夫することで、外国人とスムーズなコミュニケーションが可能になるでしょう。

実際の改善策

そこで注意が必要なのは、外国人へのライフライン契約の支援が特に望まれていることです。トラブル時の連絡窓口や契約手続きの詳細な説明などが求められており、こうしたサポート体制を整えることが具体的な改善策と言えます。言語支援や文化理解に力を入れることで、不動産業界全体の負担軽減にもつながるのです。

まとめ

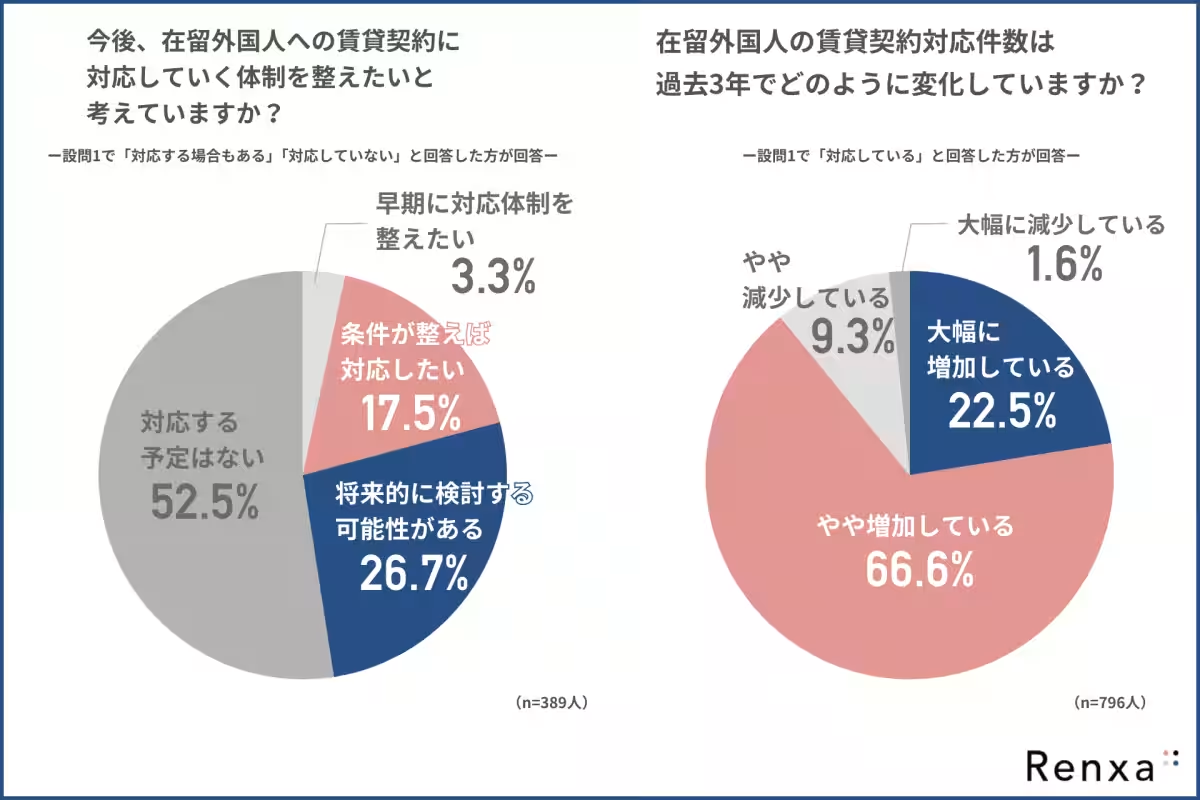

ここまで在留外国人の賃貸契約に関わる課題を見てきました。外国人の生活基盤である住まいの提供は、もはや日本社会においても重要なテーマです。今後、不動産業界が外国人への賃貸契約に積極的に取り組むためには、文化や言語の壁を乗り越えるための具体的な支援策を整えていくことが急務です。一方で、ほとんどの不動産会社が今後の対応について先を見据え、制度を整え、支援環境を整える方向性が求められます。共生社会の実現に向けて、在留外国人の生活を支援する外部サービス「Lifestyle Advisor Global」のような新たな取り組みにも期待が寄せられています。

トピックス(不動産)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。