海のない岐阜県で学ぶ!山・川・海のつながりと海洋ごみの対策

海のない岐阜県から海ごみ博士を目指す!

2025年10月18日、岐阜県の小学生を対象にした「山・川・海のつながり海洋ごみ学習」が、名古屋港の藤前干潟で開催されました。このイベントは、一般社団法人海と日本プロジェクト岐阜が主催し、海洋ごみ問題について学ぶ特別な機会を提供しました。参加者は小学生15人と大学生サポーターで構成されており、清掃活動やアップサイクルアートを通じて、海洋環境についての理解を深めることを目的としています。

藤前干潟での清掃活動

最初に向かったのは、日本の自然の宝庫とも言われる藤前干潟です。この場所は多くの渡り鳥が集まる重要な生息地である一方、海洋ごみの影響を受けやすい地域でもあります。例年、地元住民や市民団体、学校が協力して行う「藤前干潟クリーン大作戦」があり、今回の参加者もその一環として清掃を実施しました。

ごみ拾いの現場に足を踏み入れると、ペットボトルやその他のごみが一面に広がる光景に驚かされる子どもたち。事前に学んでいたとはいえ、実際の状況を目の当たりにすることで、海洋ごみの現実を実感しました。みんなで協力し、一つでも多くのごみを拾おうと意気込む姿が印象的でした。

ごみとして目についたのは、主にペットボトルや生活用品で、川や街から流れ着いたものでした。子どもたちは、「誰かが捨てたものだろうか」などと発生源について考えを巡らせ、意見を交換しました。このような体験を通じて、彼らは環境問題に対する認識を深めていきました。

水中ドローンによる海中観察

清掃活動の後は、名古屋港の水中での観察活動に切り替わりました。水中ドローンを使って海の中を探検するこのプログラムでは、まずプールで基本的な操縦を学び、その後、実際の海へ出てさまざまな生物やごみを観察しました。子どもたちは貝や魚を見つけ、大いに興奮していました。

「操縦は難しかったけれど楽しかった」と話す子どももおり、特別な経験となったようです。海洋ごみの存在を知ることで、自らの行動に意識を向ける貴重な機会となりました。

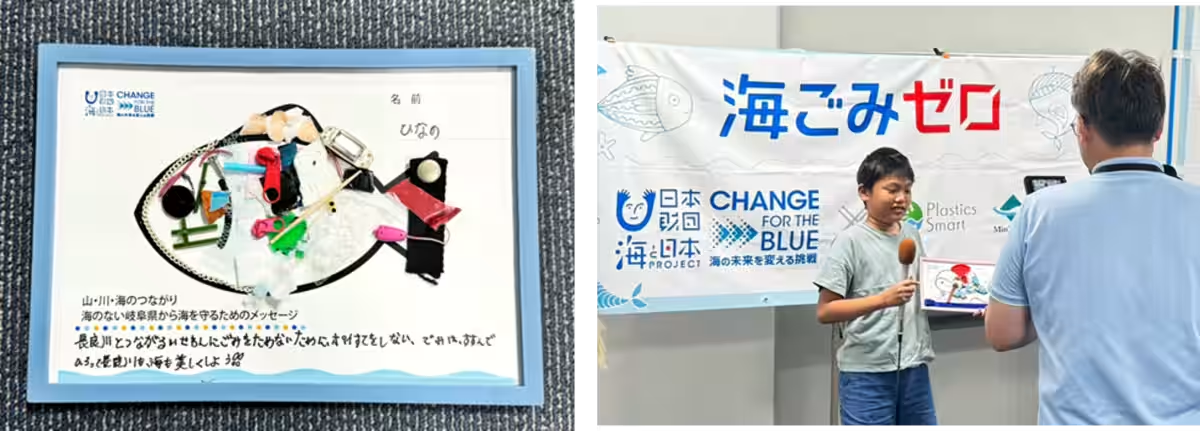

アップサイクルアートで創造力を

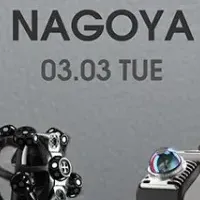

最後に行ったのは、アップサイクルアートの制作です。これは、廃材を使って新しい価値を生み出す活動で、子どもたちは食品トレーやペットボトルの蓋などを使ってオリジナルのアート作品を制作しました。完成した作品には、海を守るためのメッセージが込められており、彼らの創造力と海への思いが形になりました。

作品発表では、これまでの体験を振り返り、海や環境への思いを一つ一つ言葉にしました。これらの作品は、今後海と日本プロジェクト岐阜のホームページで紹介される予定です。

子どもたちのメッセージ

参加した子どもたちは、海洋ごみの問題に対して自身の行動を見直すきっかけを得ました。「海のためにごみを拾ったり、小さなことから頑張ろう!」と語る姿が印象的でした。彼らの初めての体験が、今後の環境意識の向上につながっていくことを願います。これからも、岐阜県から次世代の海ごみ博士が育つことを期待しています。

まとめ

本イベントは、一般社団法人海と日本プロジェクト岐阜が主催し、日本財団が推進するプロジェクトの一環として行われました。岐阜県のように海のない地域でも、子どもたちが海と環境に対する意識を高めることができる取り組みは、今後も続けていく必要があります。彼らが未来の海に思いを寄せ、行動する力を育むことが何より大切です。

関連リンク

サードペディア百科事典: 海洋ごみ 岐阜県 アップサイクルアート

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。