水を大切にする意識が進化中!新たな調査結果を発表

水の大切さを再認識する時代

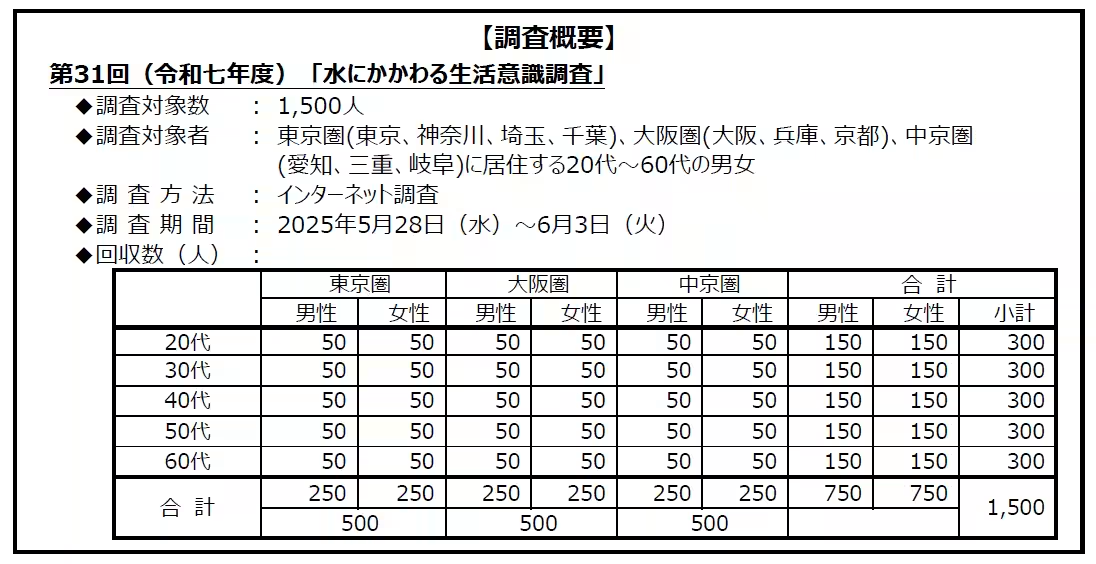

愛知県半田市のミツカン水の文化センターが、2023年6月に行った「水にかかわる生活意識調査」の結果が発表されました。この調査は、東京圏、大阪圏、中京圏の1,500名を対象に実施されており、水に対する意識の変化を示す貴重なデータとして注目されています。

調査の概要と目的

この調査は1995年から続けられているもので、日常生活における水の使い方や、意識の変遷を把握するために毎年行われています。過去の調査結果と照らし合わせながら、特に最近の傾向に焦点を当て、今年は新たに「ペットボトル入りの水」に関する意識も調査しており、その結果も大きな話題となっています。

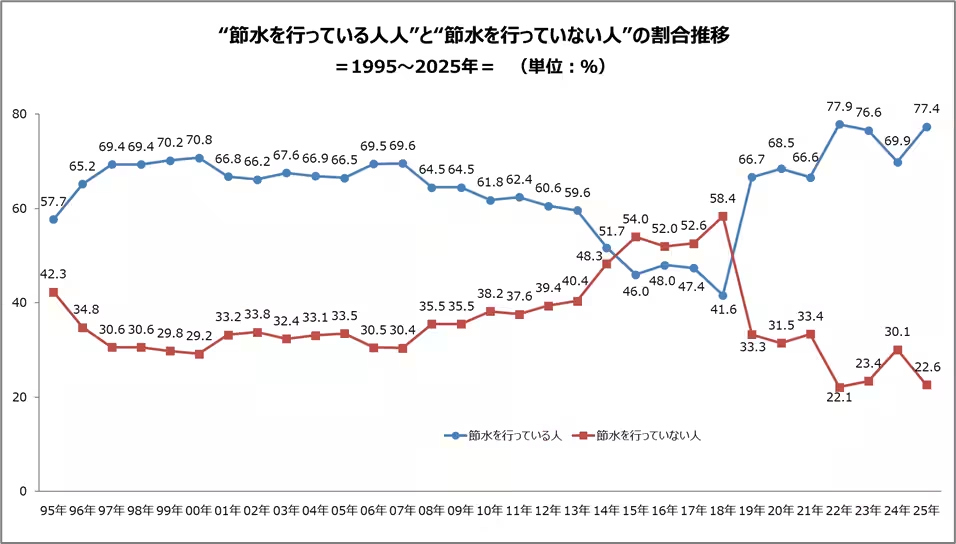

節水意識の高まり

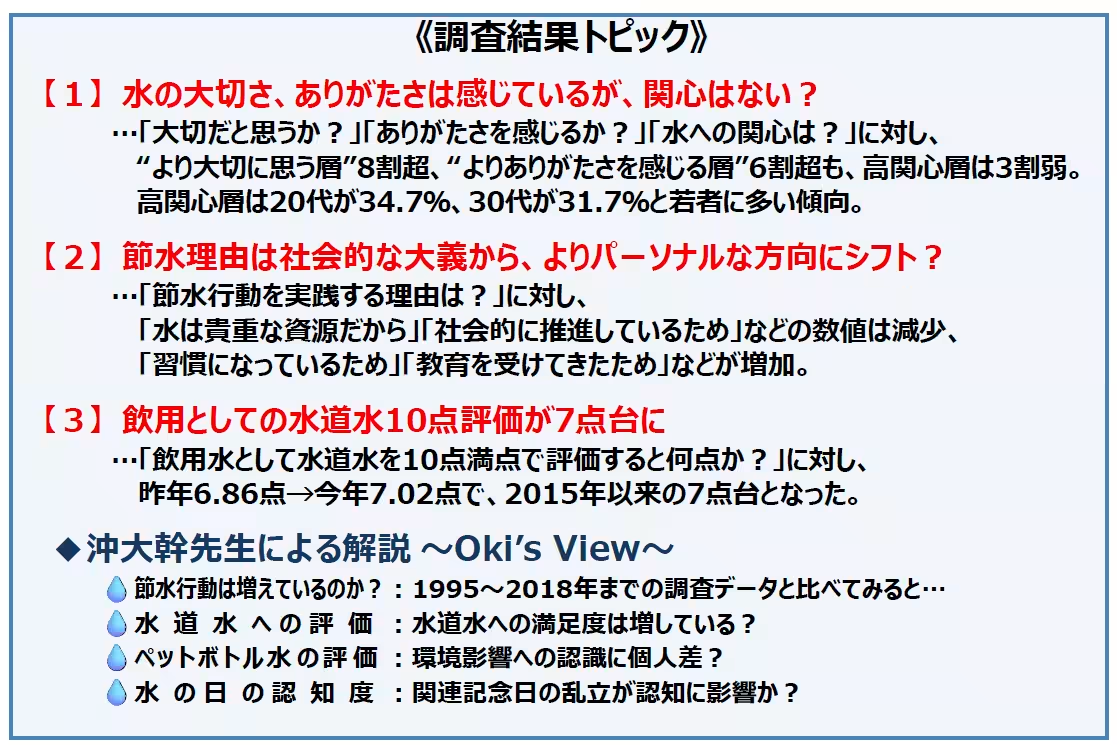

調査結果によると、日常生活で「節水を行っている」と答えた人は過去最高の77.4%に達しました。年々節水への意識が高まりつつある中、特に若年層において高い関心が見られることが際立ちます。一方で、調査が始まった1995年から2018年までのデータを見ると、実際の節水行動の割合が減少していたことから、質問の仕方によって受け止め方が変わることも伺えます。

ここで興味深いのは、節水を意識する理由として挙げられているのが「水道料金の節約」だったことです。49.7%がこれを理由としており、実際的な金銭的メリットが意識に影響しているようです。また、「習慣になっている」という回答も増えており、節水が社会に根付いてきたことを示しています。

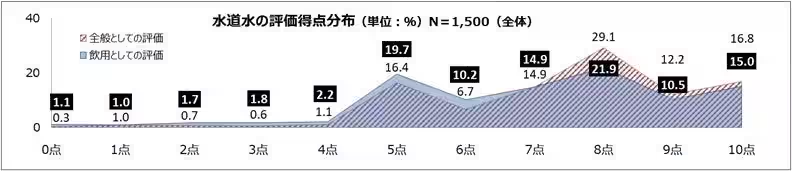

水道水の評価向上

調査結果では、水道水の評価も前年より上がっており、一般的な評価は7.47点(10点満点)に達しました。飲用水としての評価も同様に向上しており、7.02点となっています。ただ、この評価の分布を考えると、依然として厳しい意見も少なくないことが分かります。

ペットボトル水に対する変化

この調査で注目すべき点は、ペットボトル入りの水への評価が顕著に低下したことです。2020年に比べ、「おいしい」と答えた人が43.3%から35.0%へと減少するなど、イメージが悪化しています。その要因には、プラスチック廃棄物の問題が影響していると考えられます。環境への影響を意識する人が増え、ペットボトル水への関心が薄れているのかもしれません。

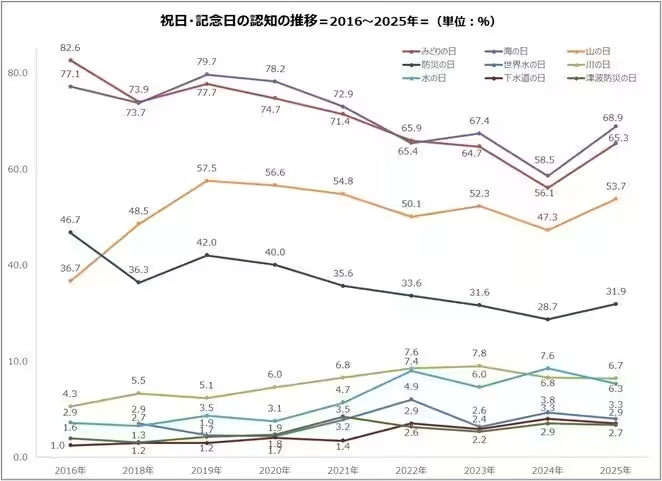

水の日の認知度は?

また、今年の「水の日」の認知度は6.3%に落ち着きました。以前の最高記録に比べると伸び悩んでいる様子がうかがえます。関連する記念日が多くなり、関心が分散していることも一因となっているでしょう。

まとめ

水の文化センターが発表した今回の調査結果は、我々の日常における水の捉え方がいかに変わっているかを示しています。そして水の大切さを再認識し、節水活動や環境保護に向けた意識をさらに高めていく必要性を感じさせます。皆さんもぜひこの結果を参考に、自身の水の使い方を見直してみてはいかがでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。