週に一度以上の食酢料理で毎日お通じの健康効果に期待

健康を支える食酢の力とは

最近、食酢を使った料理を週に1回以上食べることが、毎日の便通を促進するという驚くべき研究結果が発表されました。この研究は、鹿児島大学と株式会社Mizkan Holdingsが共同で実施したもので、鹿児島県垂水市に住む40歳以上の成人1,024名を対象にしています。研究の解析では、食酢の摂取が排便状況に及ぼす影響が明らかにされ、毎日排便がある人は食酢料理の摂取頻度が高い傾向にあることが示されました。

研究の経緯

食酢と言えば、日本の食文化に根付いた調味料です。ミツカン中央研究所は過去数十年にわたり食品の機能性研究を行っており、これまでにも食酢の健康効果についての発表をしてきました。特に、食後の血糖値抑制や肥満の改善、高血圧の低下など、多方面にわたる健康効果が知られていますが、便通に関する具体的なデータは不足していました。そこで、今回の研究では便通と食酢の関係に焦点を当て、そのメカニズムを明らかにすることが目指されました。

研究方法と結果

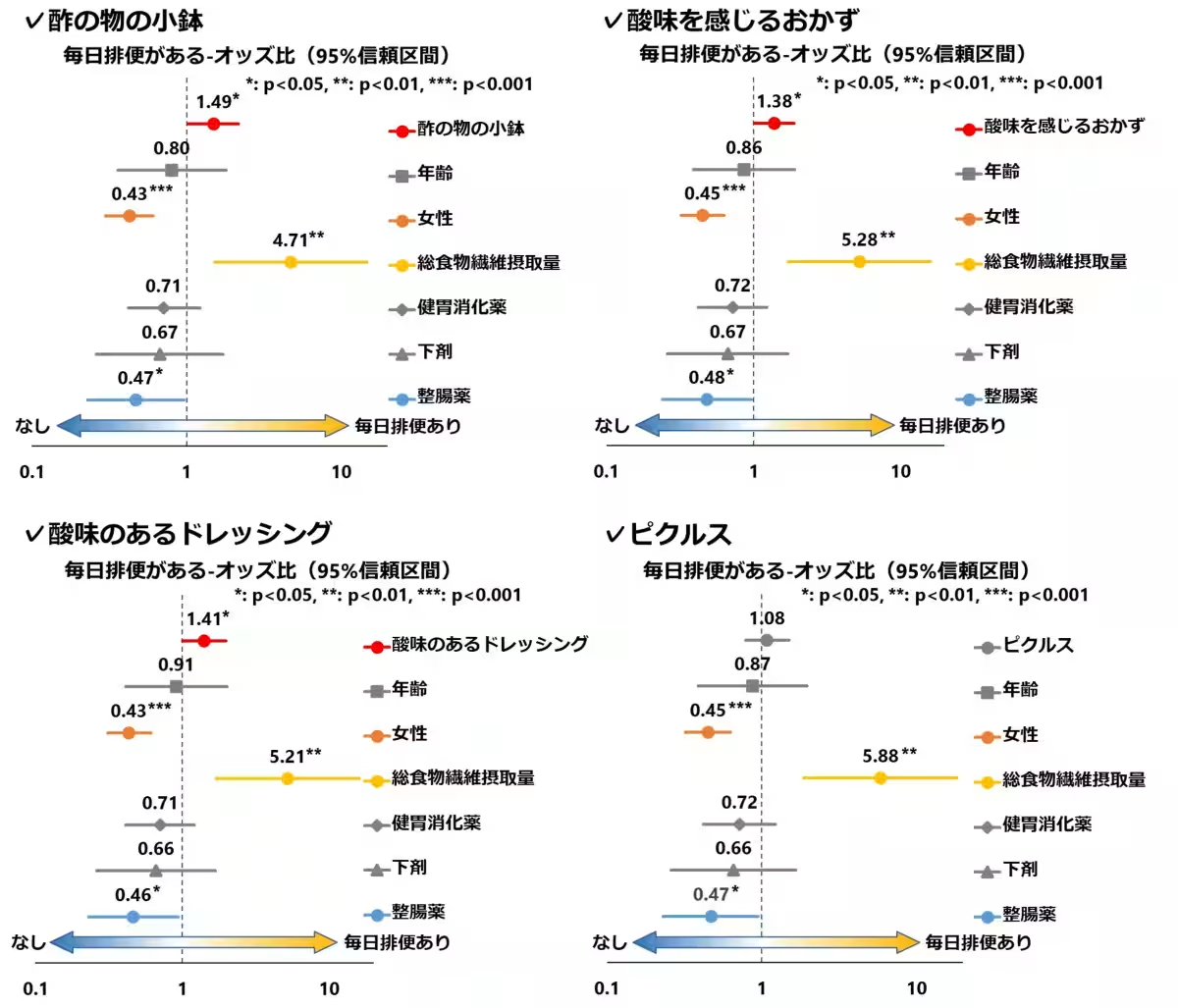

研究では、参加者における食酢を用いた料理の摂取頻度(例:酢の物、酸味のある主菜、ドレッシングをかけたサラダ、ピクルスなど)と、それに伴う便通状態を詳細に分析しました。

1. 摂取頻度が排便状況に与える影響: 特に、「酢の物の小鉢」や「酢豚」などの酸味のある料理を頻繁に食べているグループが、毎日排便をする傾向があることが確認されました。

2. 年齢や性別の影響を考慮: さらに、年齢、性別、食物繊維の摂取量、薬の服用歴といった他の要因も考慮しましたが、それでも食酢の摂取頻度との関連性が明確に示されました。

これらの結果は、食酢を取り入れることが腸内環境の改善に寄与する可能性を示唆しています。

大石教授の見解

研究に関わった鹿児島大学の大石充教授は、食酢摂取が便通に与えるポジティブな影響について、「さらなる研究が必要ですが、食酢が健康促進に寄与する新たな可能性を開いた」とコメントしています。また、より手軽に食酢を摂取できる「食酢飲料」の影響についても今後の研究で解明していく方針です。

今後の研究予定

本研究は2019年度の単年度観察によるものですが、今後は縦断研究や介入試験を通じて、食酢と便通の因果関係をさらに深く探求していく予定です。また、便秘がちな方々を対象にした介入試験も現在進行中で、食酢が日常の健康維持に役立つことを期待されています。

結論

食酢はただの調味料としてだけでなく、腸の健康に貢献する重要な食品であることが、この研究によって明らかになりました。日常的に食酢を取り入れることが、体内のバランスを整え、毎日の健康に寄与する一助となるかもしれません。食文化を楽しみつつ、健康維持のために意識的に食酢を生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。実際の食事にどのように活用するか、今後の研究成果にも注目です。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。