檀家制度に関する調査結果 9割が離檀を考える現状

檀家制度に関する意識調査の結果

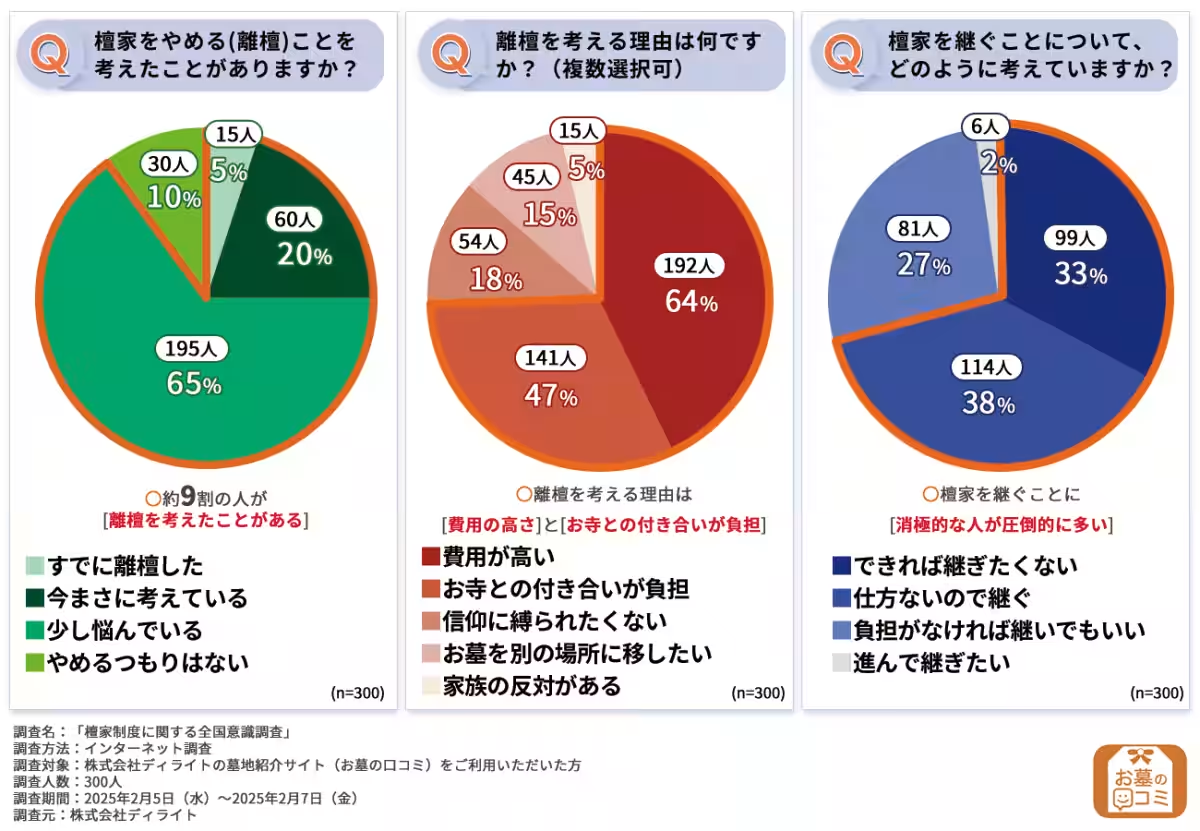

近年、日本では檀家制度に対する関心が高まっています。株式会社ディライトが実施した調査では、約9割の人々が離檀を考えたことがあると回答しました。この結果は、少子高齢化やライフスタイルの変化が影響していると考えられます。

調査の背景と目的

檀家制度は日本の伝統的な供養の形であり、長い間受け継がれてきました。しかし、時代の流れと共に、制度を続けることに疑問を持つ人が増えてきています。特に、経済的な負担が檀家を継続することへの大きな障壁となっているようです。本調査では、すでに檀家となっている方や離檀を考えている方々を対象に、制度に対する考えを探ることを目的としました。

調査結果について

離檀を考える人々

調査の結果、9割が「離檀を考えたことがある」という結果がありました。詳細を見ていくと、すでに離檀したと答えたのは5%に過ぎず、20%は今まさに検討中、65%は悩んでいる状態でした。このことから、多くの人々が檀家制度に対して否定的に思っていることがわかります。

離檀の理由

離檀を考える主な理由は「費用が高い」であり、なんと64%の人々がこの理由を挙げています。お寺との付き合いが負担であると感じている方も47%に上り、経済的・時間的な負担が離檀の大きな要因となっていることが伺えます。実際に、特に高齢世代からはこういった声が多く聞かれます。

檀家を継ぐ意向

「できれば継ぎたくない」が33%、また「仕方ないので継ぐ」が38%と、実に7割以上がネガティブな意見を持っている傾向が見られます。逆に、「進んで継ぎたい」と答えた方はわずか2%で、これは檀家制度がもはや魅力を失っていることを示唆しています。

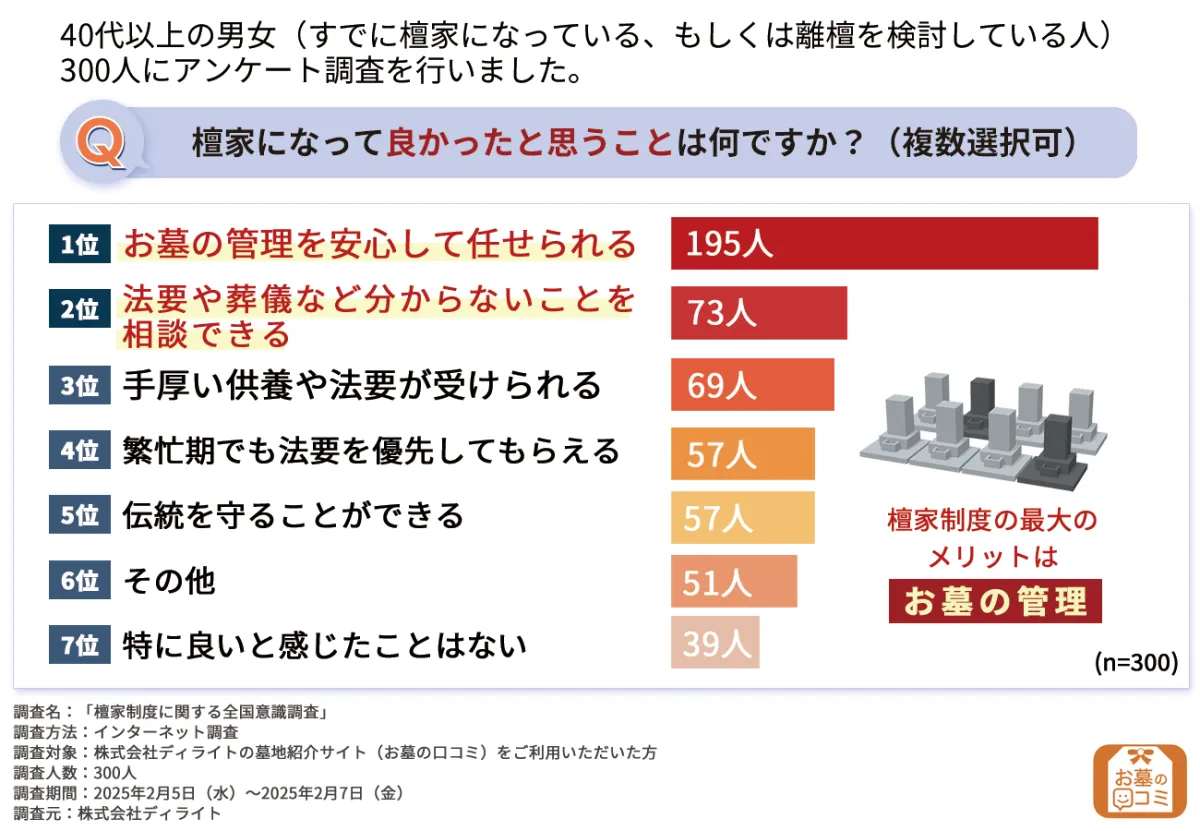

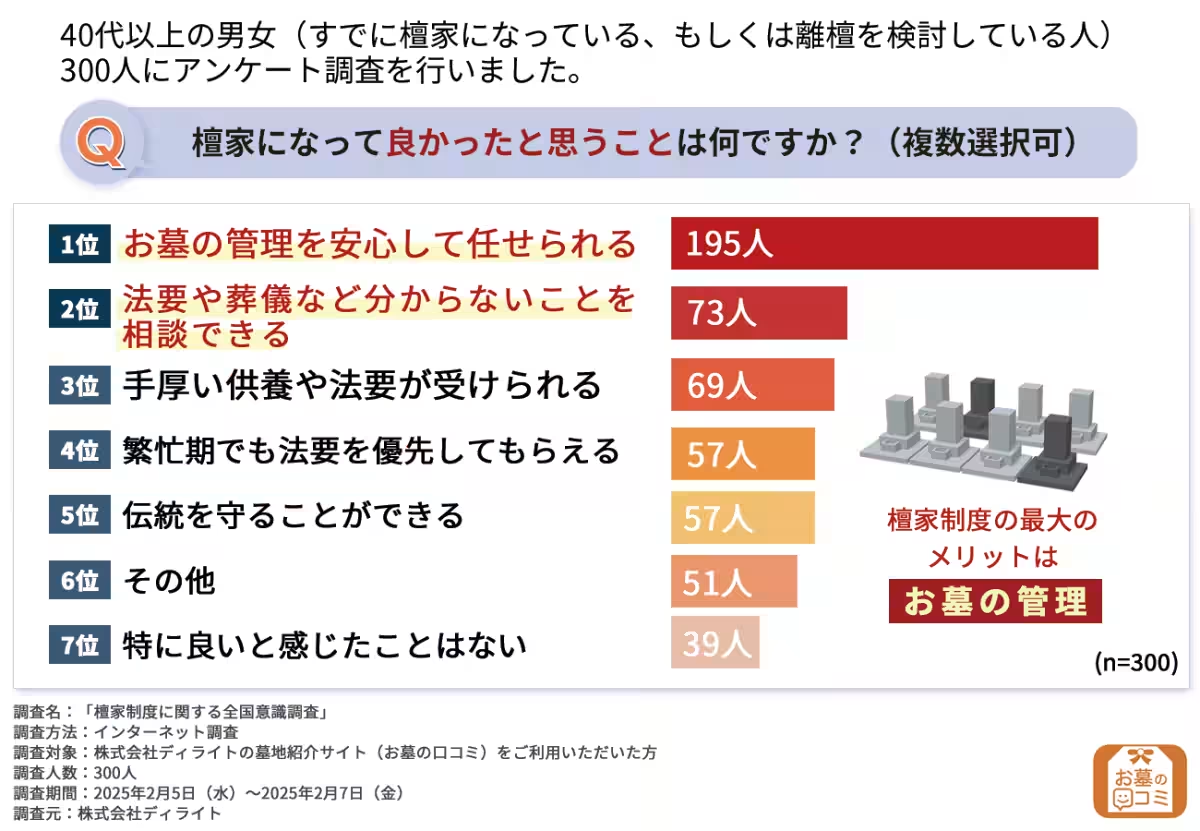

檀家のメリットとデメリット

調査によると、檀家制度の最大のメリットは「お墓の管理を安心して任せられる」という点でしたが、一方で「檀家料や寄付の負担が大きい」というデメリットが最も多く挙げられました。経済的な負担や、寄付金の金額が不透明であることが多くの人々の不満となっています。

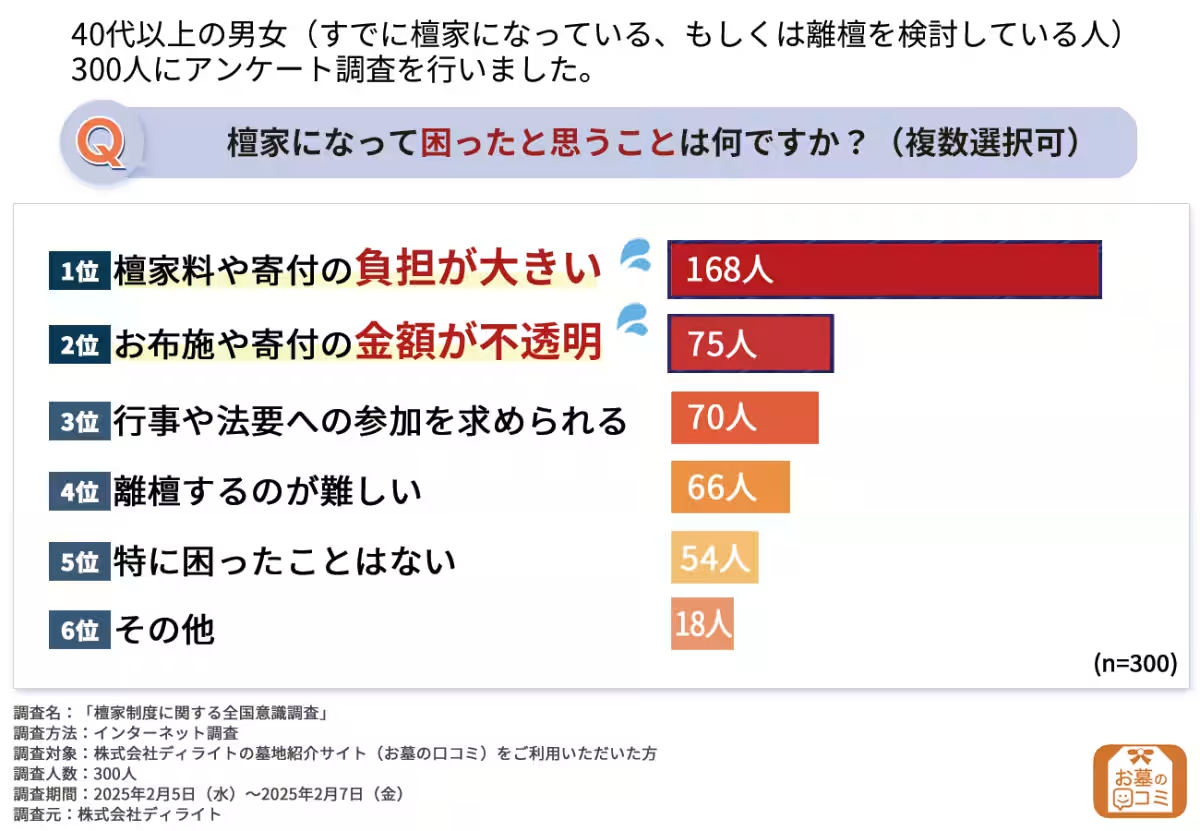

年間費用とその影響

また、檀家の年間費用は1万〜5万円が最も多く、約46%となりましたが、8割以上が「仕方ないが負担を感じる」とか「高すぎる」と感じているのが現実です。こうした経済的な負担が、檀家制度の存続、さらには新しい供養の形を模索する人々が増えている要因となっていると考えられます。

今後の展望

この調査結果から見えてくるのは、近年の檀家制度が直面している課題です。経済的な側面が特に大きな影響を与えていることが分かりました。今後は、こうした制度に代わる新しい供養の形が求められる時代になっていくことでしょう。

まとめ

檀家制度に関する調査は、現代社会における供養のあり方について考えさせられるものでした。「離檀の流れ」が加速している背景には、やはり経済的な負担が大きく影響しているようです。この先、供養の形がどのように変化していくのか、見守っていきたいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。