お酒に強い人の健康リスクとは?内科医が語る見えない危険性

お酒に強い人の健康リスクとは?内科医が語る見えない危険性

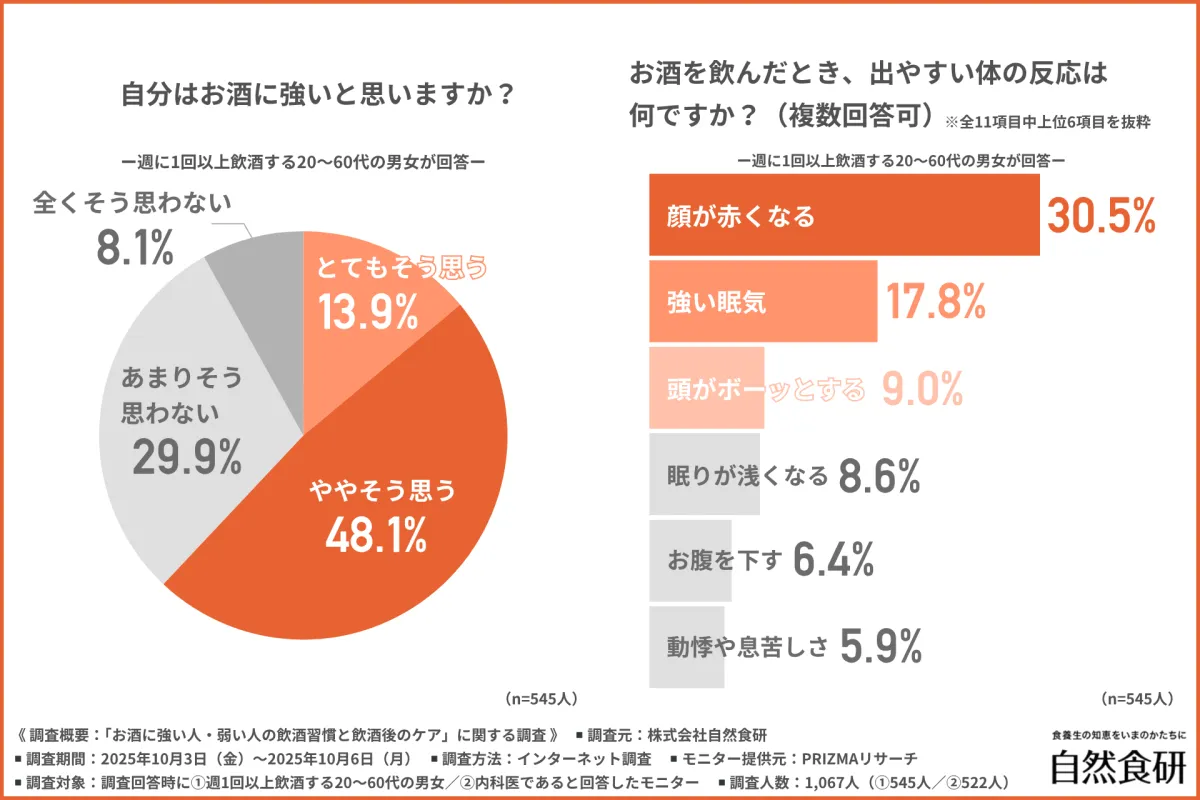

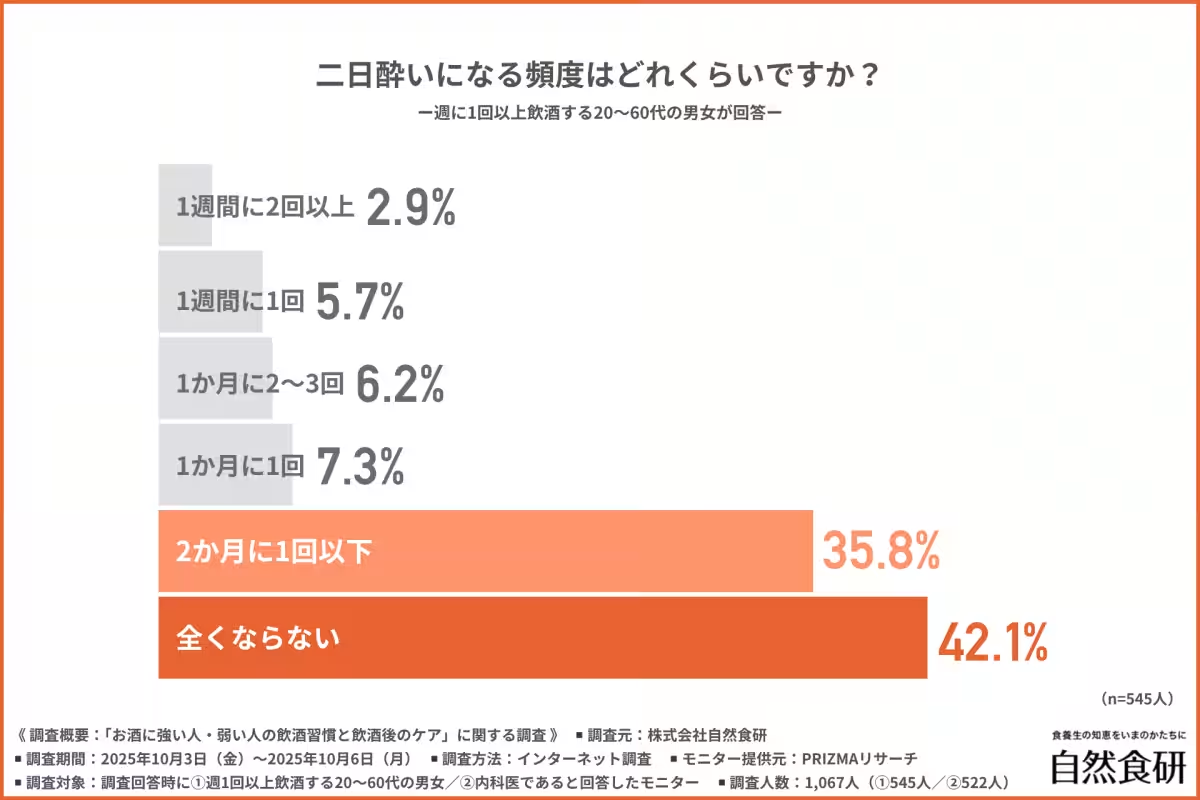

最近の調査により、お酒に強い人が実は健康リスクを抱えやすいことが明らかになりました。株式会社自然食研が行った「お酒に強い人・弱い人の飲酒習慣と飲酒後のケア」に関する調査によれば、週1回以上飲酒する20〜60代の約6割が自身を「お酒に強い」と認識しています。よく言われる「飲める人ほど健康的」という神話は、果たして真実なのでしょうか。

お酒に強い自認と体の反応

調査によると、自分が「お酒に強い」と感じている人は、実際にはどのような体の変化を経験しているのでしょうか?

- - 顔が赤くなる: 最も多い反応で、30.5%の人が経験しています。

- - 強い眠気: 17.8%の人が感じており、頭がボーッとするという反応も9%います。

これらの反応は、アルコールの代謝過程で発生するアセトアルデヒドによるものと考えられています。さらに、動悸や息苦しさといった深刻な反応も見逃せないサインです。飲酒の際に体が示すこれらの兆候は、無視できない負担を示しています。

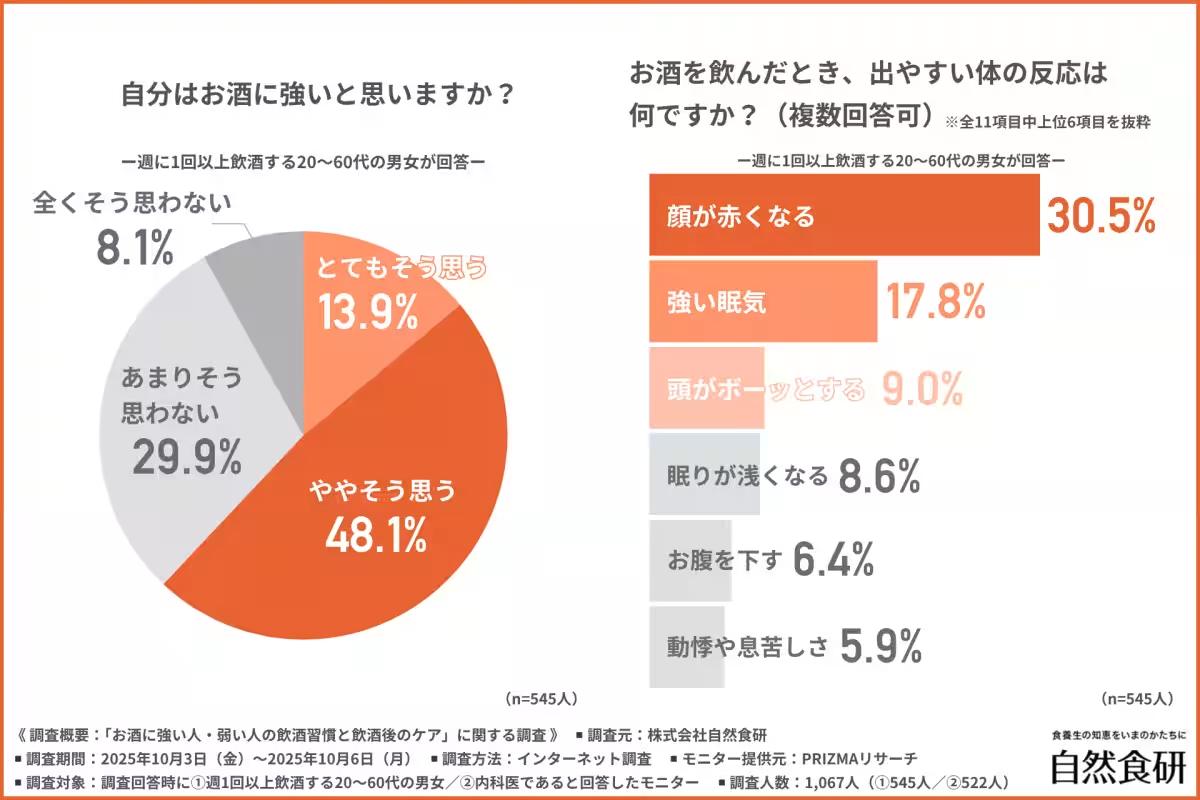

二日酔いと健康の誤解

実際、40%の人が二日酔いにならないと回答していますが、これは見えない健康リスクを示唆します。自身の健康状態に敏感でない場合、慢性的な肝機能低下や疲労の蓄積に繋がる可能性があるのです。お酒が強いからといって体が健康である保証はありません。

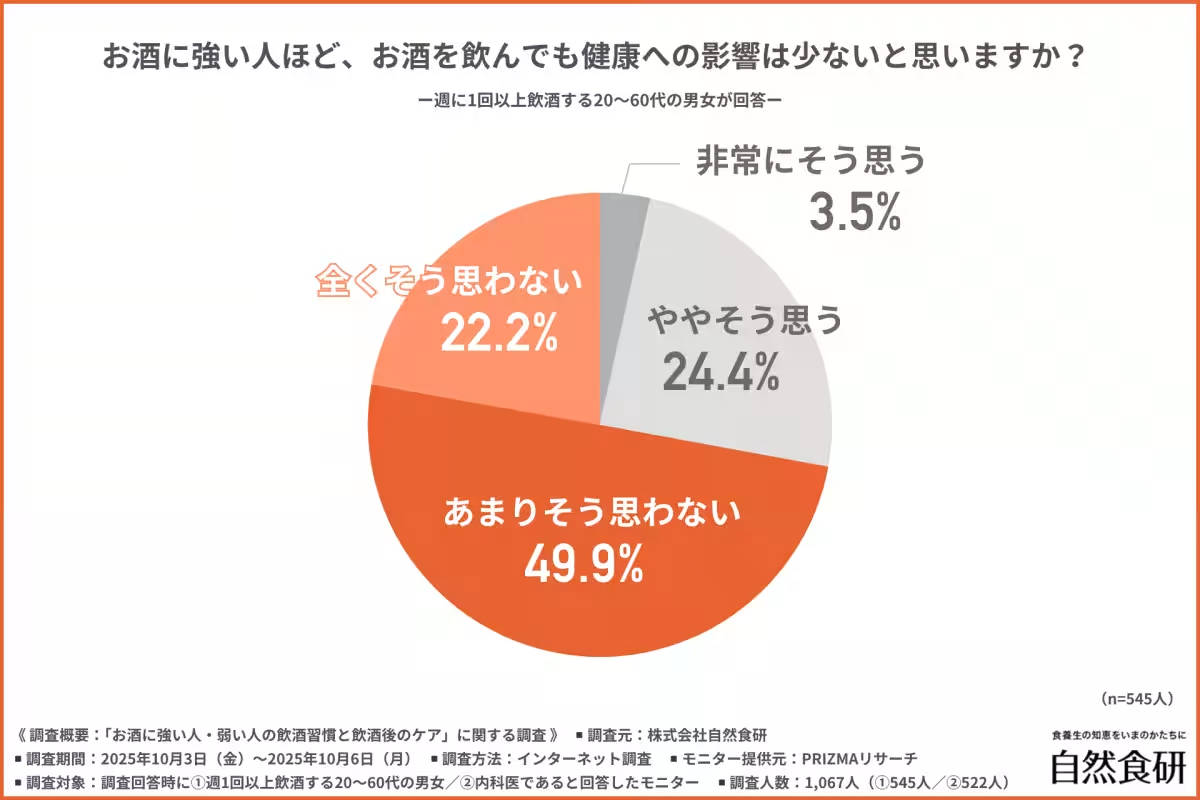

「お酒に強い=健康」への誤解

「お酒が強いと健康影響が少ない」かどうかを尋ねたところ、約70%の人が慎重な見方を持っていることが分かりました。これは、アルコール耐性と健康状態が別問題であるという認識が広がっているを示しています。しかし、まだ約30%は、誤解の余地があるといえます。

内科医の見解

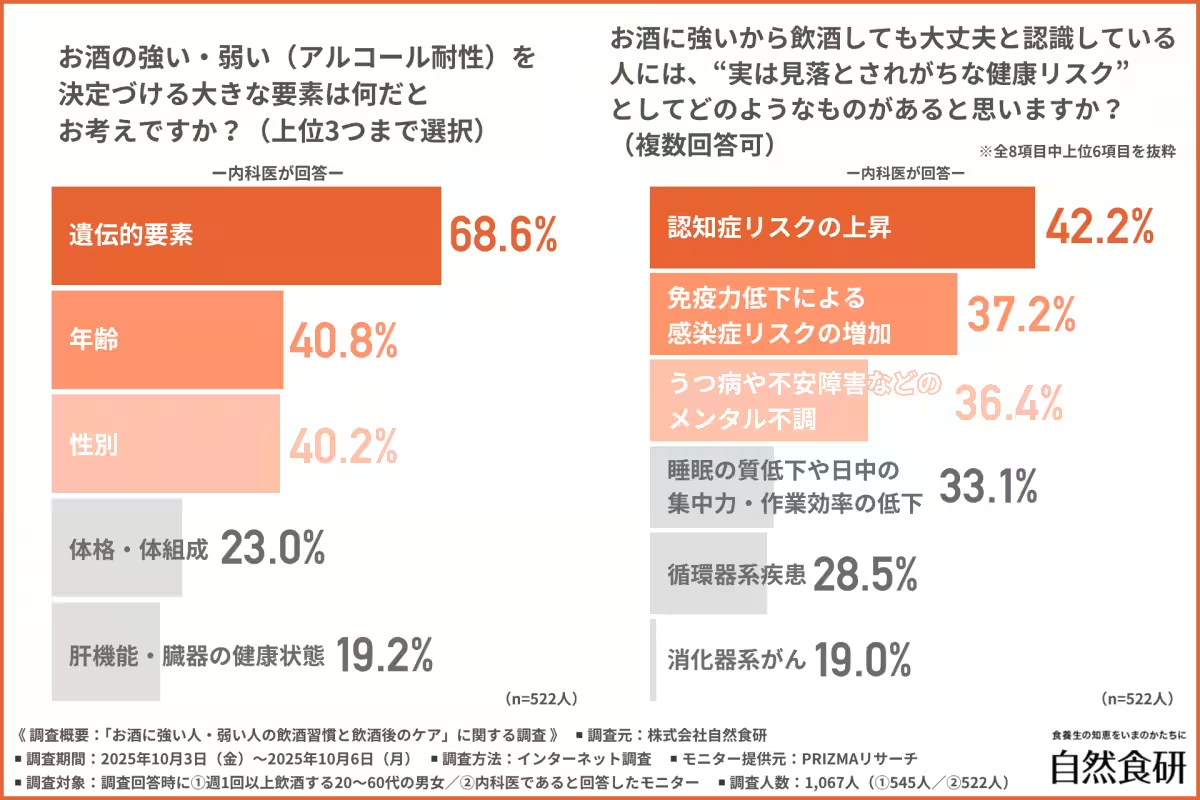

内科医たちに調査したところ、アルコール耐性を決定する大きな要素は遺伝的要素が68.6%を占めています。年齢や性別も影響しているとされ、個々人の体質に基づいて飲酒の量と頻度を見直すことが必要です。お酒に強い人には、特有の健康リスクが潜んでいます。

健康リスクの具体例

内科医が指摘した「お酒に強い人が抱える健康リスク」には次のようなものが含まれます:

1. 認知症リスクの上昇

2. 免疫力低下による感染症リスク

3. メンタル不調(うつ病や不安障害など)

これらは、アルコール耐性の人が短期的な不調を感じにくいため、慢性的な健康リスクに気づきにくくなっています。

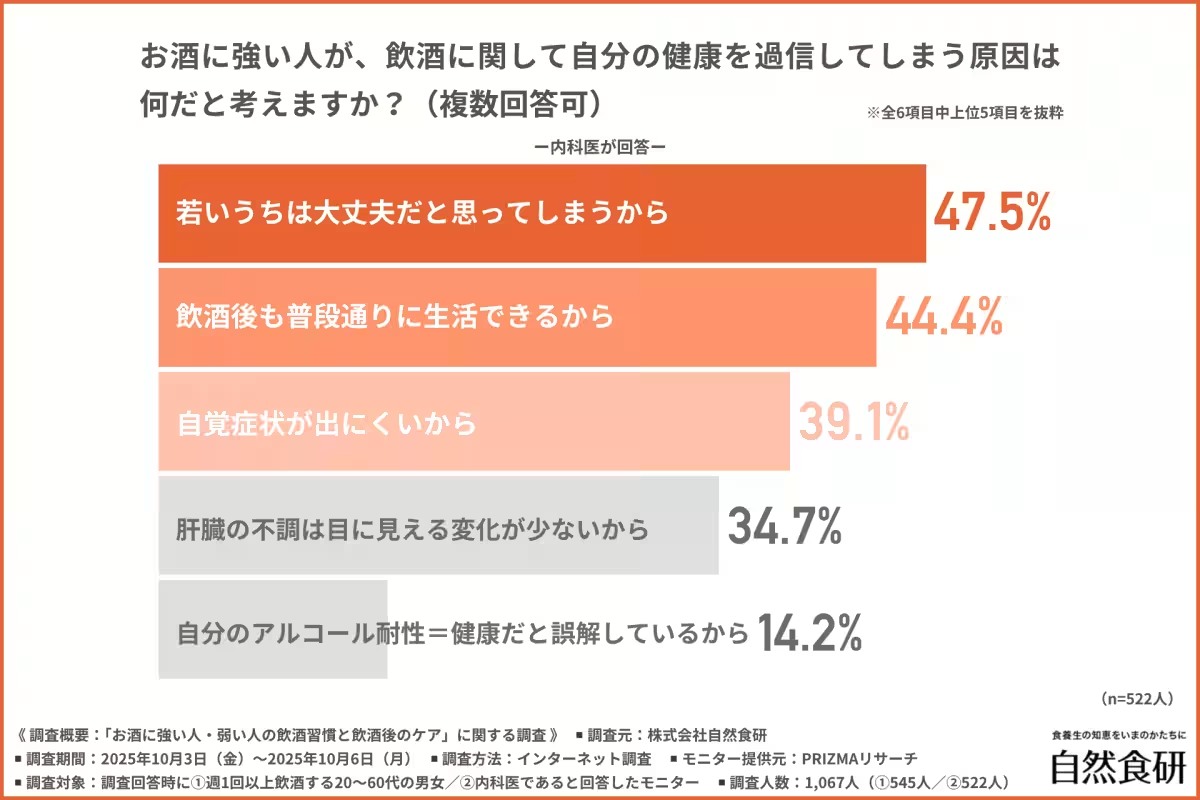

お酒に対する過信

健康への過信の原因としては、「若いうちは大丈夫だから」「飲酒後も普段通りの生活ができる」といった実感からくるものです。また、自覚症状の無さや、肝臓の不具合が見えにくい点も油断に繋がります。

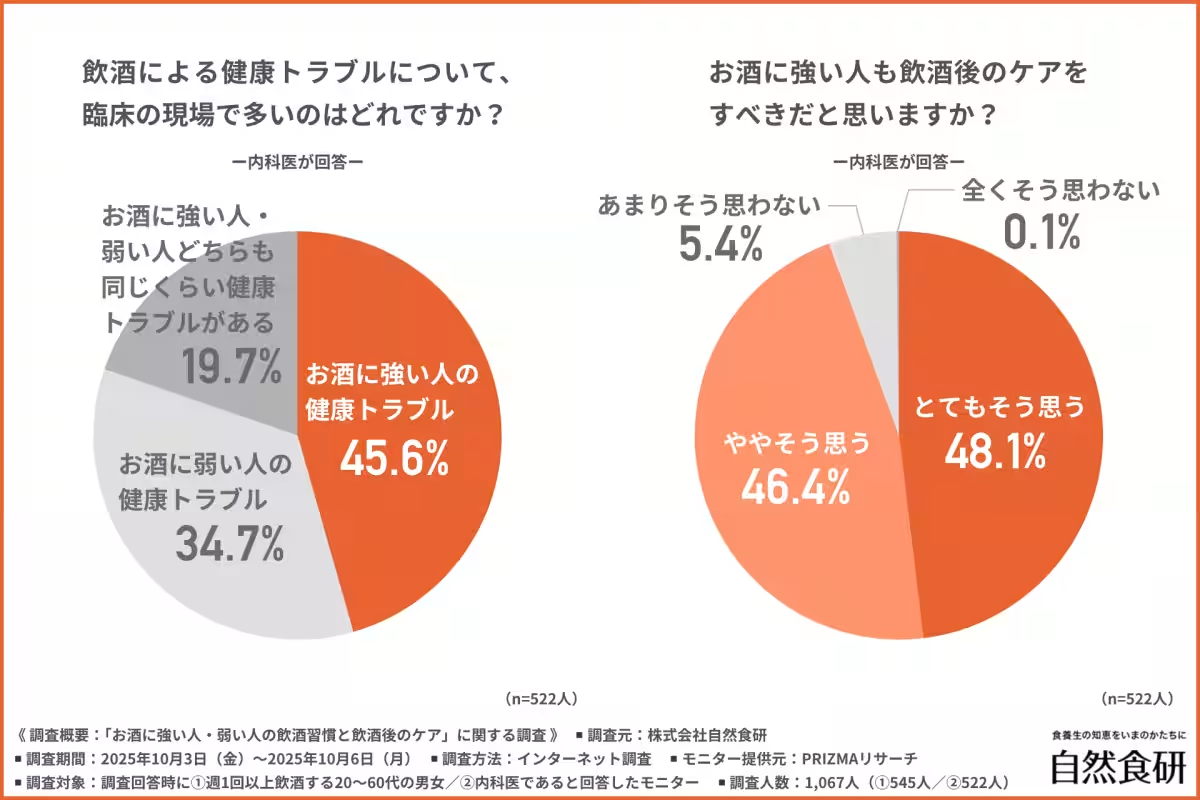

臨床現場の現実

内科医の調査によると、健康トラブルはお酒に強い人の方が多く、飲酒による影響を見極めることが難しいため、問題が深刻化することがしばしばです。感染症やメンタルの不調は、飲酒の量が増えるにつれてリスクが高まるため注意が必要です。

お酒に強い人へのアドバイス

内科医の約90%が「お酒に強い人も飲酒後のケアが必要」と答えています。アセトアルデヒドの分解を助ける成分を取り入れたり、肝臓を労わる休息が重要です。お酒に強い方も簡単なケアを心掛けるべきです。

まとめ

お酒に強いと自認することは、一見良いことのように思えますが、実は多くの健康リスクを見落としがちです。適度な飲酒と十分なケアが求められます。自然食研の『しじみ習慣』などを利用し、普段からのケアを心掛けることが、健康と飲酒のコントロールに繋がります。お酒の強さに惑わされず、正しい知識を持つことが大切です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。