450年の時を超えて紐解く長篠合戦と東三河の人々の物語

450年の時を超えて紐解く長篠合戦と東三河の人々の物語

令和7年(2025年)は、織田信長と徳川家康連合軍と武田勝頼の軍が激突した長篠合戦から450年になります。この歴史的な戦闘は、東三河地域において数世代にわたり、数々の祭りや記念行事を通じて語り継がれてきました。中でも「火おんどり」などの伝統行事は、合戦の戦没者を慰霊し、地域の文化として重要な役割を果たしています。

合戦の重要性と地域の歴史

長篠合戦の実像を探ることは、東三河の郷土研究における大きなテーマです。これは、地域の人々がどのようにこの歴史に向き合い、理解してきたのかを深く掘り下げる機会を提供します。長篠合戦に縁のある地は、観光地としても有名で、多くの訪問者を迎え入れる魅力を持っています。石碑や案内板も整備され、訪れる人々がその歴史を身近に感じることができるようになっています。

記念シンポジウムの概要

特に、令和7年5月11日(日)に開催される記念シンポジウム「東三河の人々にとっての長篠合戦」では、長篠合戦の歴史的な側面を専門家によって解明します。このシンポジウムでは、愛知大学の山田邦明教授と東京大学の金子拓教授が講師として参加します。彼らはそれぞれ、長篠合戦が徳川方や東三河の武士たちにとってどのような意味を持ったのか、江戸時代に形成された長篠合戦の虚像について解説します。

他にもパネルディスカッションが予定され、参加者が歴史に対する新たな視点を得ることができます。事前予約が必要で、定員は100名限定ですので、参加を希望される方はお早めに申し込みをしてください。

展示会でも歴史を感じる

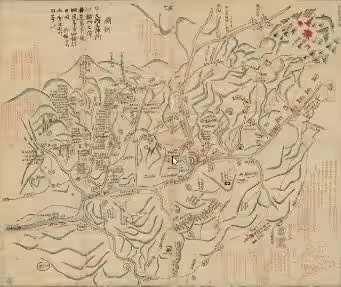

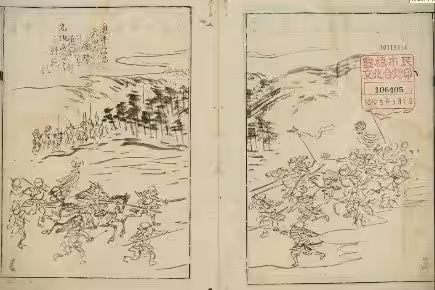

また、シンポジウムの前日である4月26日からは、豊橋市中央図書館にて「長篠合戦と東三河の人々」と題した展示会も行われます。この展示では、長篠合戦に関する古文書や絵図など、1700年以降の資料が集結し、初めて公開されるものも含まれています。

展示資料には「分間長篠城之図」や「三州長篠古戦場図」、「長篠合戦記」などがあり、長篠合戦の歴史を知る絶好の機会となるでしょう。戦いの推移や虚実が交錯した記述が古文書や絵図にどのように記されているのか、時代を通じて観察できる点が魅力です。

今後の予定

シンポジウムや展示会の詳細は以下のようになります。参加を希望される方は、ぜひ事前に確認の上、参加申し込みを行ってください。

- - 記念シンポジウム

場所: 豊橋市中央図書館 3階集会室

定員: 100名(応募が多数の場合は抽選)

申込期間: 4月9日(水)~4月30日(水)

- - 展示会

入場: 無料

場所: 豊橋市中央図書館 2階展示コーナー

休館日: 毎週月曜日

多彩なイベントを通じて、長篠合戦の深い歴史を体感し、東三河の人々とその文化を理解する貴重な機会です。ぜひとも参加して、歴史の息吹を感じてみてはいかがでしょうか。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。