SNS利用者が示した投稿内容の信頼性と知名度の関係とは?

SNS利用者が示した投稿内容の信頼性と知名度の関係とは?

最近、株式会社システムリサーチが運営する「創作品モールあるる」が実施したSNS利用者300人を対象にした調査が注目を集めています。この調査では、SNSにおける商品紹介の投稿に関する様々な視点が浮かび上がりました。特に興味深いのは、投稿者の知名度と投稿内容への信頼度が必ずしも比例しないという結果です。

調査の背景と結果の概要

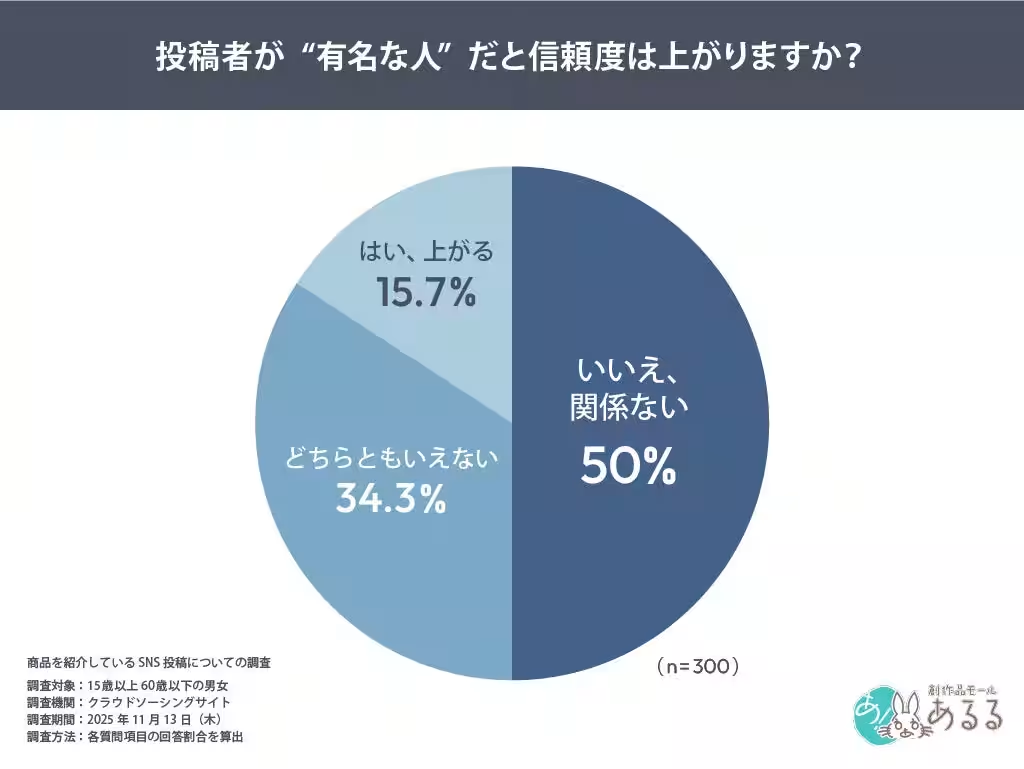

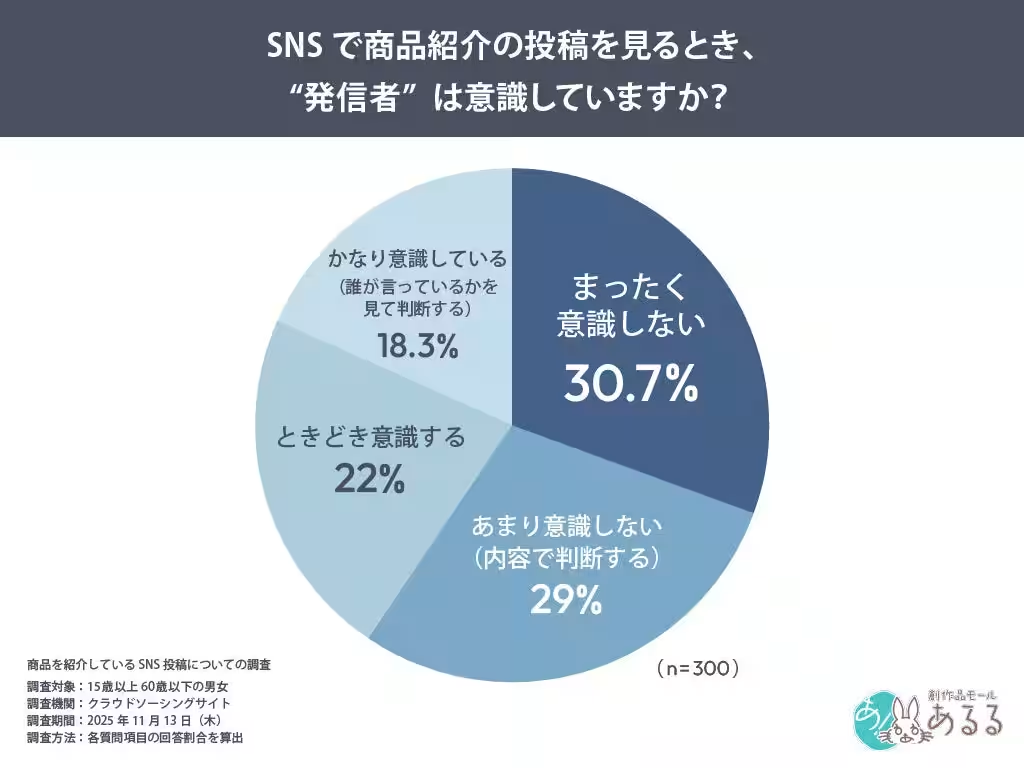

調査によると、SNSユーザーの50%が「投稿者が有名でも信頼度は変わらない」と回答しています。また、59%は「発信者を意識していない」と述べており、生活者は誰が発信しているかよりも、投稿内容自体に注目していることがはっきりしました。これにより、SNSのアルゴリズムが発信者よりも内容を優先して推薦する傾向が見て取れます。

投稿内容の実態

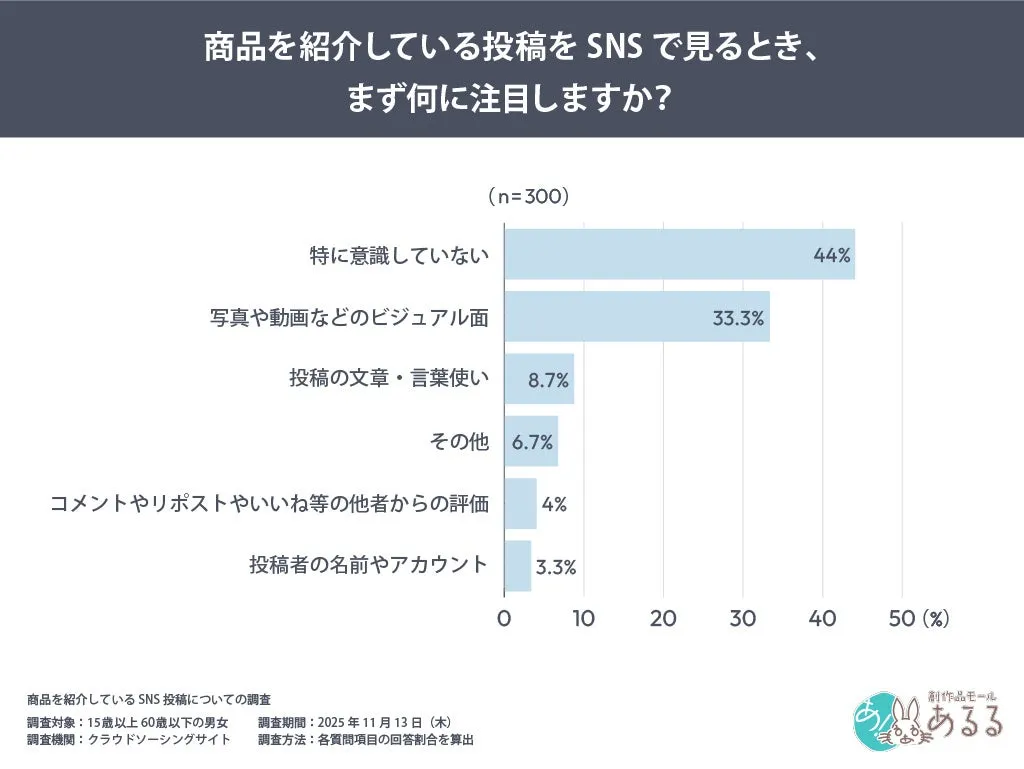

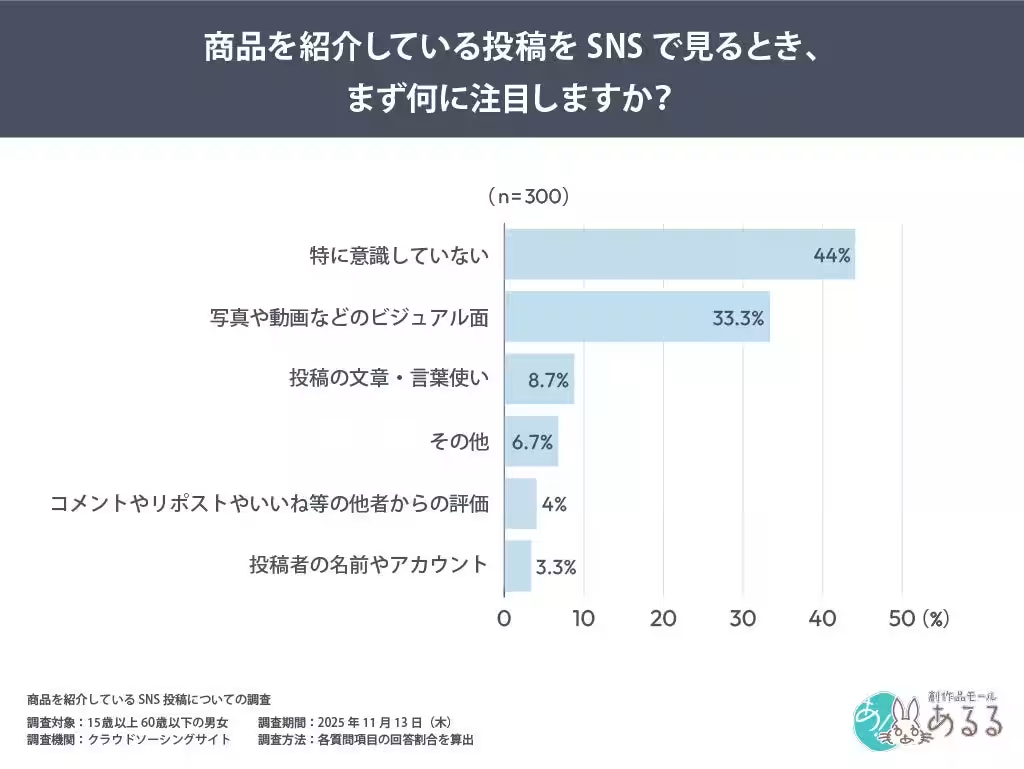

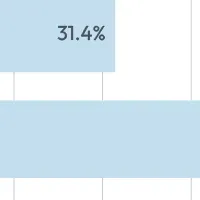

調査結果の中でも印象的なのは、投稿を閲覧する際に「特に意識していない」と答えたユーザーが44%もいたことです。この数値は、ユーザーがどのように情報を評価しているかを示しています。より具体的には、33.3%が「写真や動画などのビジュアル面」に注目し、8.7%は「投稿の文章・言葉づかい」に重きを置いているという結果が得られました。発信者の名前はわずか3.3%に過ぎず、多くのユーザーは内容に基づいて判断していることが明らかです。

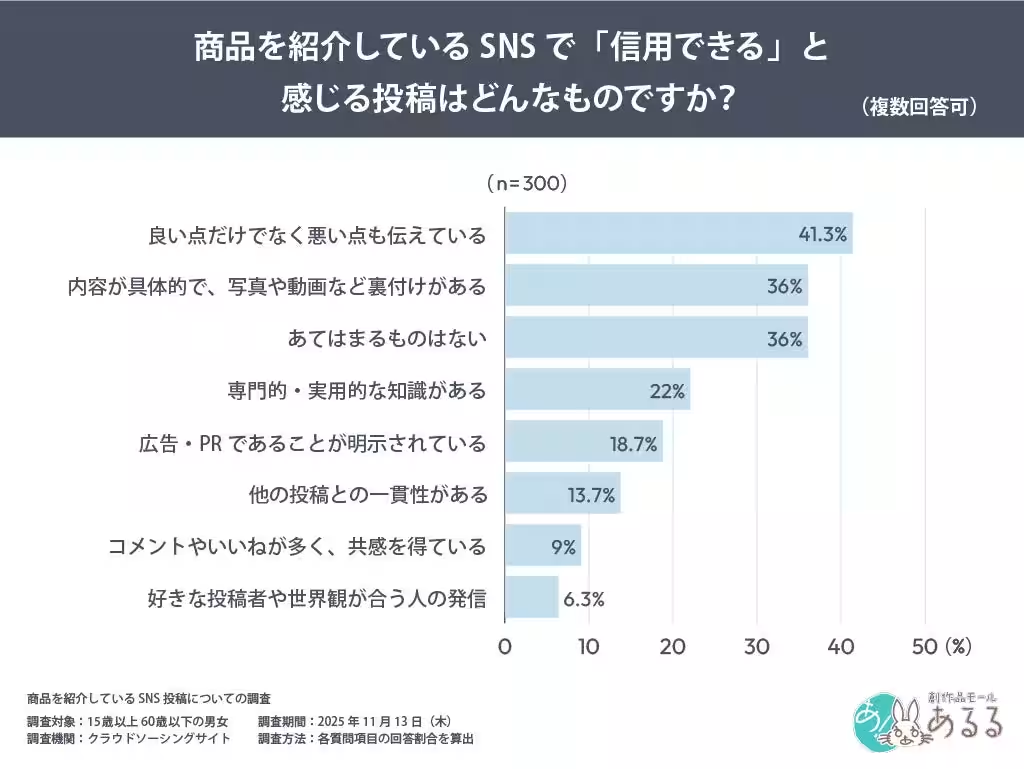

信頼される投稿の条件

さらに、信頼できる投稿の条件について尋ねたところ、「良い点だけでなく悪い点も伝えている」との回答が41.3%でトップに。これに続いて、具体的な内容や裏付けのある画像、専門知識が信頼の要素として挙げられました。一方で、発信者の人気や好感度は信頼の理由にはなっていないことも示されています。

知られざるSNS利用者の意識

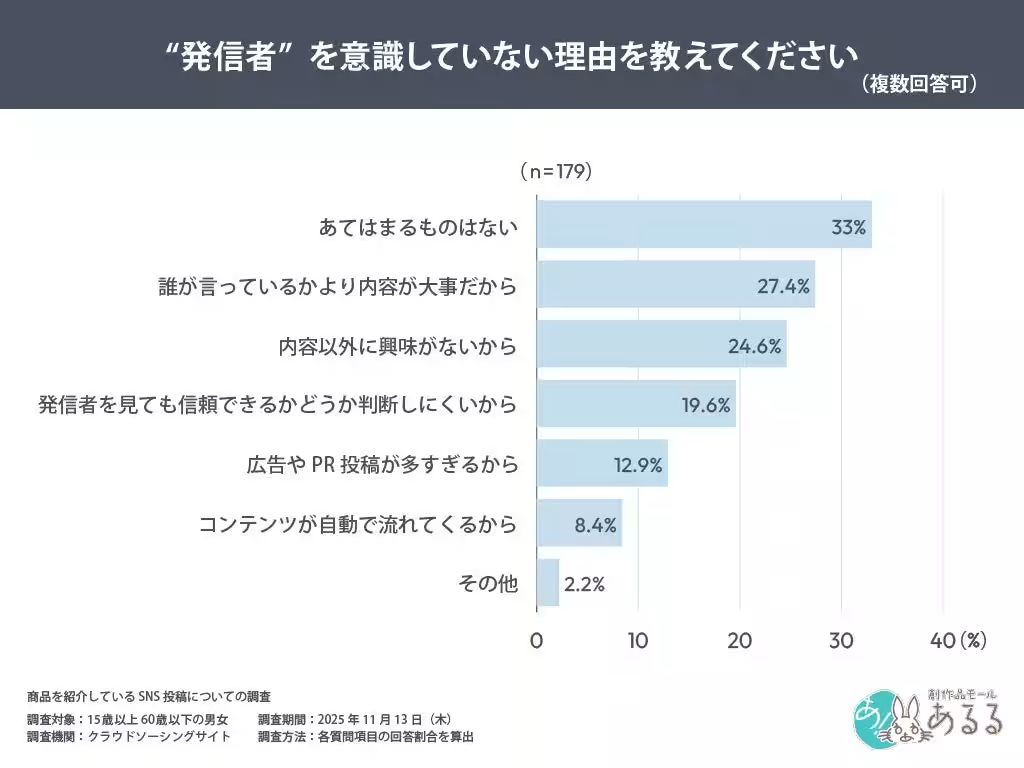

また、SNS利用者の59%が発信者を意識しない理由について「誰が言っているかより内容が大事だから」と回答しています。生活者は、透明性や実体験の深さに基づいて投稿の妥当性を判断していることがわかります。

SNSのアルゴリズムの影響

これらの調査結果を受けて、SNSのアルゴリズムが投稿者の知名度よりも内容を重視する方向へ進化していることも否定できません。ステマ規制の強化やSNS使用歴の蓄積が、生活者のリテラシーを高め、投稿内容に対する判断をより客観的かつ合理的にしています。企業やブランドは、もはや「誰に言わせるか」に依存するのではなく、「中身の設計」が重要だという認識を持つ必要があります。

まとめ

今回の調査から、生活者がSNS上で情報を評価する際、投稿者の知名度と投稿内容への信頼度を切り離していることが明らかになりました。そして、この傾向はSNS利用が進化する中で今後ますます強化されるでしょう。あるるモールでは、こうした変化に合わせて透明性と妥当性の高いコンテンツの発信を続けていく方針です。これからも「人と人」がつながる場所を目指して活動していきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。