飲食店経営者が語る子ども向け食事支援の現状と展望

飲食店経営者が語る子ども向け食事支援の現状と展望

私たちの社会において、子どもたちの未来を守ることは、すべての大人の責任であるという意識が広まりつつあります。MinaPay株式会社が行った調査によれば、飲食店経営者の約7割が「子ども向け食事支援」に関心を寄せ、実際に行動を起こしていることが明らかになりました。今回はその調査結果をもとに、飲食店業界における「子ども向け食事支援」の現状と課題について考察します。

調査の概要

MinaPayは、919人の飲食店経営者および店長を対象に「飲食店の『子ども向け食事支援』」に関するインターネット調査を実施しました。この調査では子ども食生活の困難についての認識や、支援への取り組み意向を探りました。

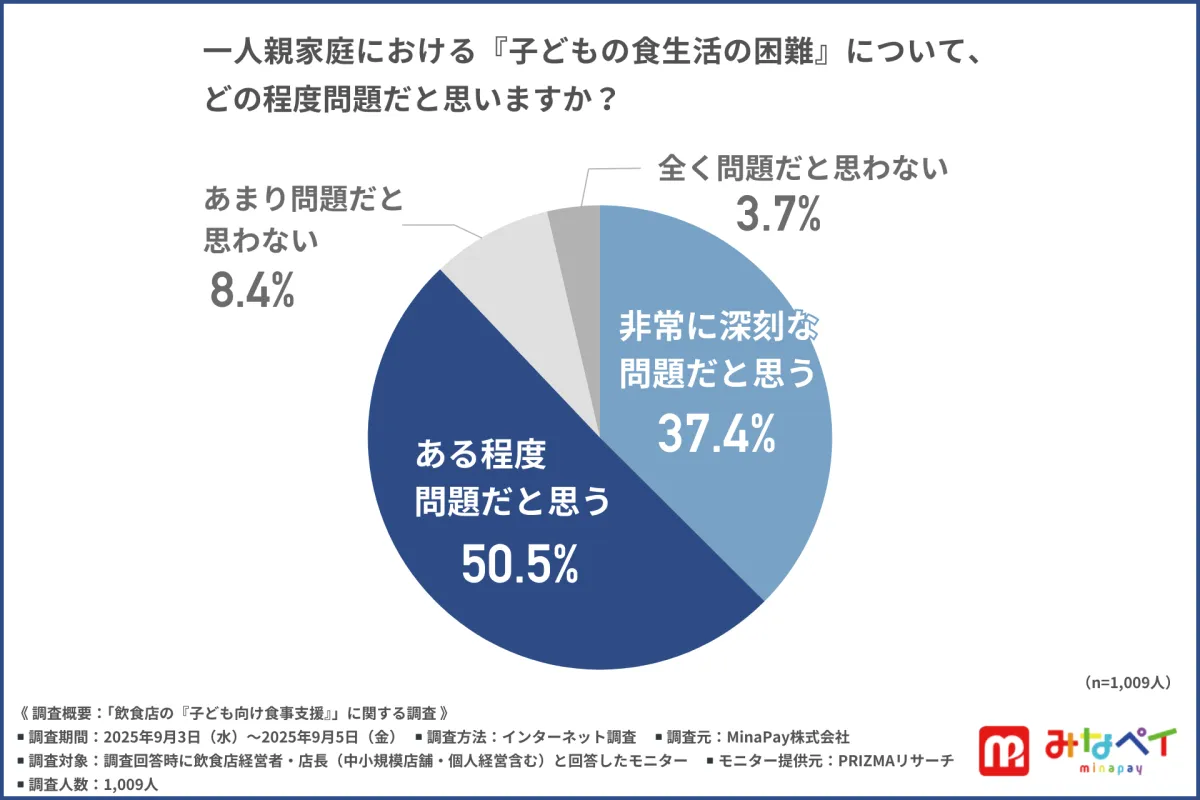

認識される子どもの食生活の困難

調査では、約9割の飲食店経営者が「一人親家庭の子どもの食生活が困難である」と認識していることがわかりました。この結果から、子どもたちの栄養環境の格差を深刻に捉えていることが伺えます。

実際に寄せられた声の中には、「栄養が足りない状態では適正な成育ができない」「経済的な格差が影響している」といった、具体的な理由が挙げられました。

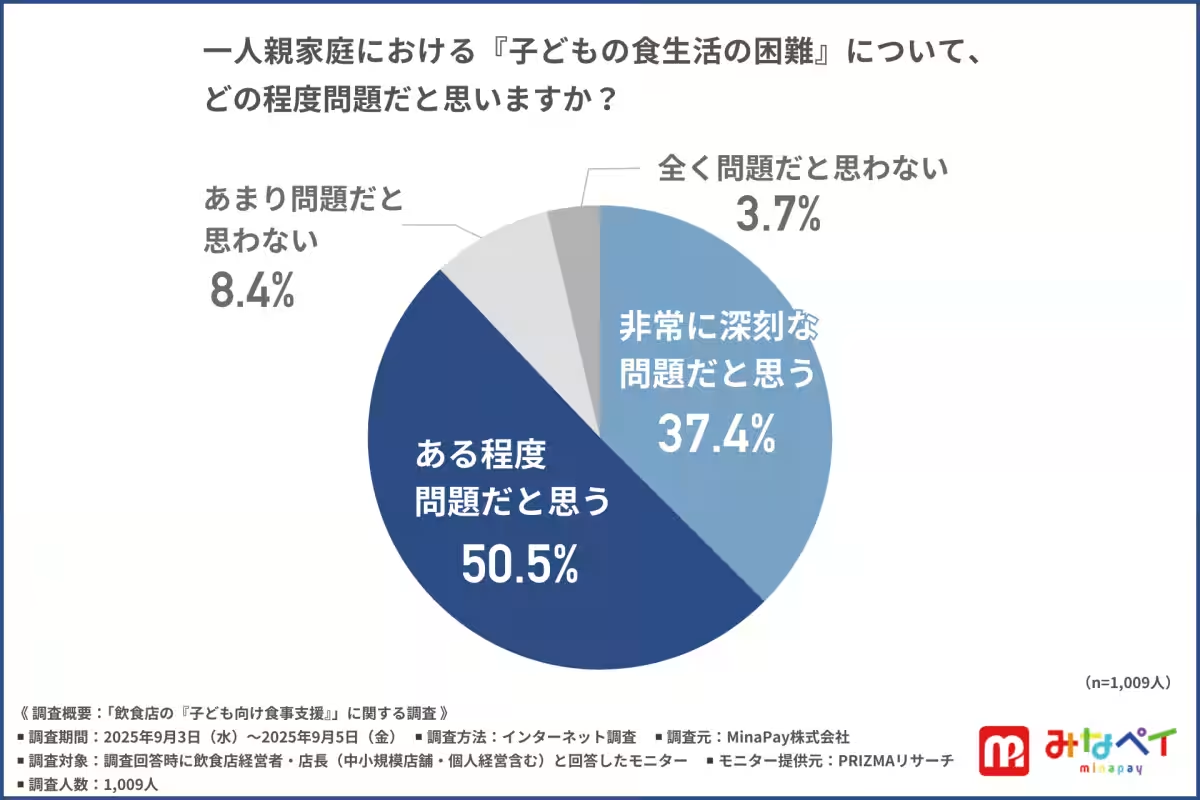

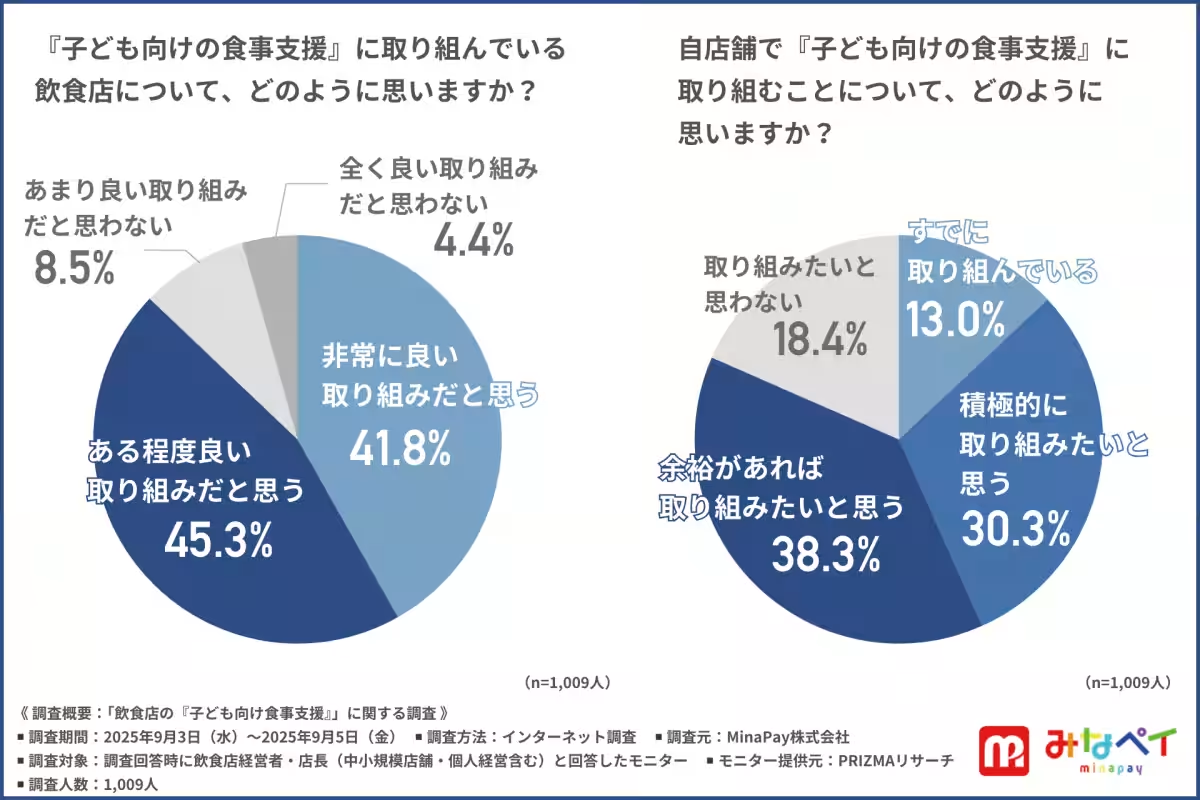

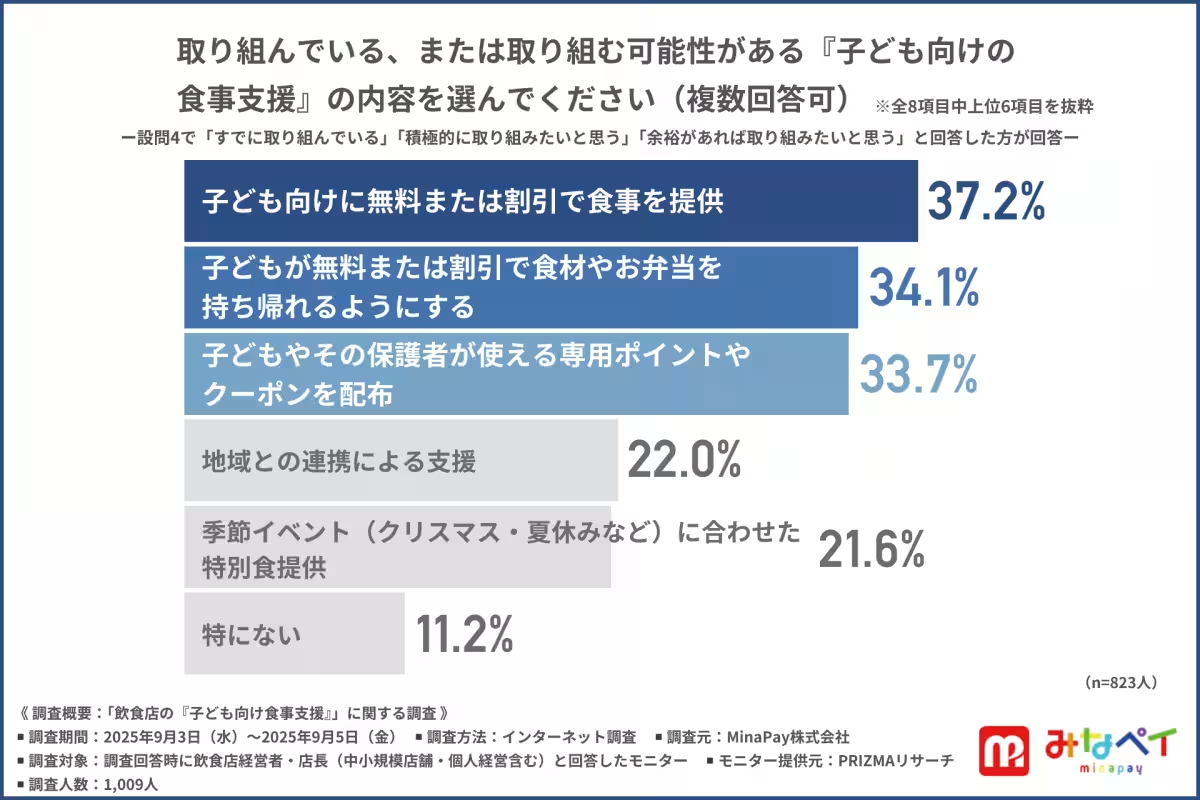

子ども向け食事支援の取り組み

調査の結果、飲食店の中で『子ども向けの食事支援』に取り組んでいると答えた割合は、実に33%に達しました。さらに、30%の経営者は「積極的に取り組みたい」と回答し、80%もの経営者が支援活動への意欲を示していることが分かりました。これは、飲食店が地域の子どもたちの食生活を支えたいと切望している証拠です。

【良好な取り組みに対する賛同】

さらには、飲食店経営者の91.7%が子ども向けの食事支援を「非常に良い取り組み」と評価しています。このことから、地域の食生活に対する責任感と、食を通した社会貢献の意識が高まっていることが窺えます。

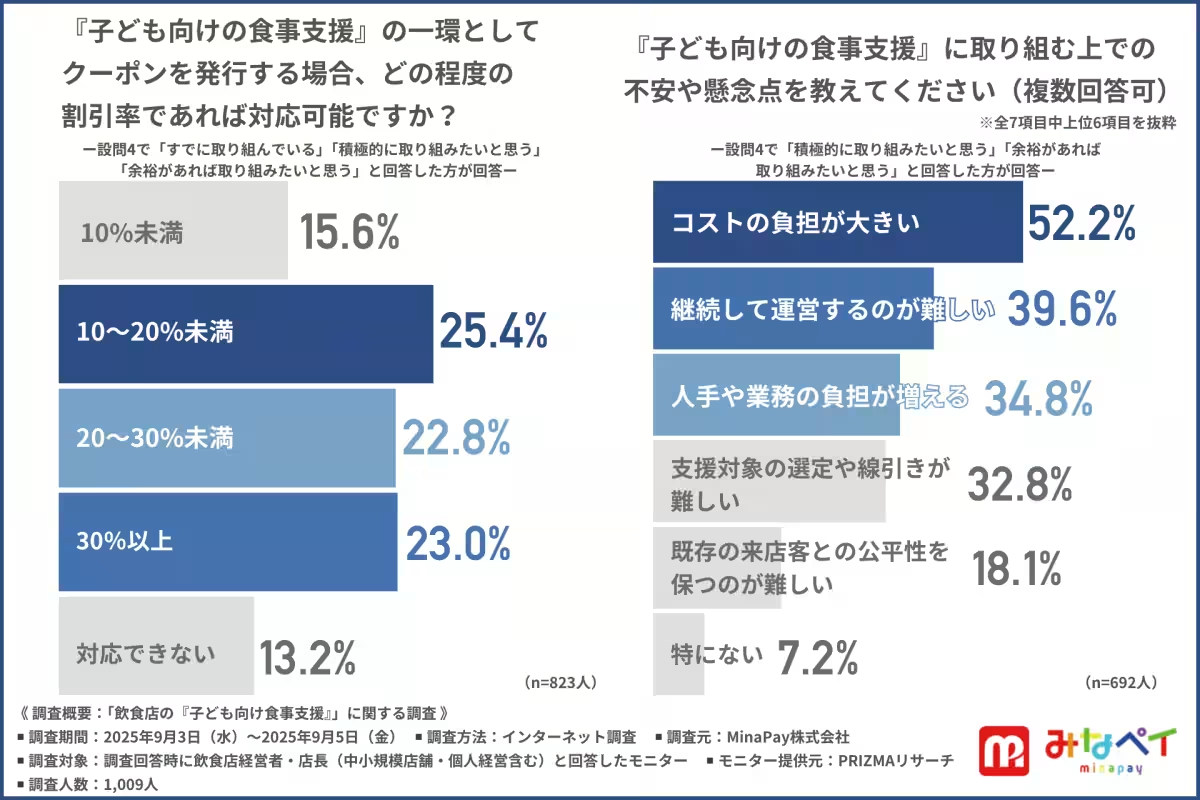

支援活動への障壁

しかし、支援の意欲が高い一方で、経営におけるさまざまな障害も浮き彫りになっています。「コスト負担が大きい」との意見が最も多く寄せられており、次いで「人手不足」や「継続的な運営が難しい」との懸念が表明されました。原材料費の高騰やスタッフの確保など、現代の飲食業界が抱える問題が影響しています。

加えて、一部の経営者は「子どもの食生活はまず家庭や国が担うべきだ」と考えており、支援の主体が店舗であることに違和感を抱いていることが調査から見えてきました。

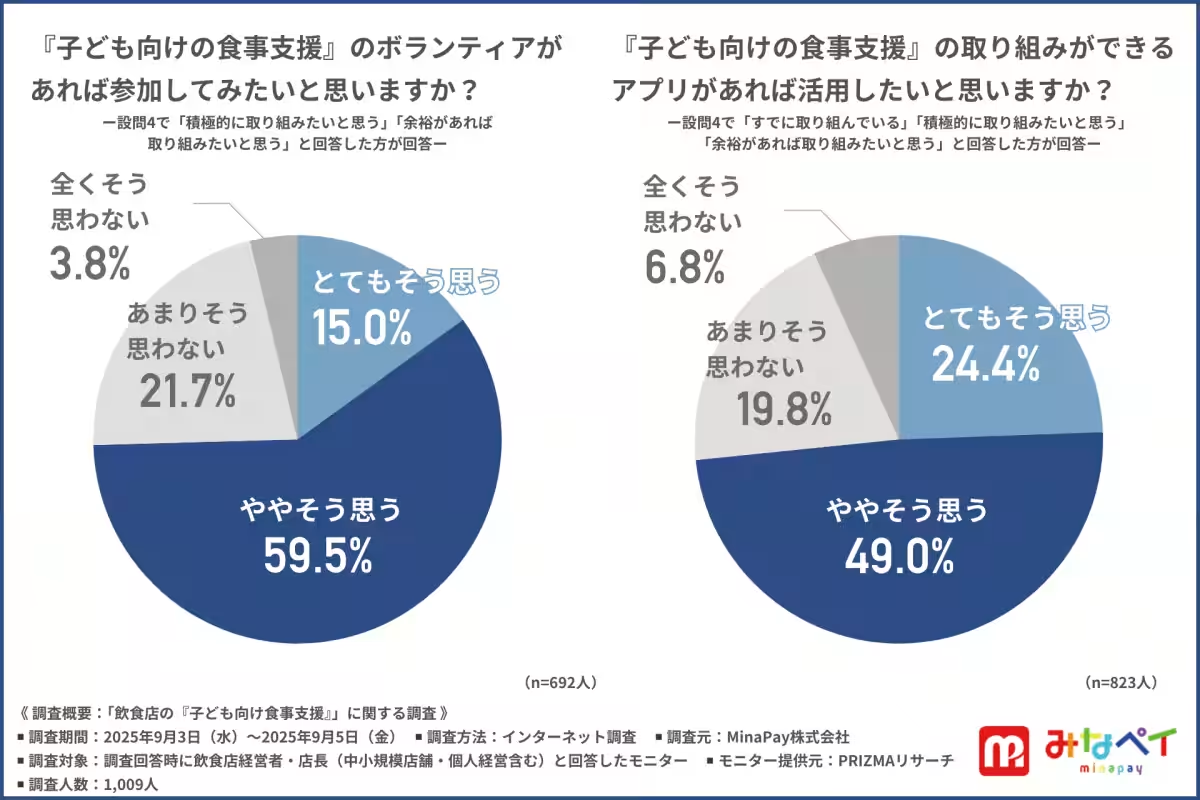

ボランティア参加とデジタル化の必要性

調査では、支援活動に対するボランティア参加について、7割以上が「参加したい」との意向を示しました。これにより、地域連携やデジタル技術を通じて支援範囲を広げようとの動きが期待されます。特に、MinaPayが提供するポイ活アプリ『みなペイ』の活用が今後の支援において重要な役割を担う可能性が高いです。

結論

「やれることから始めたい」という理念のもと、飲食店経営者たちは子どもたちの未来を助けるための様々な取り組みを行おうとしています。しかし現実の厳しさに直面しながらも、支援の必要性を強く感じていることが示された今回の調査結果は、非常に意義深いものでした。

社会全体で子どもたちの健全な成長を支えるためには、飲食店のみならず、様々な事業者や地域の協力が不可欠です。MinaPayの礒貝氏の言葉を借りれば、「皆さまのその一歩一歩が、日本全体を温める大きな炎へとつながっています」との思いを胸に、さらなる支援の輪が広がることを期待したいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。