名古屋大学・岡山大学・順天堂大学、共同医療研究支援プログラムを推進

共同研究の新たな挑戦

2025年10月15日、名古屋大学、岡山大学、そして順天堂大学が共同で発表したプレスリリースによると、これらの国立大学と私立大学が手を組み、革新的な医療技術を生み出す新たなプログラムが所定の支援を得て、医学系研究を強化していく方向性が示されました。

プログラムの目的と特長

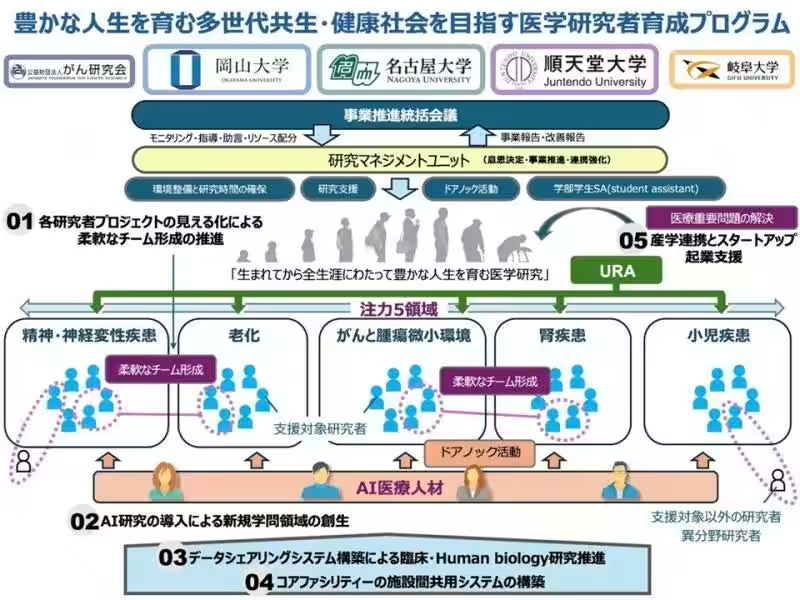

このプログラムは、少子高齢化社会における健康活動を支えるための基盤づくりを目指しています。具体的には、研究者が豊かな人生を育むための環境を整え、若手研究者が自由に発想しチャレンジできる場を提供することが中心テーマです。また、AMED(日本医療研究開発機構)の支援によって、特定分野の研究を加速し、AIや医療ビッグデータを活用したデータ駆動型研究を進めていくとのことです。

3大学の連携と強み

この共同プログラムには、名古屋大学が主導的な役割を果たし、岡山大学と順天堂大学の強みを活かす形で進みます。名古屋大学の勝野雅央教授が事業代表者として率いるこのプロジェクトでは、各大学が持つ医療研究の専門知識を結集し、未来の医学を切り拓いていくことが期待されています。特に、経験豊富な研究者と臨床医が連携し、若手の研究者を全力で支援する体制を確立することで、新たな研究の可能性が広がるでしょう。

創造的な環境づくり

次世代の研究者が集中して研究に取り組める環境を生み出すため、従来の枠組みを超えた革新的な改革も考慮されています。特に、時間の確保を重要視し、研究に没頭できる条件を整えることで、より創造的な研究が促進される見込みです。

プログラムの実施期間と今後の展望

このプログラムは令和7年10月1日から令和10年3月31日までの期間で実施されます。初期段階では、若手研究者を支援するための基盤を固め、その後の活動にあたる分野を広げていく予定です。具体的には、臨床現場での実践に向けた新たな研究成果を積み上げ、国や地域の健康社会に貢献することを目指しています。

お問い合わせ先

プログラムに関する詳細や問い合わせは、名古屋大学の総務課、岡山大学の広報課、または順天堂大学の広報課まで直接ご連絡ください。各大学のウェブサイトも参考にしてください。

この取り組みを通じて、日本の医学研究が新たな局面を迎え、持続可能な健康社会の構築に向けて一歩前進することが期待されます。多くの人々が受ける恩恵を実現するため、関係者の尽力に注目です。さらに、このプロジェクトが他の大学や企業との連携を促進し、イノベーションの発展につながることを願っています。

まとめ

医学研究の未来を見据えたこの共同プログラムは、医療界における変革の原動力となることを約束しており、今後の進展に期待が高まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。