名古屋で「おいせ川あま酒プロジェクト」第一弾の発表会開催

名古屋で地域の伝説を学ぶ「おいせ川あま酒プロジェクト」

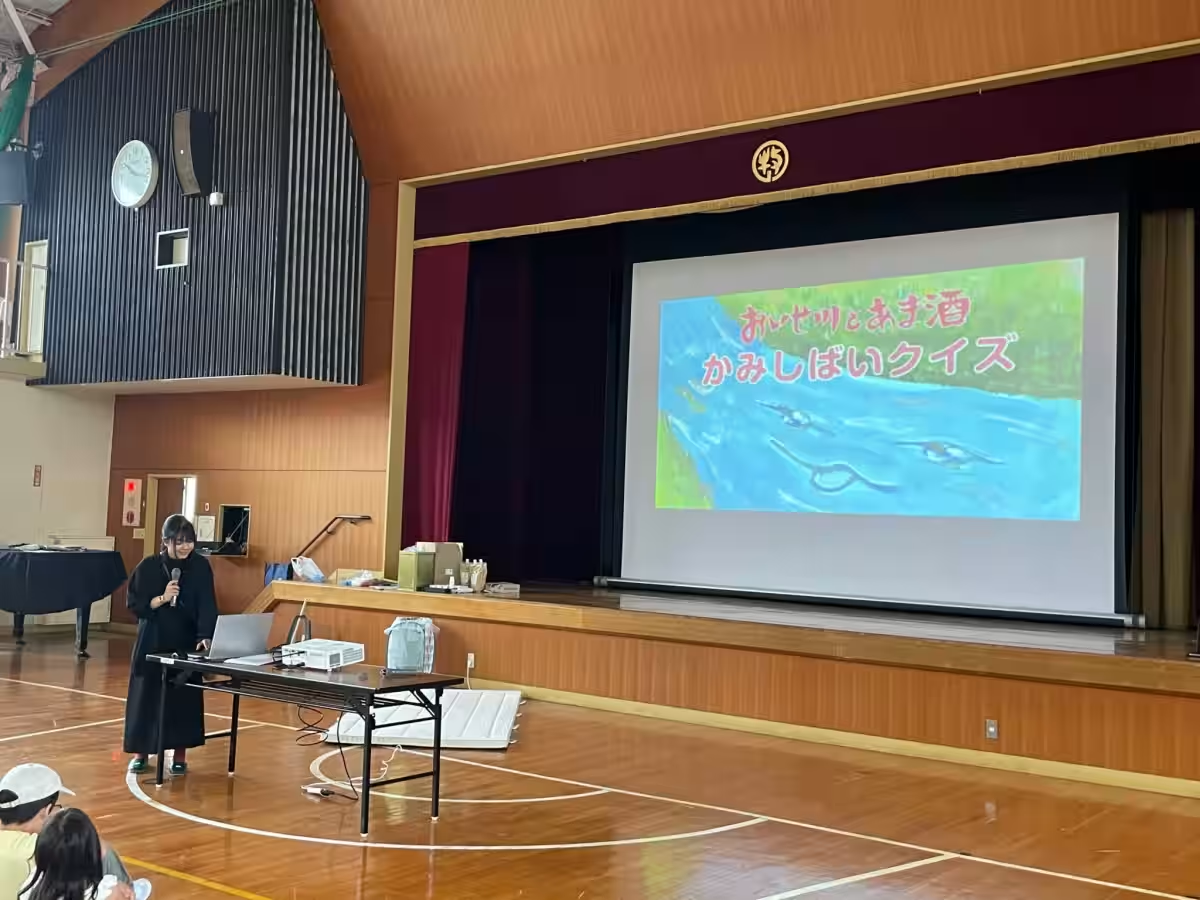

2025年6月14日、名古屋市立牧野小学校において、「おいせ川あま酒プロジェクト」の第一弾が行われました。本プロジェクトは地域の歴史と文化を子どもたちに伝えることを目的にしており、参加者は小学生やその保護者、地域住民など約50名にのぼります。

プロジェクトの発足背景と目的

名古屋駅西エリアでは、リニア中央新幹線の開発が進んでいます。その影響で、地域の伝説や文化が失われつつある中、トガル株式会社が「おいせ川あま酒プロジェクト」を立ち上げました。

このプロジェクトは、江戸時代に疫病の流行を鎮めた「甘酒伝説」に由来し、坂瀬川の清流で作った甘酒が病人を癒やしたという話に着目しています。現在は椿神明社と牧野神明社とだけがこの伝説を伝承しており、プロジェクトではそれを次世代に伝えるべく活動しています。

イベントのプログラム内容

プロジェクトの第一弾は「名古屋土曜学習プログラム」の一環として、以下の三つのプログラムから構成されました。

学生制作の紙芝居

名古屋造形大学の学生たちが制作した紙芝居「おいせ川とあま酒」が上演されました。この紙芝居は甘酒伝説に基づき、地域の人々が協力して病を乗り越える様子や、人工物化されてしまった笈瀬川の変遷を描いています。上演後には「かみしばいクイズ」が行われ、参加した子どもたちは大いに盛り上がりました。

甘酒の作り方ミニ講座

次に、1862年創業の甘強酒造の協力を得て、甘酒の製法についてのミニ講座を実施しました。参加者は甘酒に関する実地体験を通じて、五感を使ってその魅力を学びました。

狂言ワークショップ

最後に、能楽師の野村又三郎氏が登場し、狂言の歴史や演技について解説しました。子どもたちは独特の演技にはっとし、実際に伝統の所作にも挑戦する貴重な時間を過ごしました。

地域性と新規性の融合

「おいせ川あま酒プロジェクト」は、地域の伝説を現代に再解釈し、学生や地域企業との協力を通じて実現した初の試みです。今後も地域に根ざした文化継承の取り組みが続けられる予定です。

今後の展望

本プロジェクトは第一弾を皮切りに、名古屋駅西エリアの新名物として「オリジナル甘酒」の開発や、地域の甘酒祭りへの参加、地域飲食店とのコラボレーションなど、多岐にわたる活動を展開する計画です。これにより、子どもたちが自分の住むまちへの誇りを持ち、地域愛を育むことを目指します。

主催・協力団体

本プロジェクトの主催はトガル株式会社で、名古屋造形大学や甘強酒造が協力し、地域住民との連携も図りながら進められています。

本プロジェクトに関する詳細は、トガル株式会社のウェブサイトで随時更新されますので、ご興味がある方はぜひご覧ください。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。