防災の日を機に知っておきたい職場の通信手段とその実情

防災の日を機に確認したい職場の通信手段

2025年8月にテレネット株式会社が実施した調査によると、近年の自然災害の頻発から企業や自治体の防災対策が特に注目されています。多くの職場では、備蓄や避難訓練に注力しているものの、防災における通信体制の整備はどのくらい進んでいるのでしょうか。

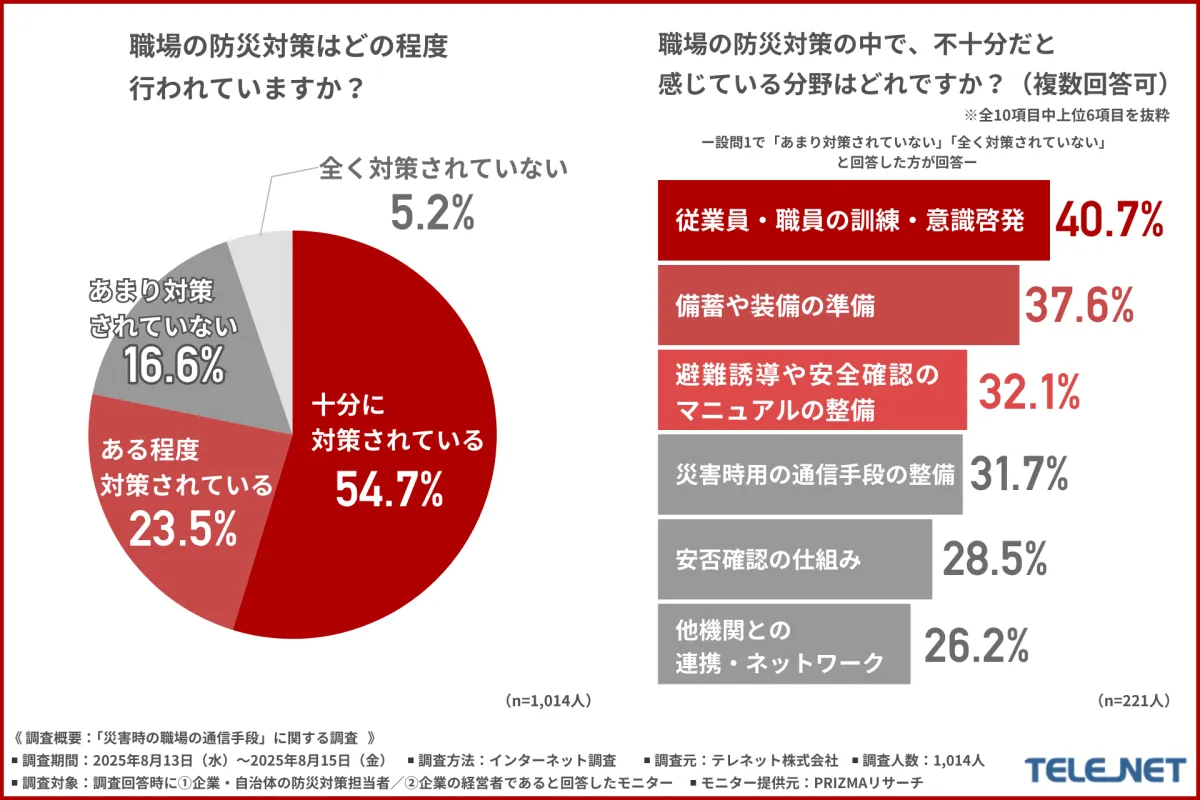

調査を通じてわかったのは、職場の約8割が防災対策を「十分に行っている」もしくは「ある程度行っている」と認識している一方で、実は防災対策が不十分だと感じる人も少なくありません。この報告では、防災の日を迎え、過去のデータを元に職場における通信手段に焦点を当ててみます。

職場の防災対策に関する意識

調査の結果、約8割の企業が防災対策を行っていると答えた一方で、2割以上が「対策が不十分」と感じていることがわかりました。特に不満な点としては、従業員の訓練や備蓄の準備、さらには避難誘導マニュアルの整備に対する不安が多く挙げられています。これらと同様に、災害時の通信手段の整備も重視されていることが浮き彫りになりました。

災害時用通信手段の現状

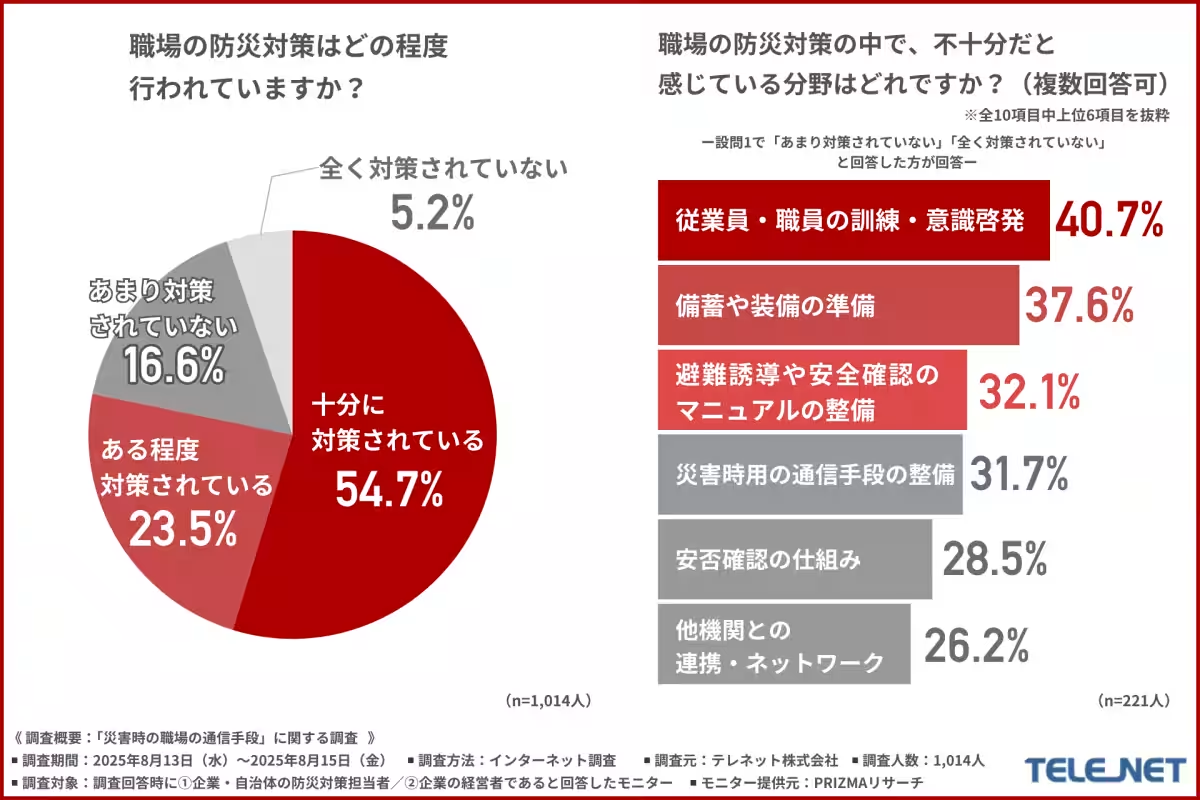

調査によると、約7割の職場が何らかの災害時用通信手段を導入済みであるものの、満足度はまだまだ不足していることが見受けられました。「導入済みだが切り替えを考えている」企業も多く、通信手段の品質に関する課題意識が強まっています。

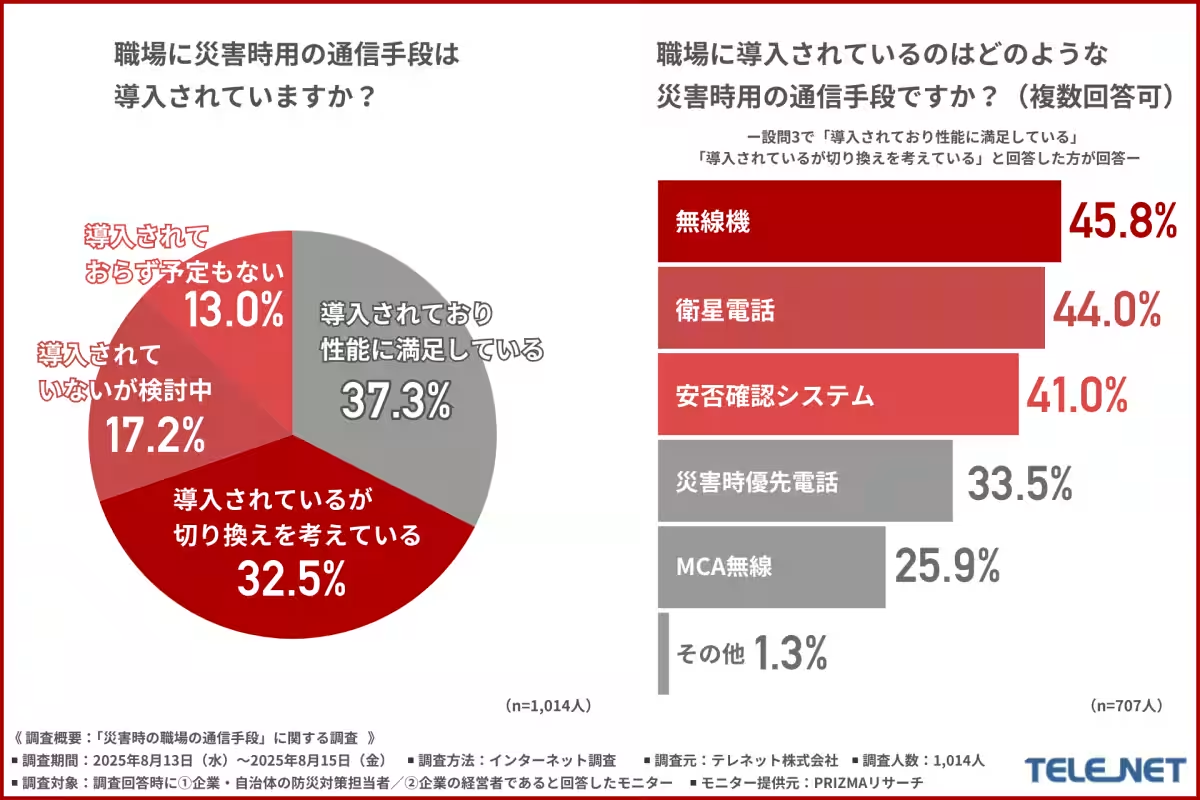

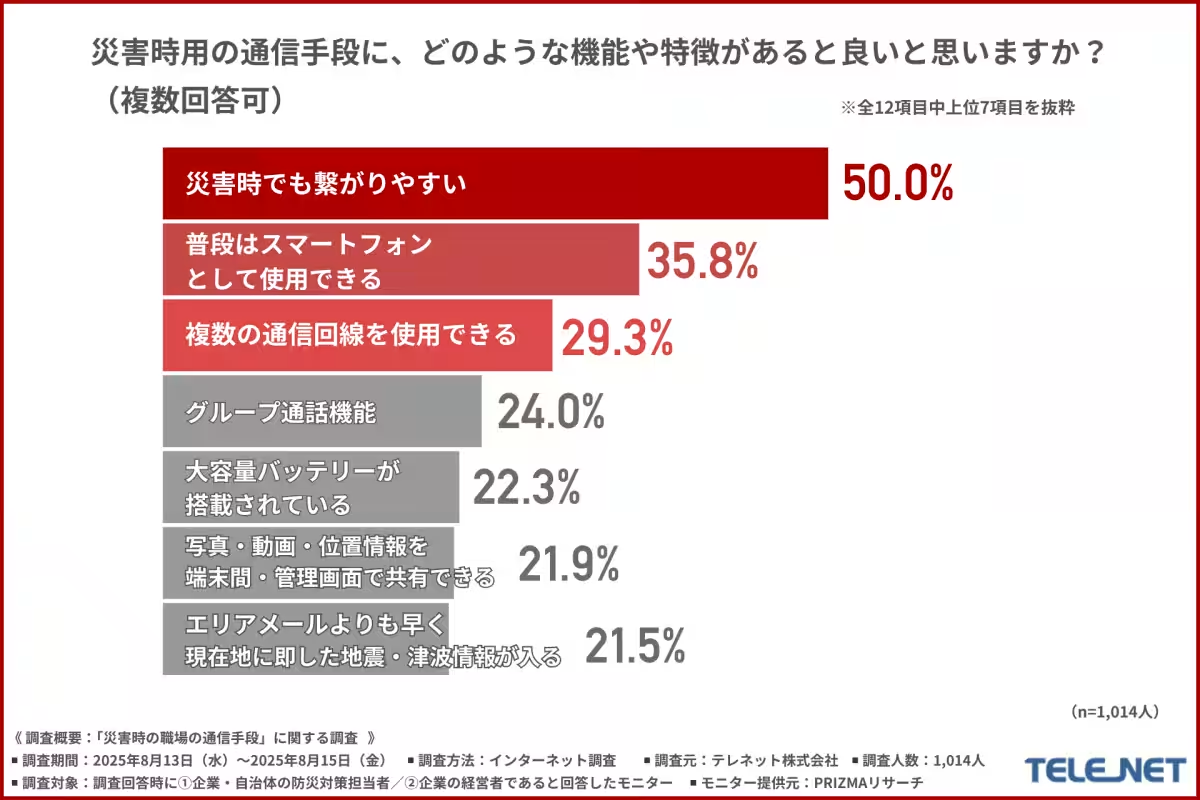

さらに、多くの企業が「無線機」や「衛星電話」を利用しているものの、災害発生時に必要な機能が満たされているかという点で不安を感じているようです。特に「通話の安定性」「リアルタイム位置情報共有」「グループ通話」といった情報共有の要素に注目が集まっています。

求められる通信手段

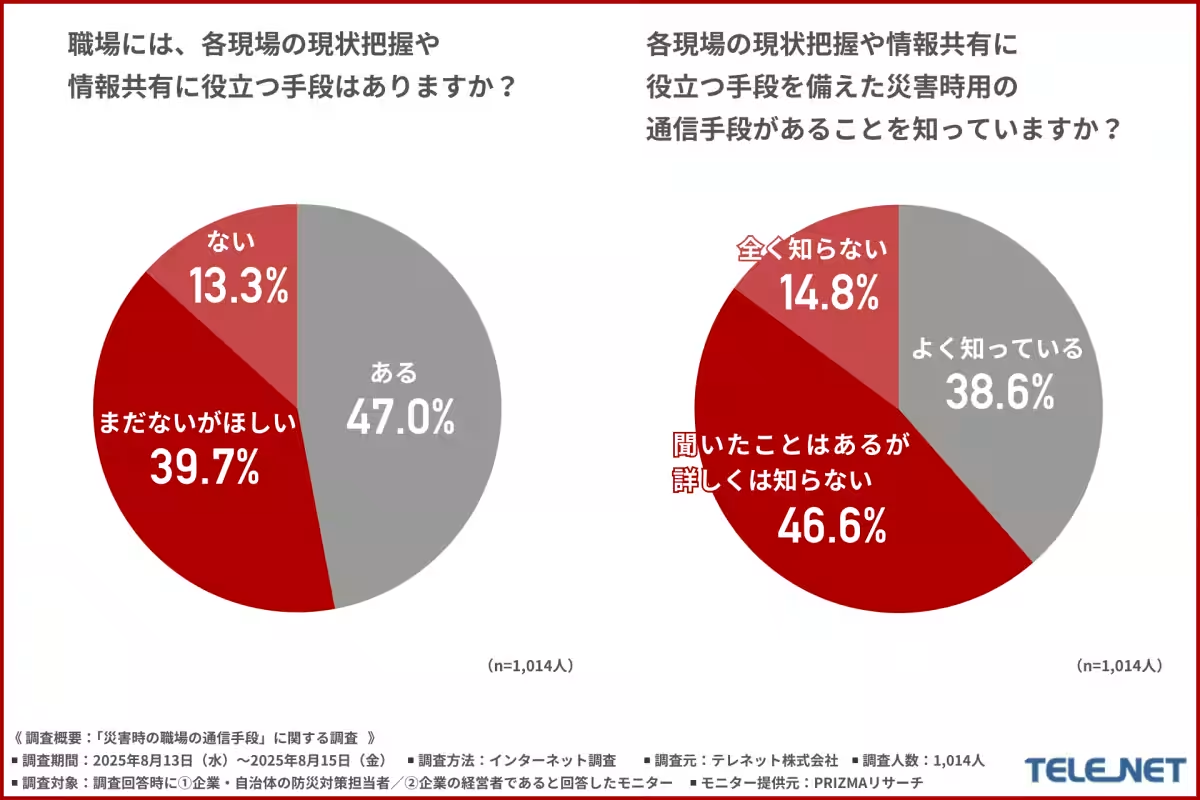

職場で導入を希望している機能としては、安全な通話や位置情報の共有、さらには複数人での同時通話が上位に挙がりました。職場での現状把握や情報共有を目的とした手段を望む声も多く、約4割が「まだないがほしい」と答えています。

多くの人が通信手段の重要性は認識しているものの、具体的な内容についてはあまり知らないという状況も確認されました。特に壊滅的な状況になる前に、各職場は通信手段の正しい理解や訓練を推進する必要性が高いといえるかもしれません。

災害時の通信手段の選択肢

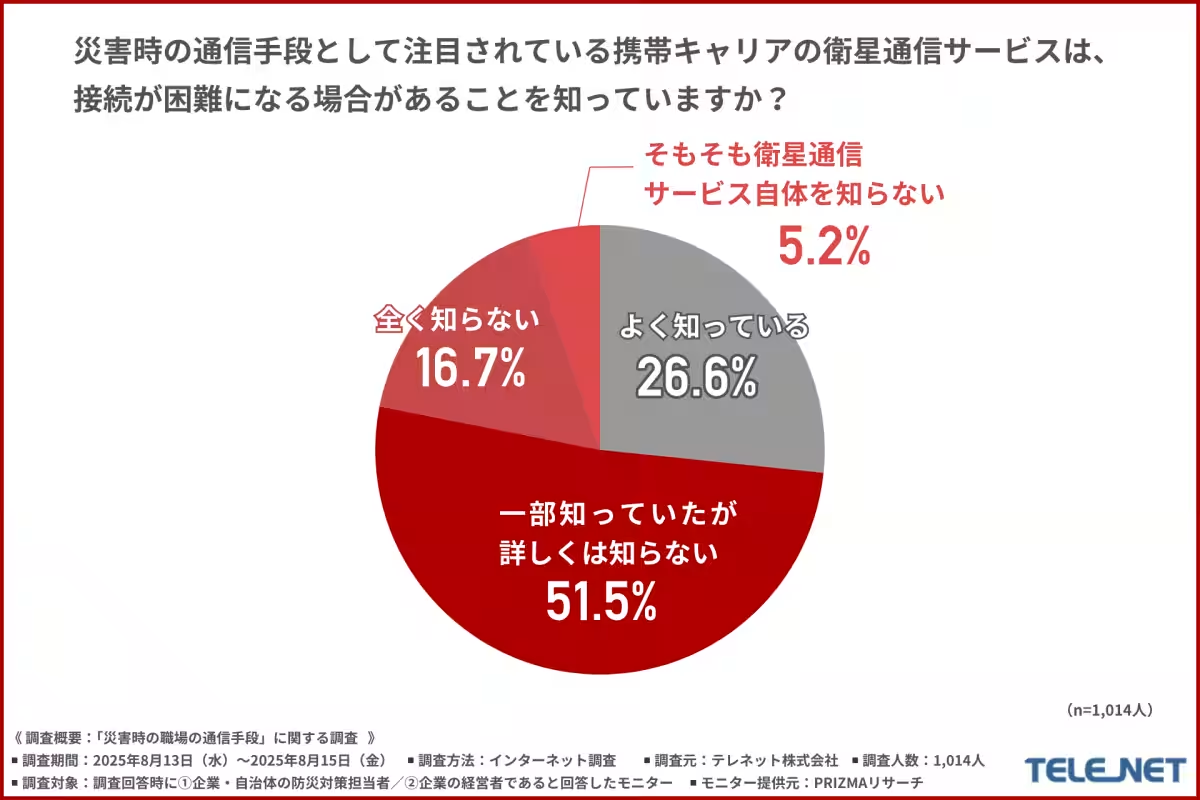

携帯キャリアが提供する衛星通信サービスについても調査しましたが、7割以上が「十分な理解がない」と回答しました。一般的には、都市部や困難な場所では接続に難があるという理解が進んでいない状況です。このような背景を持つ中で、いかに確実な通信手段を選び、普段から利用できる便利さを提供するかが問われます。

結論

防災の日を契機に、職場での通信体制の現実と今後の改善策を考える必要があることが浮き彫りになりました。災害時に「繋がりやすい通信」と「日常でも使える便利さ」が求められており、日々の業務の中で自然に利用できる通信手段の整備が急務です。テレネット社が提供する「ハザードトーク」のように、効率的な情報共有が可能な通信手段の導入が重要です。

このように、防災意識を高め、必要な訓練や勉強を進めながら、企業や団体がしっかりとした通信体制を作り上げることが、今後の防災対策の鍵となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。