喪中はがきの必要性と現代の選択肢:調査結果から見る意識の変化

喪中はがきの必要性と現代の選択肢

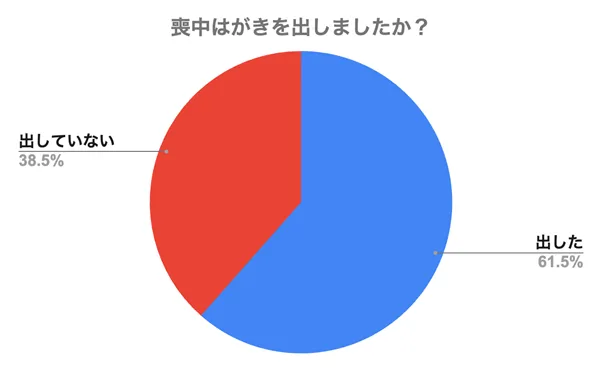

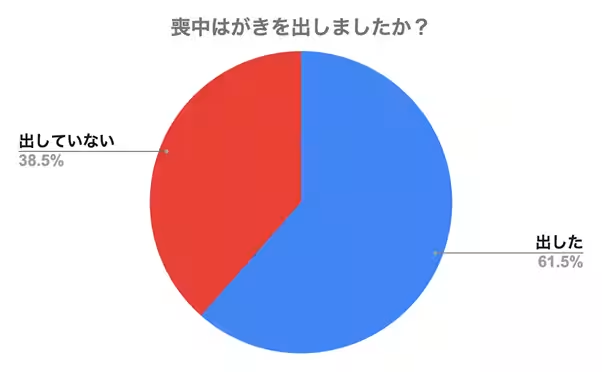

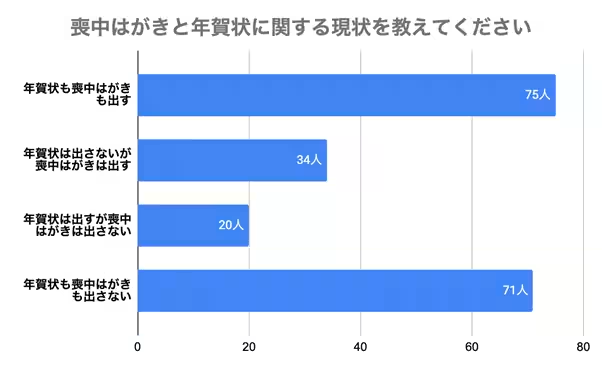

今回、200名を対象に行ったアンケート調査によると、喪中はがきについての意見は大きく二分されることが明らかになりました。デジタル化が進む時代において、喪中はがきを出す必要性を感じる人々と、出さなくても問題ないという考え方が混在しています。調査は2025年9月3日から4日まで行われ、身内の不幸を経験した方々の意見を反映しています。

喪中はがきを出した人の意見

調査によると、約61.5%の人が喪中はがきを出したと回答しました。彼らの理由としては、「礼儀として必要」とする意識や、年賀状を送る相手に対する配慮が挙げられています。特に、親しい友人や年賀状をやりとりしていた相手には、故人の死を知らしめるために喪中はがきを出すことが自分の義務と考える声が多く聞かれました。

「義父が亡くなったので、年賀状を送る方々に喪中はがきを出しました。」(50代女性)

「普段から年賀状をいただいているので、それが自然だと思った。」(30代男性)

このように、身内に不幸があった場合には、年賀状のやりとりを比較的多く行っている人が、相手への配慮から喪中はがきを送っていることが考えられます。

喪中はがきを出さなかった理由

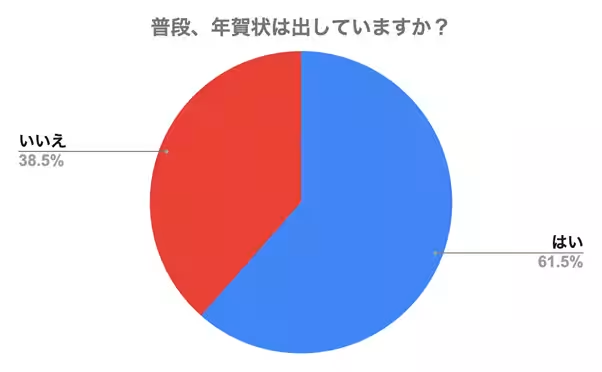

一方で、38.5%の人が喪中はがきを出さなかった理由は、年賀状のやり取り自体が少ない、またはLINEなどのデジタルツールで十分であるという意見が多く寄せられました。現代のコミュニケーション手段としてLINEが広く浸透しているため、喪中はがきを出す必要を感じないという声も増えてきています。

「家族で相談し、近い人には電話で伝えました。」(30代女性)

「年賀状のやりとりは少ないので、直接連絡すれば十分だと思いました。」(40代男性)

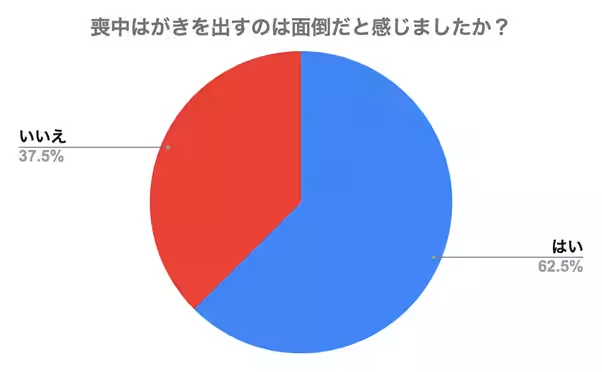

出すことの負担

喪中はがきを出すことに対する心理的な負担も無視できません。喪中はがきを出したと回答した人の中で、65%が「手間がかかる」と感じていることがわかりました。この手間が、喪中はがきを出すことへの障壁となっているようです。また、普段の年賀状の送付習慣により、喪中はがきを出すかどうかの判断が影響を受けることもあります。

将来の喪中はがきに関する考え

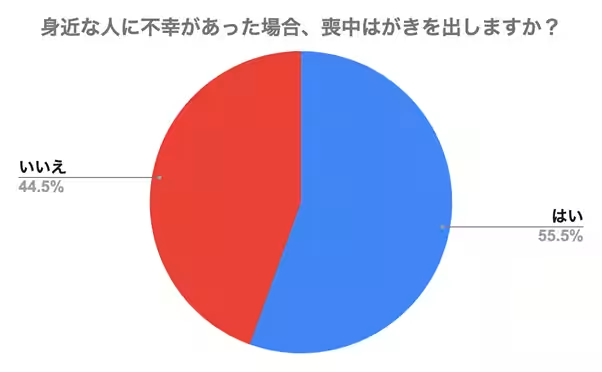

今後、身内に不幸があった場合の喪中はがきに関する意見も二分されています。「今後も出す」と回答した人が55.5%に対し、「今後は出さない」との回答が44.5%でした。これを踏まえると、喪中はがきの文化も減少していく可能性が示唆されています。

喪中はがきに対する価値観の多様化

最近の意見からは、世代ごとの考え方の違いが見えてきます。「喪中はがきを出さない理由」を自由回答で聞いたところ、様々な意見が集まりました。特に「LINEで十分」とするデジタル派、「もう出す必要はない」と考える不要派、そして「マナーとして必要」という意見が強く、これらの声の中から、今の時代に合わせた新しい価値観の形成が見られます。

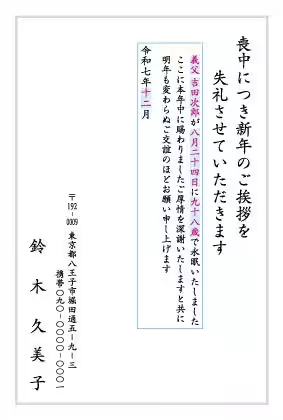

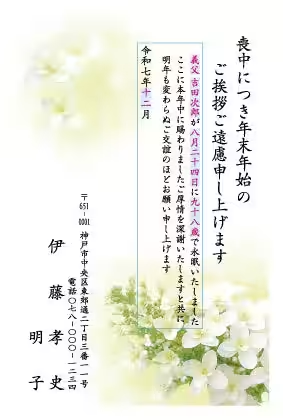

便利なサービスとしてのフタバ

さて、そんな喪中はがきの文化が変化する中、フタバは手軽に使える喪中はがき印刷サービスを提供しています。ウェブから簡単に注文でき、宛名印刷や送料が無料です。これにより忙しい日常の中でも手間を省きつつ、故人への思いを伝える一枚を簡単に作成することが可能です。気持ちが伝わる喪中はがきを、手軽に出すことができるサービスが求められているという声に応えており、すでに多くの方々に利用されています。

まとめ

喪中はがきの存在は、依然として貴重でありながら、その出し方や必要性に対する意見は多様化しています。これからの時代に合わせて、より手軽に、且つ思いを込めた方法で伝えることが倣われていくことでしょう。フタバのようなサービスがあることで、より多くの人々がこの慣習をスムーズに行えることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。