流しの文化が進化する!?流しパフォーマーたちの新たな挑戦

流しの文化が進化する!?流しパフォーマーたちの新たな挑戦

かつて昭和の飲み屋街を心躍らせた流しパフォーマーたちが、令和の時代に入ってから新たな挑戦を始めています。彼らは今、海外の観光客をターゲットとしたインバウンド対応に力を入れ、その進化を遂げています。

流しパフォーマーの新たな役割

流しパフォーマーというと、一般的には日本の横丁文化に根ざした、飲食店や街中でのパフォーマンスを行うアーティストを思い浮かべるでしょう。しかし、彼らが今求められているのは、観光客に日本の文化をより深く楽しんでもらうことです。この取り組みの一環として、流し向け講座「流しの教習所」が開催されました。

2025年5月に豊島区で行われたこの講座では、SAMURAI PERFORMERS synのYAMATO氏が講師を務め、英語のMC術や観光客を惹きつける選曲、パフォーマンスに関する工夫について伝授しました。受講者たちはその内容に熱心に耳を傾け、メモを取る姿が目立ちました。このような取り組みは、日本の伝統文化を次世代に継承していくためにも重要です。

流し業界の急成長

流し業界の現状も注目に値します。全国各地での流し活動が進化し、2023年には25会場が流しパフォーマーによって演奏されましたが、2024年には33会場、2025年には64会場にまで拡大する見込みです。この大きな成長は、単なる流しパフォーマーの数の増加だけでなく、流し文化そのものが大きなムーブメントとなりつつあることを示しています。

全日本流し協会は2月に確定申告講座や年金講座など、「職業としての流し」を支える取り組みも進行中。流しパフォーマーらが余暇に余裕を持ち、安心して活動できる環境を整える努力をしています。これにより、流しがただの娯楽ではなく、職業として成り立つように向けての目標も同時に掲げられています。

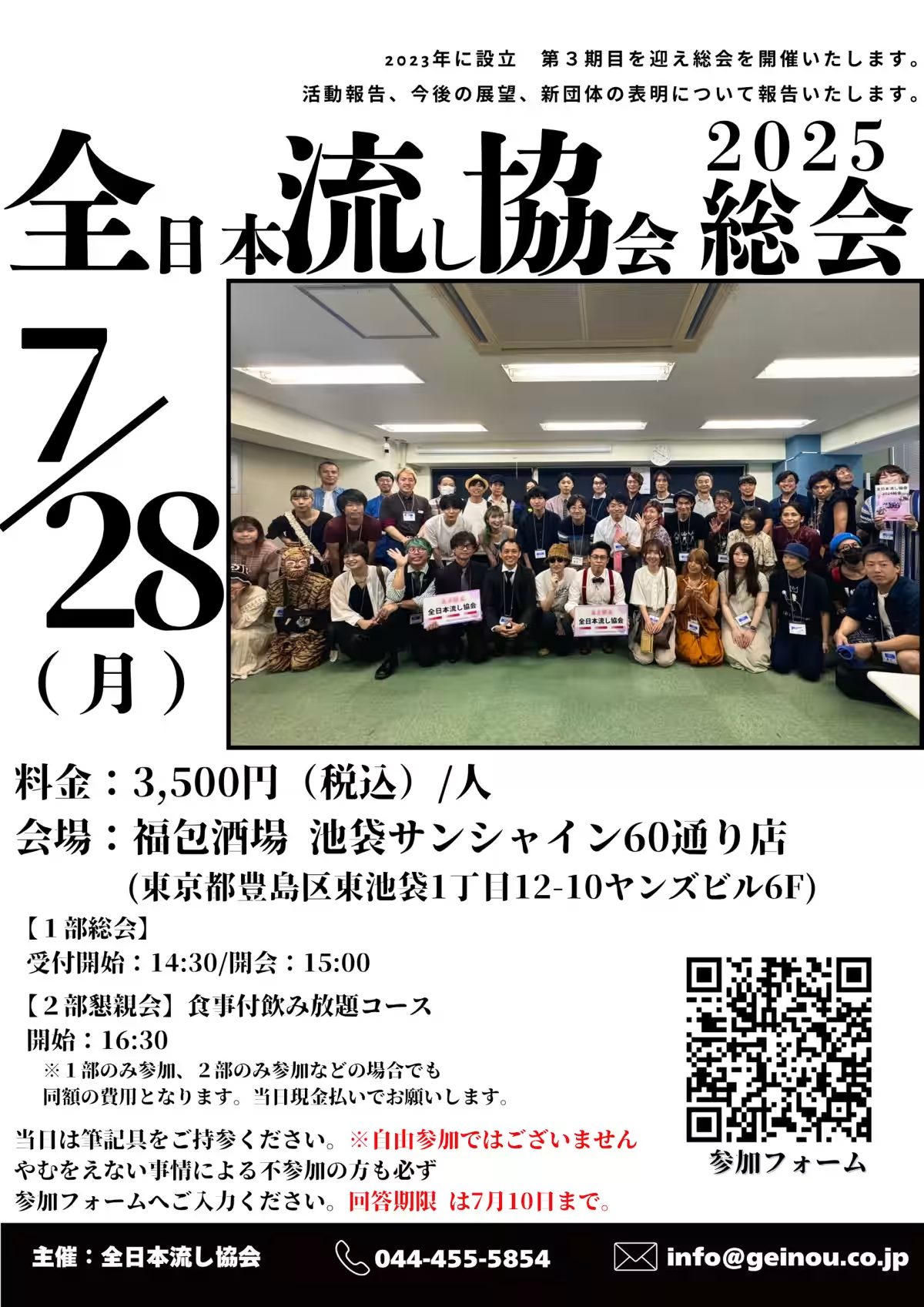

全日本流し協会2025総会

流しパフォーマーたちの今後の動向や抱負を語り合う「全日本流し協会2025総会」が、2025年7月28日に開催されます。この総会では、今までの活動報告や新団体の表明、さらには今後の展望を共有する予定です。このような機会を通じて、流しパフォーマーのネットワークが広がり、さらなる育成や支援が期待されます。

流しの歴史と未来

流しの歴史についてふり返れば、江戸時代に遡ることができます。当時、文字が読めない人々のために川沿いで行われていたかわら版の読み聞かせが流しの始まりとされており、そこから演説師として時事ネタを風刺した歌が生まれ、その後演歌が muncul しました。演歌師たちはお店から呼ばれ、その間を流れるようにパフォーマンスを繰り広げました。

しかし、平成以降、カラオケの普及とともに流し活動は減少しました。しかし近年、飲食店が密集する「横丁」文化が再評価され、流しパフォーマーたちは新たな場を見出しています。全日本流し協会の代表理事である岩切大介氏は、「横丁文化が続く限り、流しも100年以上続く文化になる」との目標を掲げています。流しを文化的な仕事として捉え、業界全体の地位向上を目指す流れは、さらなる進化を遂げることでしょう。

このように、日本の流しパフォーマーたちはインバウンド観光客に向けての活動を通じて、さらに発展を遂げようとしています。地域の文化を継承しながら、国内外問わず多くの人々に楽しんでもらえる流しの文化は、今後の展望が非常に楽しみです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。