きょうだい児が抱える実情とその声に耳を傾ける社会を目指して

はじめに

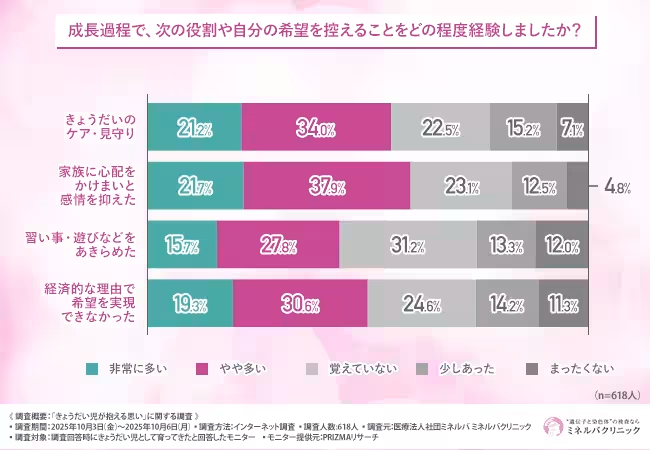

最近の調査によれば、きょうだい児に対する理解や支援が依然不足していることが浮き彫りになりました。「きょうだい児」とは、障がいのある兄弟姉妹を持つ者を指し、彼らが抱える思いや経験は、一般にはなかなか知られていません。これまで、支援は主に障がい者本人にフォーカスされがちでした。その結果、きょうだい児は家庭内でケアや見守りなどの役割を自然と担い、自らの感情よりも周囲の状況を優先する傾向があります。これは、彼らが育つ過程での心理的負担を大きくしています。

調査の背景

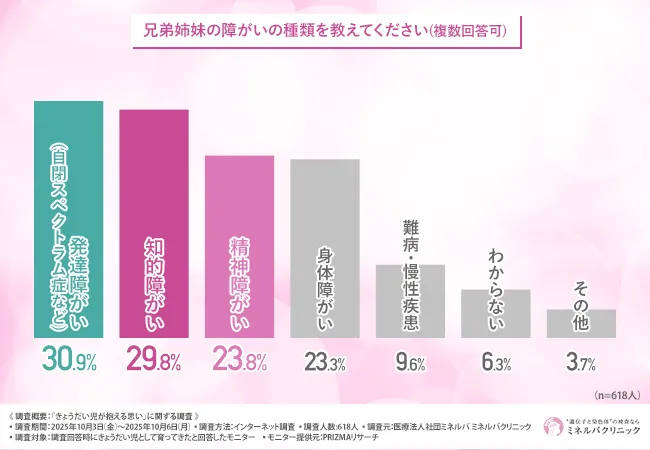

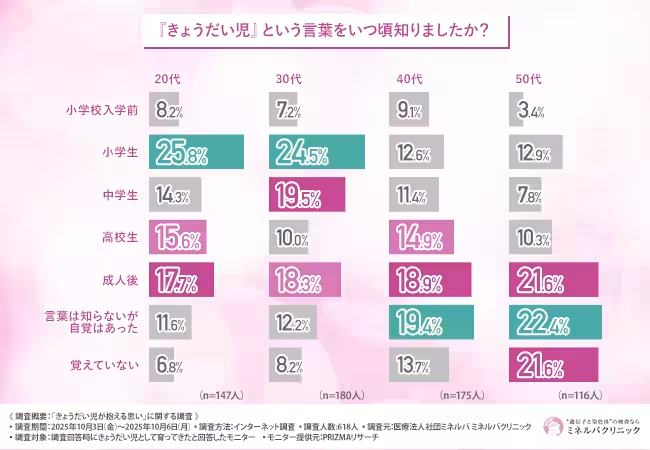

医療法人社団ミネルバの調査では、618名のきょうだい児が対象とされ、「きょうだい児が抱える思い」に関する多角的なデータが収集されました。この調査は、すべての子どもが安心して成長できる社会の実現を目指しており、その中で多くのきょうだい児が抱える思いや経験が明らかにされました。

きょうだい児の実態

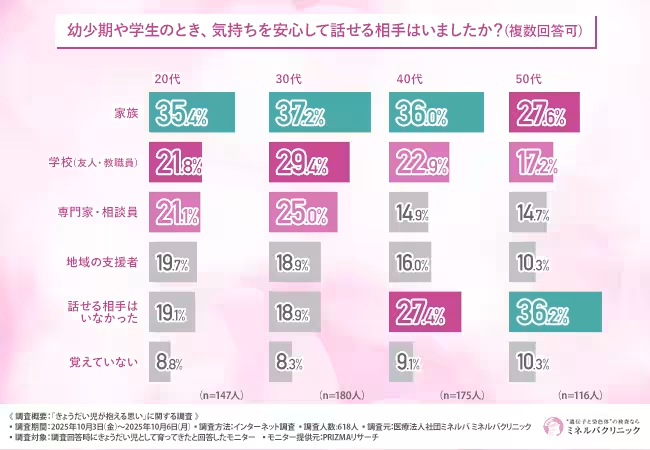

まず、きょうだい児が育った家庭の構成を見てみましょう。多くのきょうだい児は核家族の中で育ち、両親が主なケアラーであったことがわかります。しかし、家庭内での役割がきちんと分担されることは難しく、きょうだい児が家庭におけるサポートを強いられることが多かったと考えられます。調査では、約8割が周囲からの理解不足により辛い経験を持っています。このような状況では、進学や就職、恋愛といったライフスタイルの選択においても不安や葛藤が生じがちです。

家庭内の影響

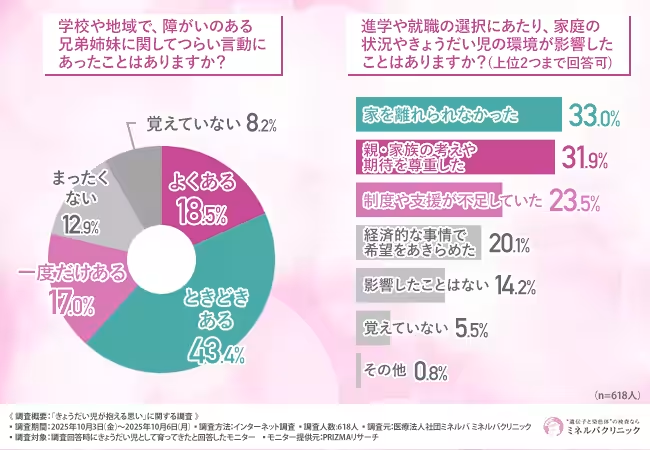

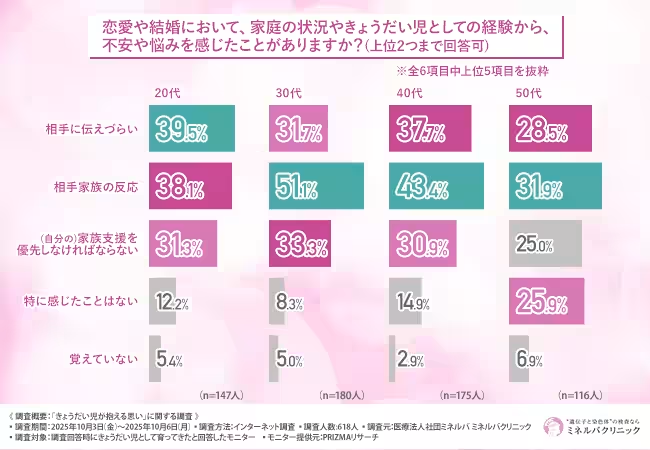

調査結果によれば、進学や就職において、家庭の状況が大きな影響を与えていることが明らかになりました。33%の人が「家を離れることができなかった」と回答し、30%は「家族の期待を尊重した」と答えています。これは、経済的理由や支援体制の不足が影響していることを示唆しています。さらに、恋愛や結婚に関しても、相手家族に打ち明けることへの不安が多くのきょうだい児に共通する課題であることが伺えます。

きょうだい児が感じる支援の必要性

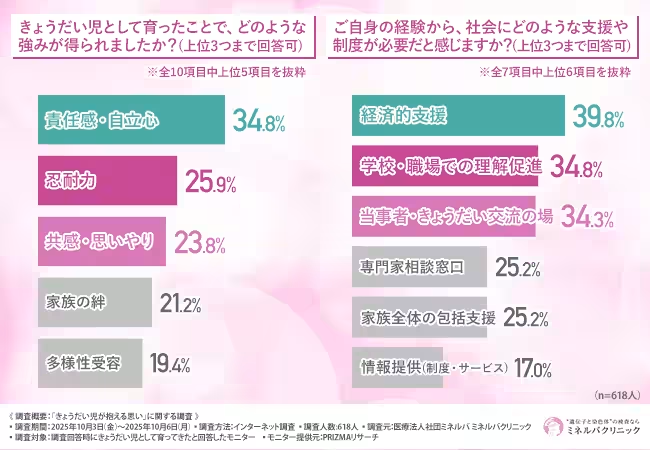

きょうだい児は、責任感や自立心を育てている一方で、社会的な支援の不足を痛感しています。調査では、39.8%の人が「経済的支援」を必要としていると回答しており、支援が求められていることが裏付けられました。また、学校や職場においての理解促進を必要とする声も多く挙がりました。

まとめ

この調査からわかるように、きょうだい児は家庭内でのサポートや役割を果たしながらも、進学や恋愛など、人生の重大な決断に影響されている現実があります。彼らの声に耳を傾け、社会全体で理解を深めて支援を進めることが、みんなが安心して生きられる社会へとつながるのではないかと考えます。これからも、きょうだい児の経験を社会に反映させるための取り組みが必要です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。