独学での限界を感じる日本語教員試験の実態と今後の動向

独学での限界を感じる日本語教員試験の実態と今後の動向

2024年11月に行われた「第1回日本語教員試験」は、多くの日本語教師にとって大きな関心を集めました。

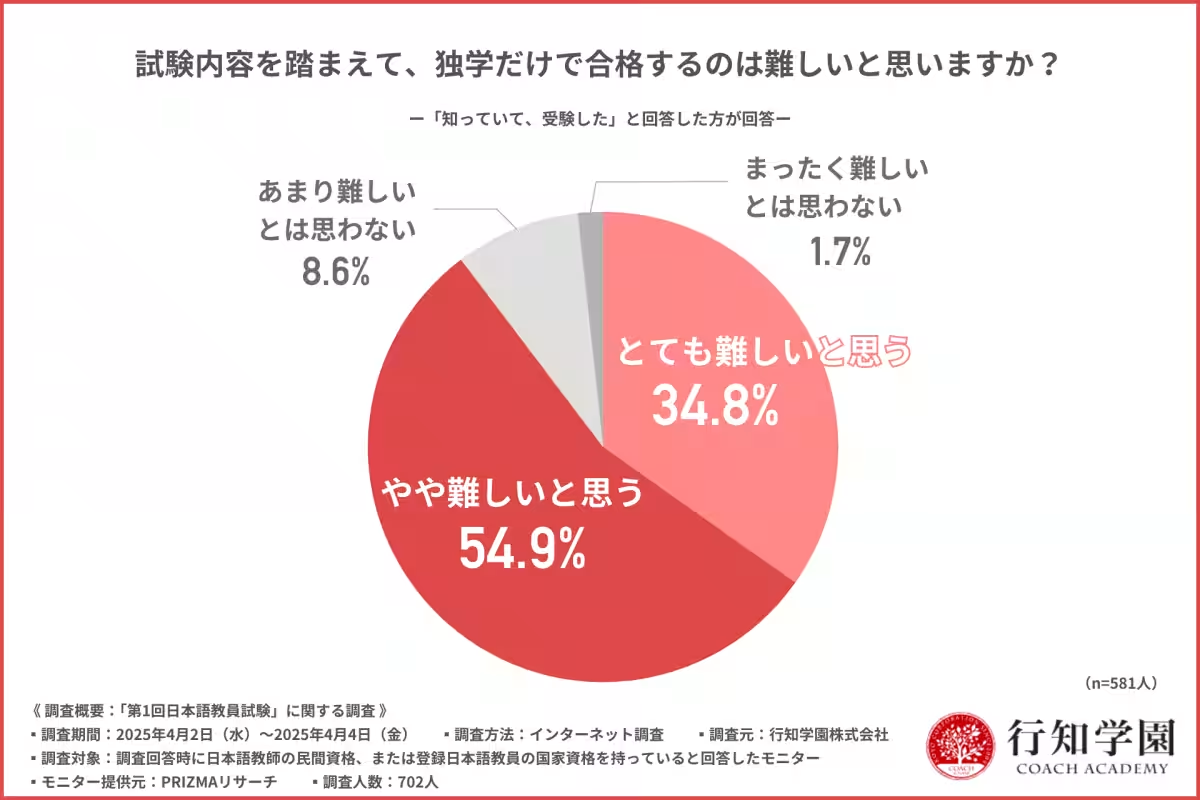

この試験を受けた受験者の約90%が独学での合格に対して難しさを感じているという調査結果が出たことを受け、行知学園株式会社が実施した survey に基づく詳細な分析を行います。

1. 日本語教員試験とその意義

日本語教員試験は、国が認定する「登録日本語教員」の資格取得を目指すものであり、全国の日本語教育機関で教えるためにはこの資格が不可欠です。特に、2024年4月以降に施行されたこの制度は、日本語教師としてのキャリアを築く上での重要なステップとなるため、試験へ挑む方々の熱意が高まっています。

2. 調査の概要

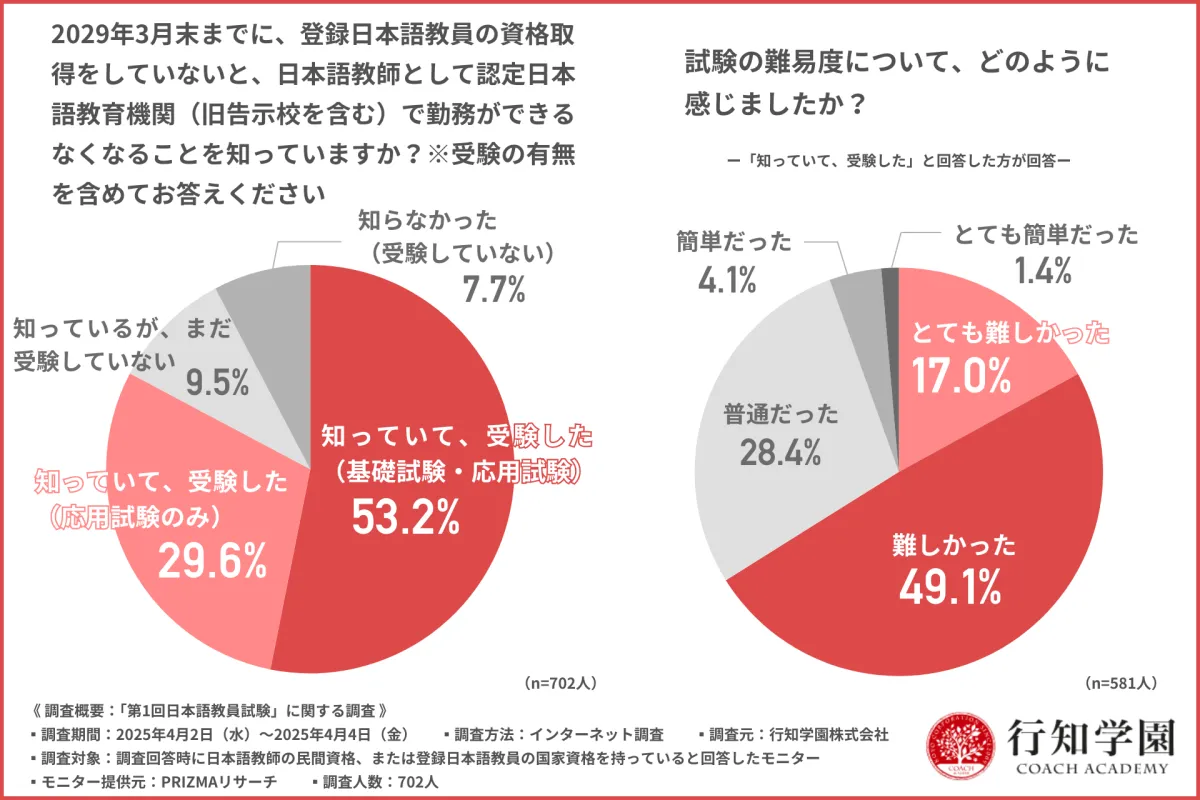

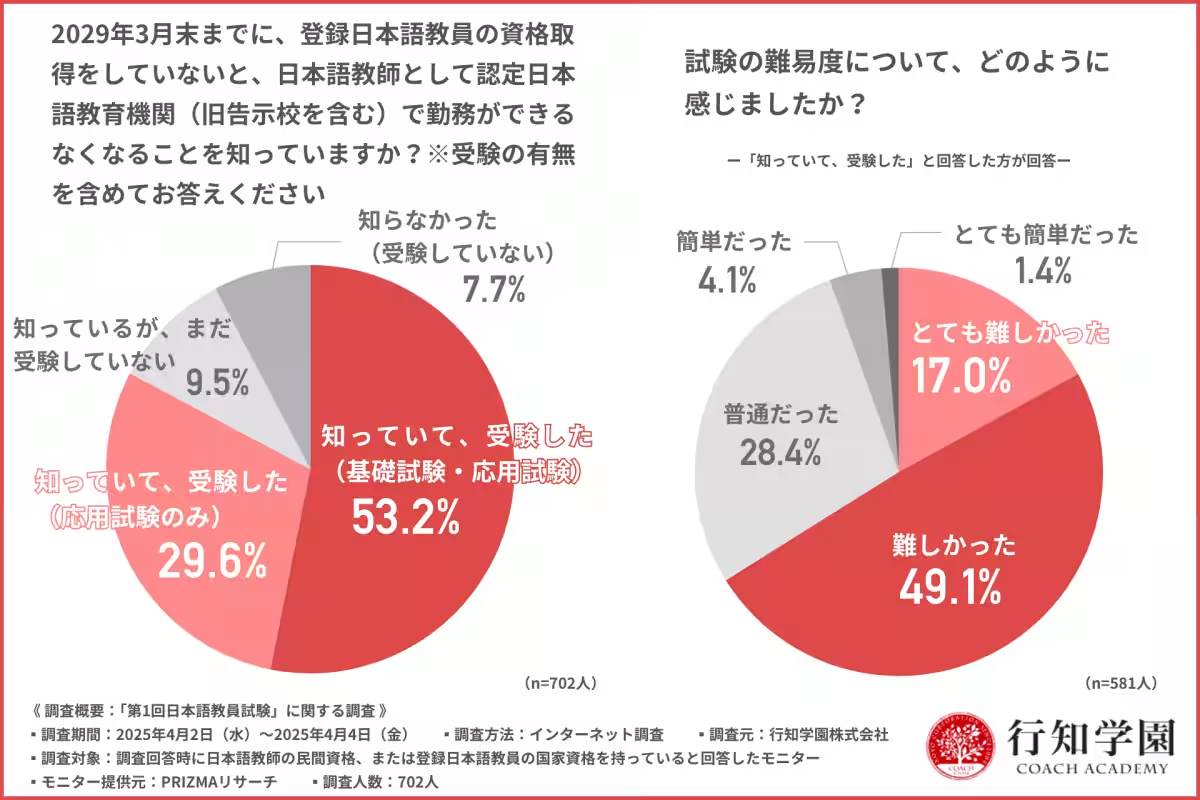

行知学園株式会社によるこの調査では、702人の日本語教師を対象に、日々の指導や試験対策についての実態を明らかにしました。約80%の人々が試験に関する経過措置制度を認知し、実際に受験したという結果が示されました。

経過措置制度とは?

この制度により、一定の条件を満たす方が5年間にわたり試験を受ける機会が保障されるため、多くの教育者にとって重要な情報となります。特に、日本語教員養成課程の受講歴や実務経験によって試験の一部免除が可能であることは、広範な教育者に対してチャンスを提供します。

3. 受験者の現状

受験者の中で「難しい」と感じた方は約70%に達しました。特に、文法問題や長文読解に大きな壁を感じたという声が多く、専門性や応用力を問われる試験内容の実態が浮き彫りになっています。

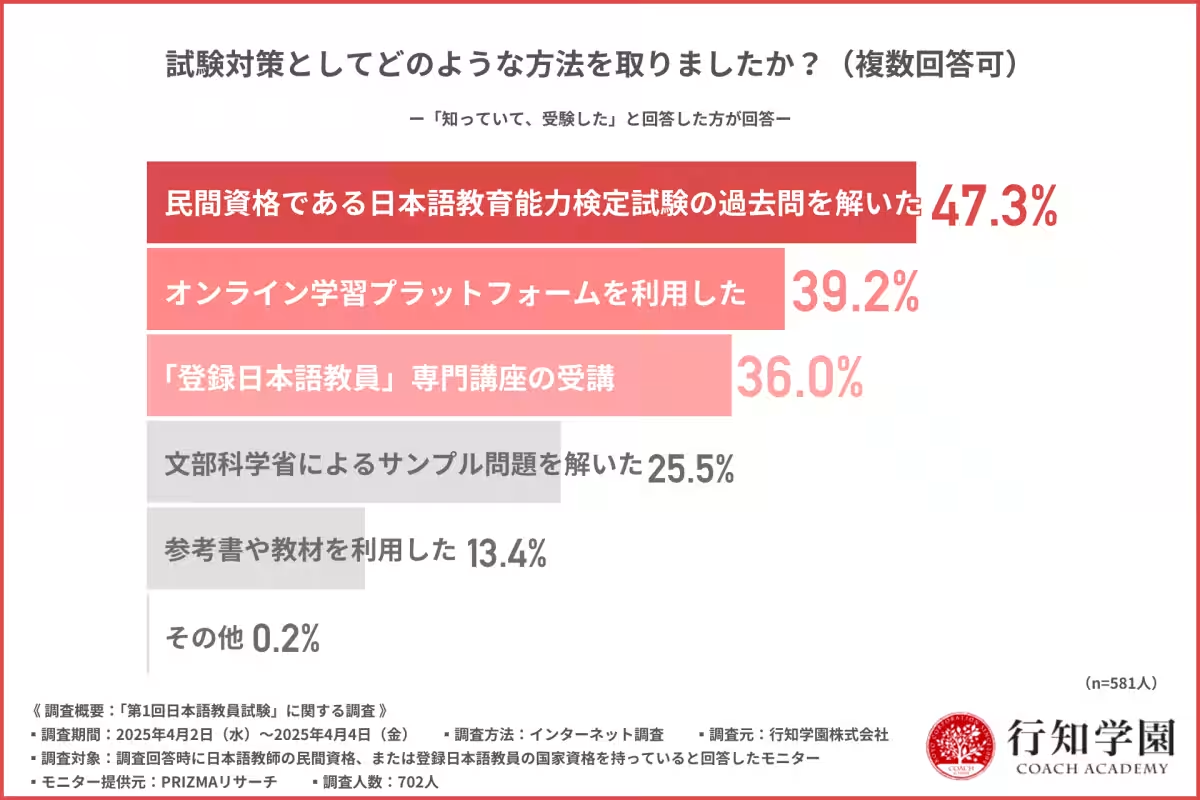

受験対策の実態

多くの受験者が試験対策として「民間資格の過去問を独学で解いた」方法を挙げており、このアプローチが主流となっていることがわかりました。しかし、約9割が「独学だけでの合格は難しい」と述べており、専門講座の必要性を強く感じていることも示されています。

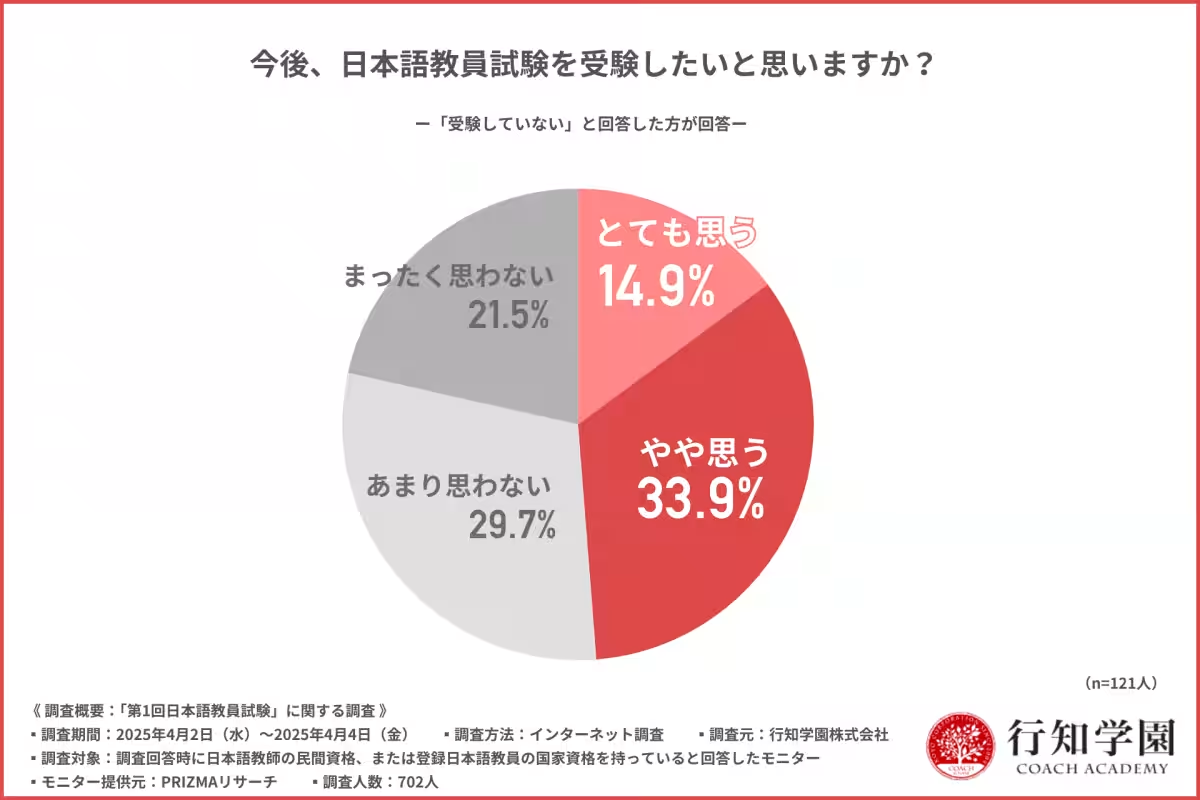

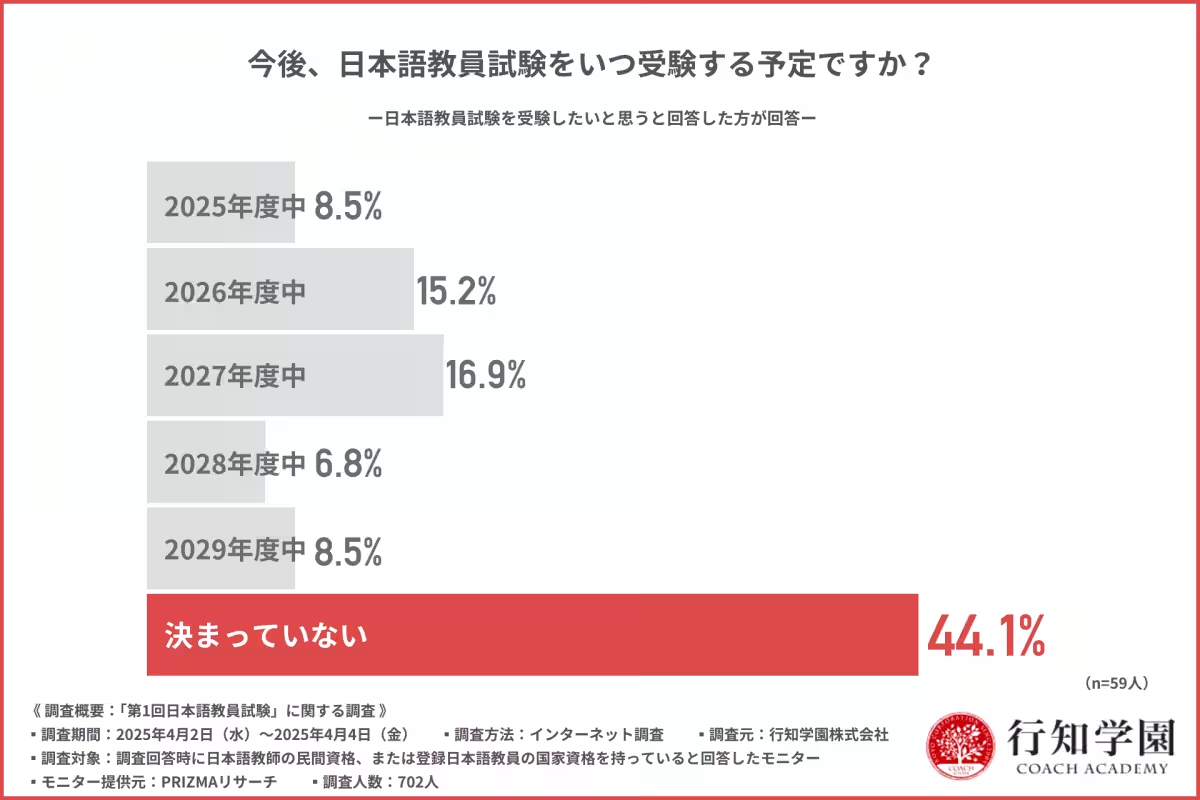

4. 未受験者の意向

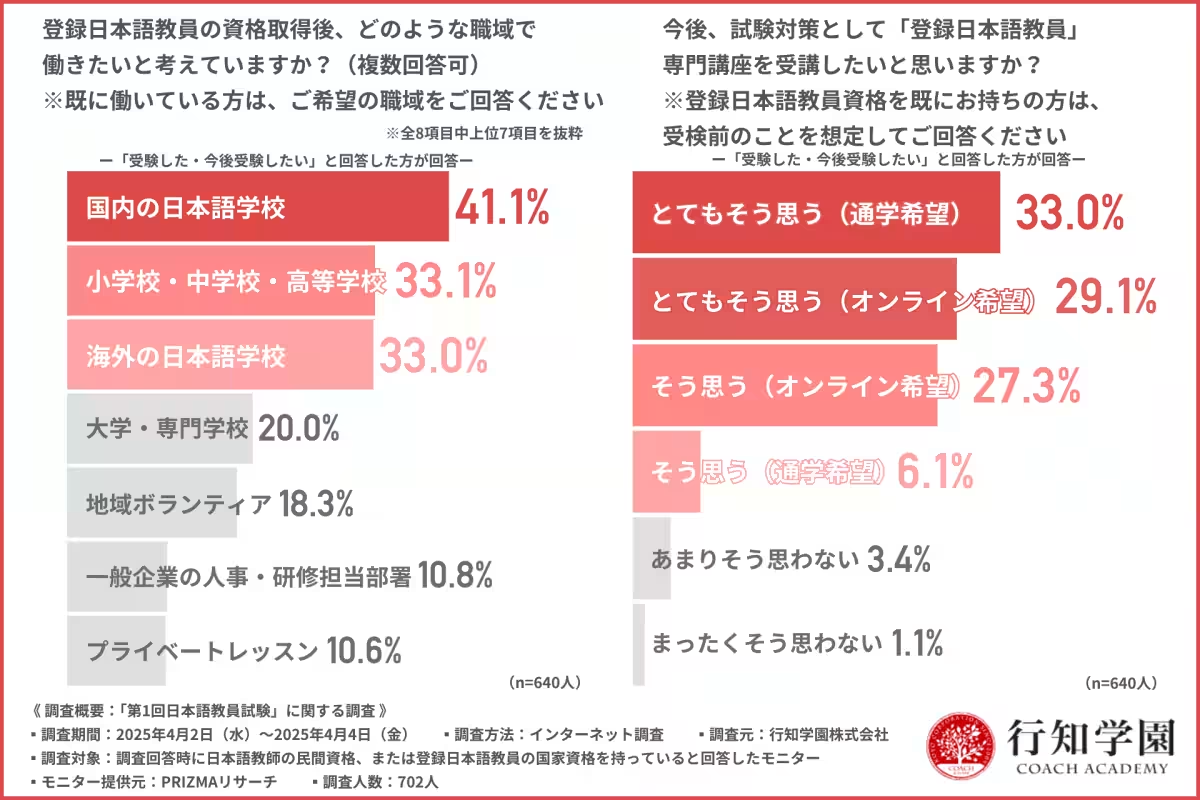

未受験者の中でも、受験希望者は約50%に達しましたが、試験のタイミングについては「未定」という声が多く、情報収集の重要性が示唆されます。特に、取得した資格後の職域希望では、国内の日本語学校での勤務希望が最も多く、教育機関でのキャリアの構築が期待されています。

5. 法律の経過措置に基づくアクションプラン

登録日本語教員の資格取得には、各種ルートがありますが、その道筋を明確に理解し、計画的に情報を収集することが求められます。経過措置期間を利用して、しっかりと対策を講じ、資格取得に向けた道を切り開くことが重要です。

6. まとめ

日本語教員試験の初回結果から浮かび上がったのは、依然として独学に関する限界と専門的な講座に対する高いニーズです。試験を受けた方々、また未受験ながら受験を希望される方々ともに、今後のキャリアに向けた確固たる準備が求められています。行知学園の提供する専門講座を活用し、自己のキャリアを構築する一助とすることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。