訪問看護の災害対策を再考する――BCP義務化1年の教訓と提言

訪問看護の災害対策を再考する

訪問看護において、BCP(事業継続計画)が義務化されてから1年が経過しました。この背景には、過去の災害がもたらした教訓があります。特に、2018年の西日本豪雨では、岡山県倉敷市真備町にある「訪問看護ステーションあんど」が天井まで水没するという深刻な被害を受けました。この現場での経験から、「本当に使える備え」を考える必要性が高まっています。

災害の現実とBCPの重要性

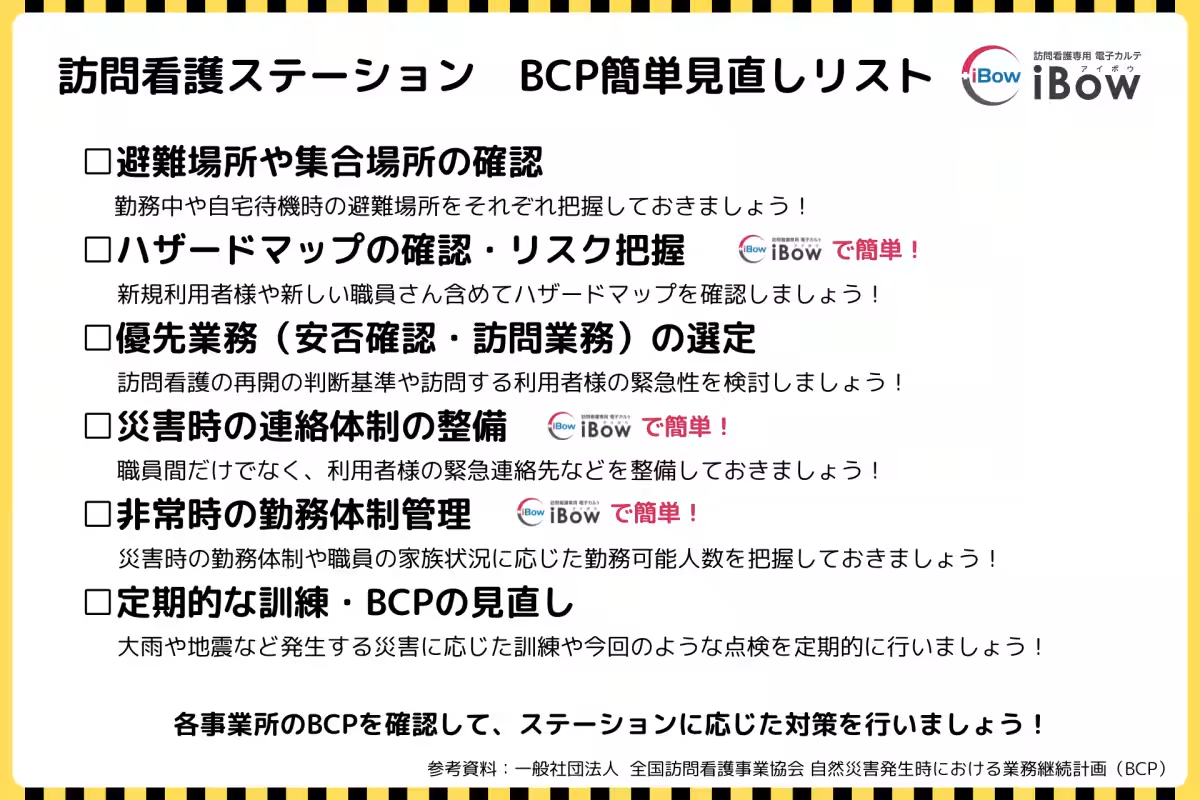

その日の豪雨は、突然のものでした。浅沼節子管理者は、訪問看護ステーションが浸水し、紙カルテが泥にまみれる中、利用者の安否確認が必須になるという極限の状況を目の当たりにしました。

「記憶を頼りに、利用者の安否を確認しなければならなかった」と浅沼さんは語ります。災害時には、職員とその家族の安全を確保し、利用者のいのちを護るためのBCPの実効性が求められています。BCPが形骸化せず、現実に役立つものであるかを検証する機会が、今こそ必要です。

現場の実情に合った自然災害用BCPの見直し

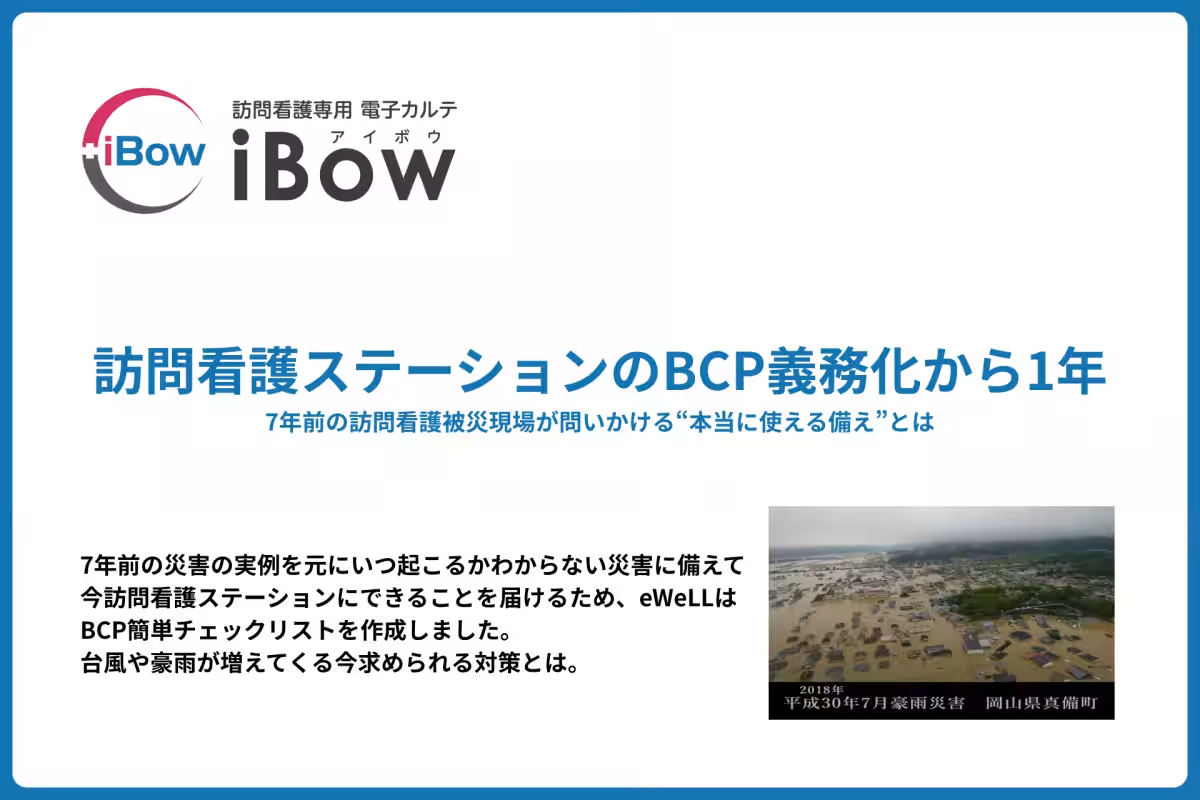

一般社団法人全国訪問看護事業協会が発表した「自然災害発生時における業務継続計画」の基本方針には、職員の命を守り、利用者の安全を確保することが第一に掲げられています。この基本方針を実践するためには、有事の際に機能する準備が重要です。以下のチェックリストを参考に、各事業所は自分たちの状況に即したBCPを構築・見直ししていくべきです。

1. 職員の安全確保 ー 災害時に避難できる場所を把握し、緊急連絡体制を整える。

2. 利用者への安全確認 ー 名簿を作成し、利用者の安否確認手段を明確にする。

3. 情報の共有 ー ICTを活用することで、迅速な情報伝達と適切な判断ができるようにする。

「iBow」を活用したICT化によって、看護ケアの継続性が大幅に改善されました。このシステムでは、利用者の住所に基づいてハザードマップを表示し、災害リスクを事前に把握することができます。また、緊急連絡先リストやトリアージ表の作成も簡単に行えるため、災害時における対応が格段に向上しています。

浅沼さんの教訓と今後の取り組み

浅沼さんは、災害下での経験から、「情報がなければ、いのちを護る判断もケアもできない」と強く感じました。これはすべての訪問看護ステーションに共通する教訓です。災害の頻発が懸念される中で、BCPの実効性を再確認することが急務です。

eWeLLは、これからも現場の支援を続け、訪問看護がいつでも必要なケアを提供できるよう、協力体制を築いていきます。BCPの見直しを行い、災害に強い現場づくりを進めましょう。情報を共有し、災害時でも安心して訪問看護が提供できるよう、みんなで取り組んでいくことが求められています。

まとめ

訪問看護における災害対策は、単なる義務ではなく、利用者のいのちを護るための重要な責務です。BCPの見直しを今一度行い、災害に備えた現場づくりを進めていきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。