高齢化が進む地域における訪問看護の新しい挑戦

高齢化が進む地域における訪問看護の新しい挑戦

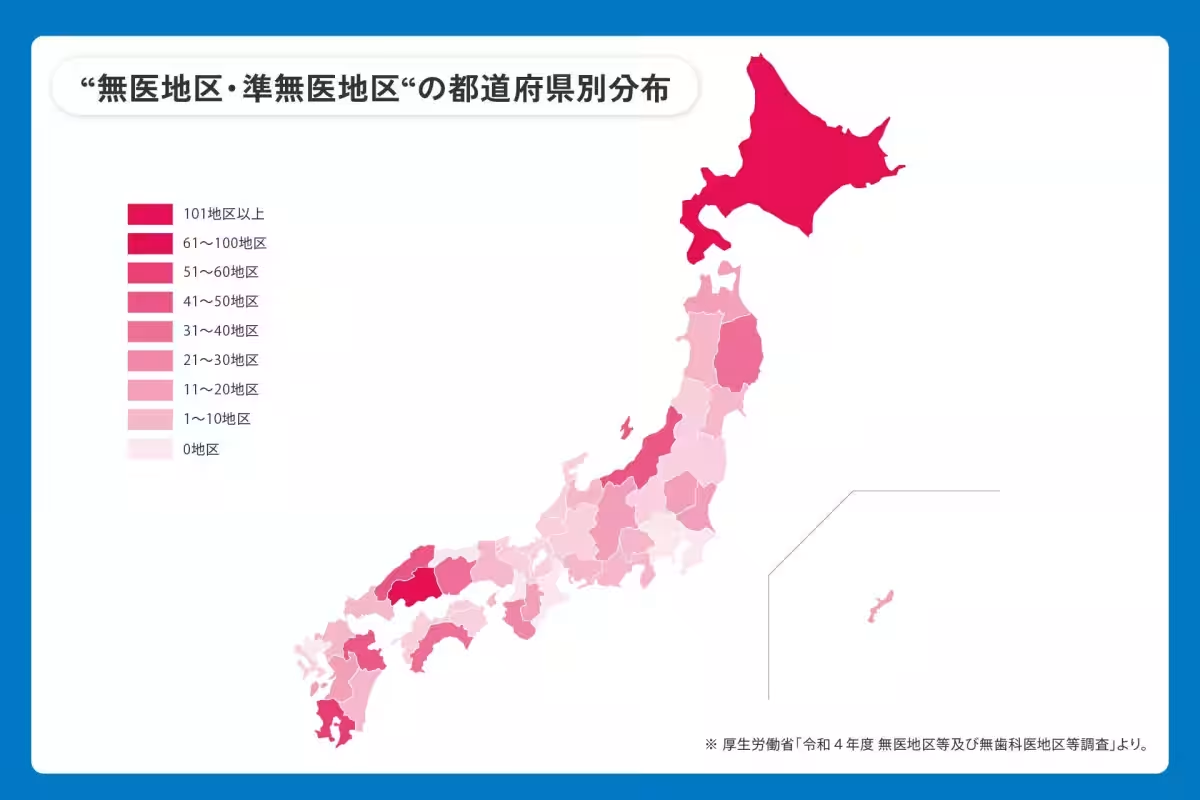

医療過疎地の実情

日本の高齢化が進む中、特に地方部では医療施設が不足しており、問題が顕著になっています。最新のデータによると、2023年には日本の高齢化率が29.56%に達し、47都道府県中の多くが30%を超えるという状況です。これに伴い、医療過疎地では、医療機関へのアクセスが難しい高齢者が増加し、「病気になったら遠くの病院で最期を迎える」という現実が続いています。

「いなかんご」プロジェクトの誕生

そんな中で、三重県伊賀市の大山田地域では、訪問看護による新たな医療モデルが生まれました。2024年1月に開業された「ななーる訪問看護ステーション」は、地域住民が自宅で安心して最期を迎えられるための訪問看護を提供することを目指しています。「訪問看護でのどかな田舎の暮らしを守る」という理念のもと、地域包括ケアの実現を図っています。

このプロジェクトは、看護師と地域住民の信頼関係を築くことから始まりました。しかし、開業当初は「よそ者」として警戒され、地域との接点を持つことが難しい状況でした。地元出身の看護師を採用し、地域行事に参加することで状況を改善し、少しずつ地域に溶け込んでいきました。

医療の質を向上させる試み

「いなかんご」プロジェクトでは、地域全体の健康を支えるため、「村の保健室」や「認知症カフェ」などの取り組みが行われています。また、地域のニーズに応えるため、看護士が遠方の医師たちと連携し、初めての自宅での看取りを実現しました。この成功が地域住民の信頼を深め、24時間対応体制を確立する道筋となりました。

現在、訪問看護件数は順調に伸びており、地域住民との信頼関係は深まりつつあります。訪問看護が単なる医療提供者としての役割にとどまらず、地域の家族のような存在になりつつあることが実感されています。

ICTを駆使した新しい訪問看護

「いなかんご」プロジェクトの独自の特徴として、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔サポート体制があります。大阪本社からのオンライン支援により、地域の看護師たちは豊富なリソースと情報を手に入れ、業務効率を向上させています。訪問看護専用の電子カルテ「iBow」を導入することで、リアルタイムな情報共有が可能となり、需給の最適化に貢献しています。

このシステムにより、看護師が悩んでいることを早期に発見し、適切なアドバイスを提供できる体制が整います。結果的に、精神的なサポートを受けやすくなり、質の高いケアを持続可能にすることが可能になっています。

未来への響き

「ななーる訪問看護ステーション」は、今後も地域包括ケアシステムの重要なモデルケースとしての役割を果たすことが期待されています。運営のノウハウをもとに、他の医療過疎地への展開を視野に入れています。また、地域が抱える課題に応えながら、持続可能な医療システムの構築を目指しています。

最期まで自宅で愛する人や慣れ親しんだ場所で暮らせる環境を整えるため、これからも訪問看護の質を高め、多くの高齢者とその家族の期待に応えていくことでしょう。これこそ、地域包括ケアの真髄なのです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。