急増するサイバー攻撃に中小企業が抱く不安と復旧体制の実態

中小企業のサイバー攻撃とその影響

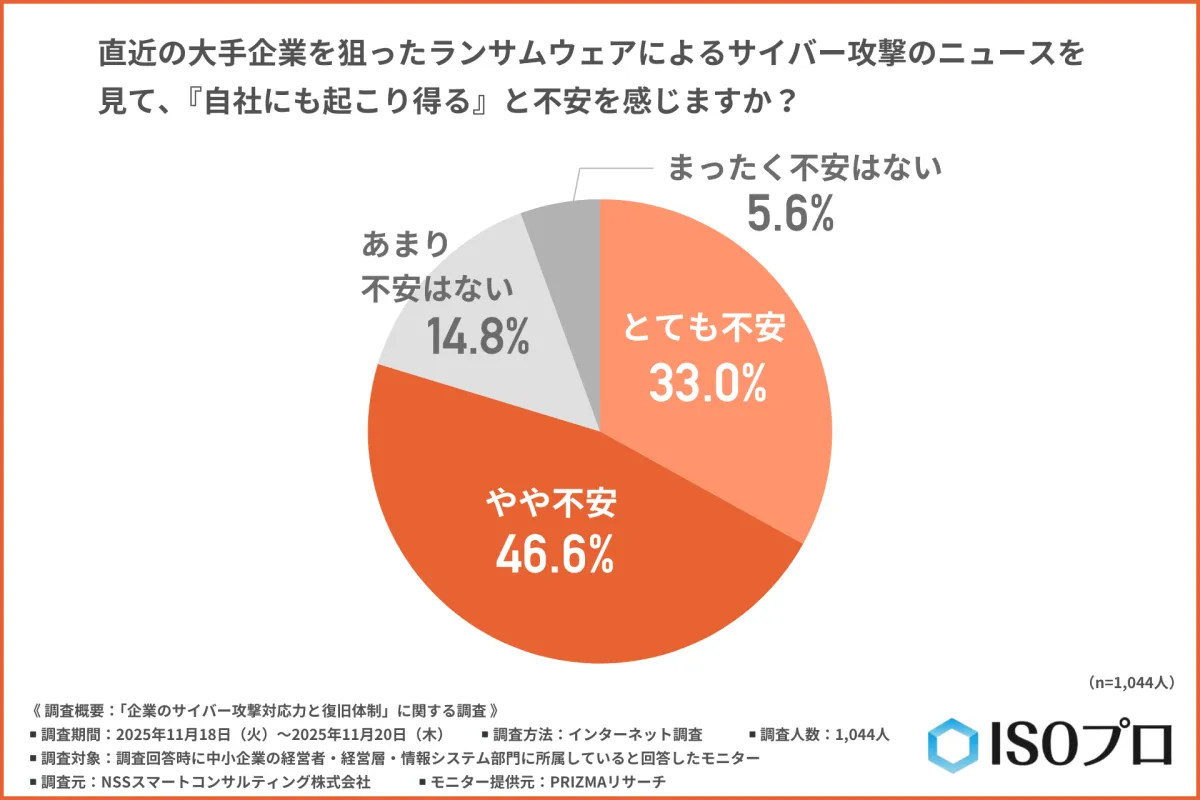

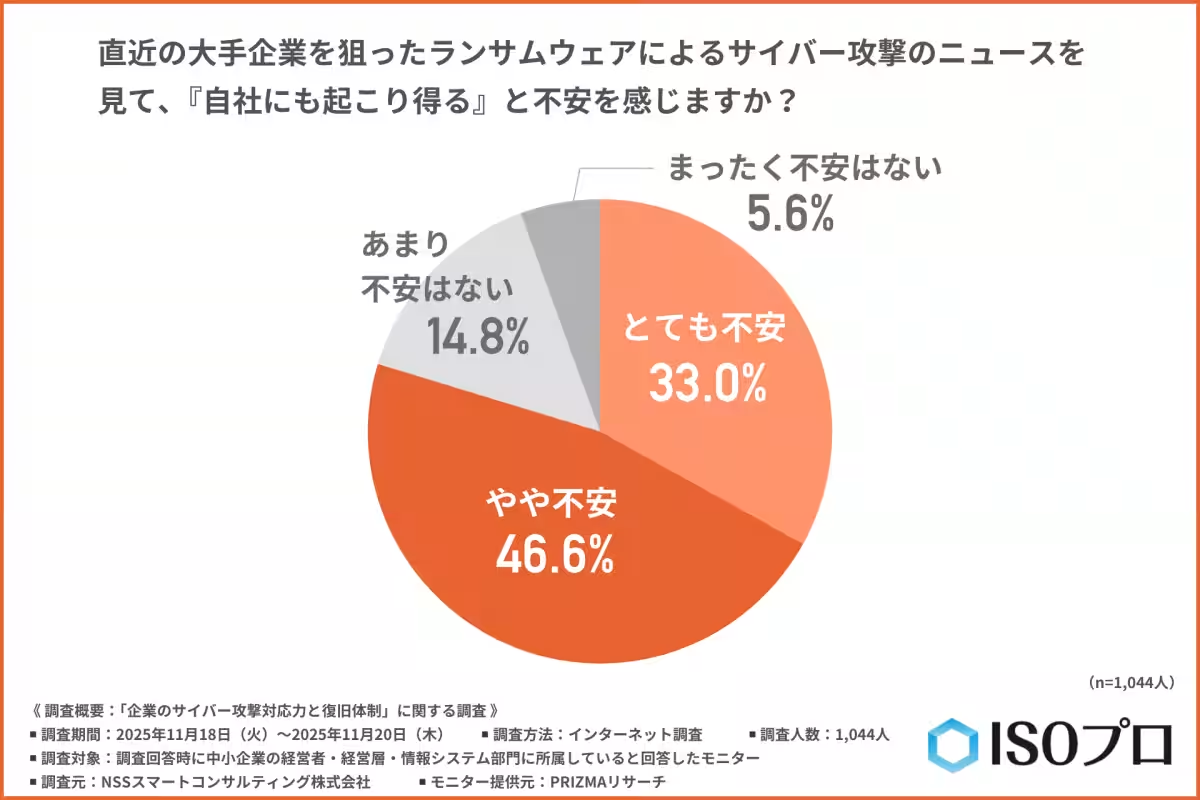

近年、サイバー攻撃に対する脅威が急速に増しており、特に中小企業が困難な状況に直面しています。NSSスマートコンサルティング株式会社の調査によると、約80%の中小企業経営者が自社もサイバー攻撃の対象になると不安を感じていることが明らかになりました。この背景には、ランサムウェアなどの攻撃が悪化している現状があることが指摘されています。

サイバー攻撃の現状

サイバー攻撃の多様化が進む中、企業活動に直接的な影響を及ぼす事例が増加しています。大手企業のシステム障害や物流の停止がニュースとして取り上げられる中、中小企業もその影響を無視できない状況となっています。帝国データバンクによると、企業の3割が何らかのサイバー攻撃を経験しており、中小企業には特に高い割合が見られます。このような現実から、サイバー攻撃はもはや「他人事」ではなくなっています。

中小企業の脆弱性

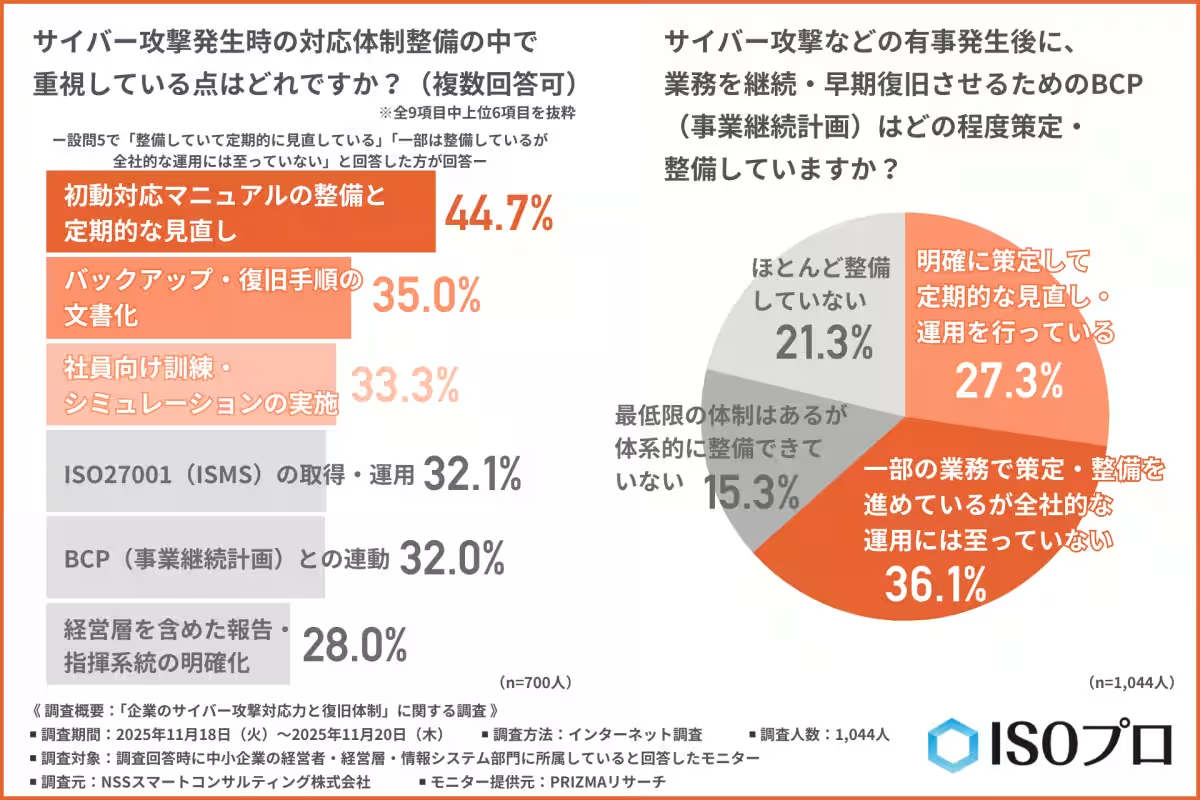

調査結果からもわかるように、中小企業は限られたリソースで機能しているため、攻撃に対する脆弱性が高まっています。また、対応体制が未整備な場合が多く、BCP(事業継続計画)を策定・見直しする必要性が高まっています。

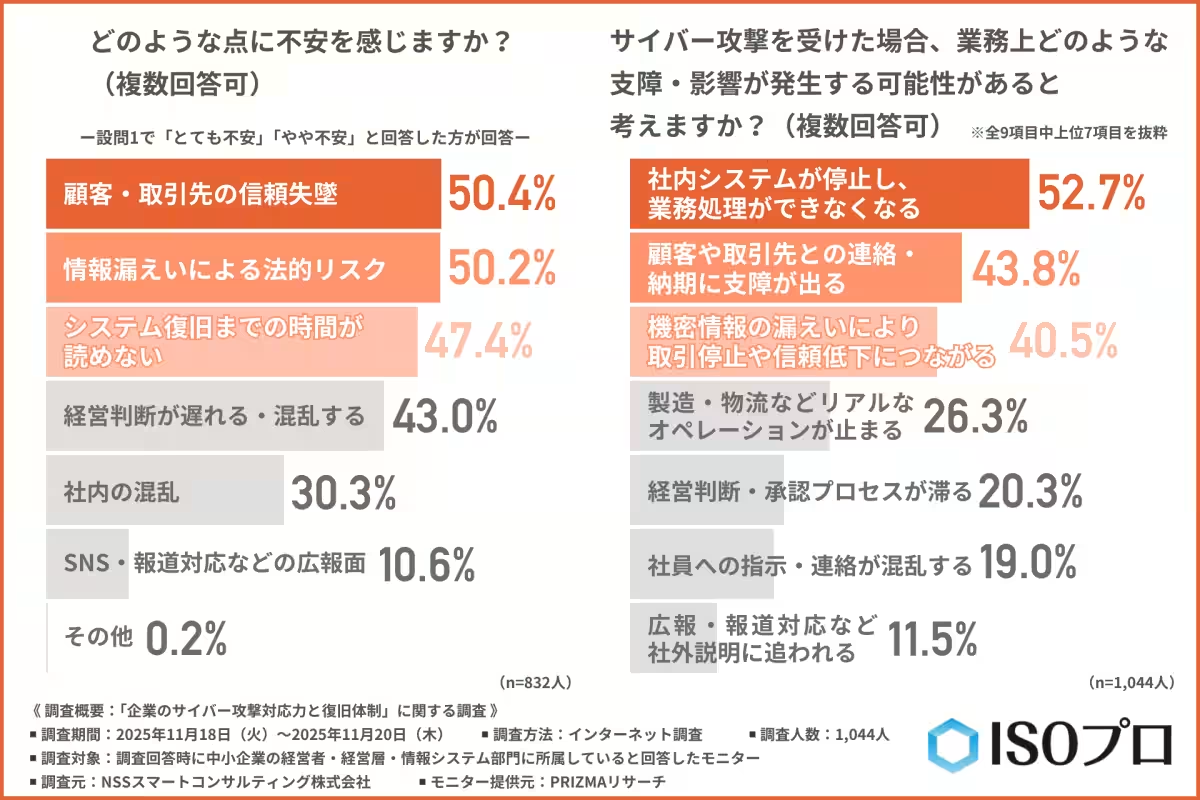

企業が抱える不安

中小企業が感じる主な不安要素には、顧客や取引先の信頼失墜と情報漏洩に伴う法的リスクが上がっています。約50%の経営者がこれらを最優先の懸念事項としており、実際に攻撃を受けた場合の復旧までの時間が不透明であることも不安材料として挙げられています。これは、サイバー攻撃が業務全体に与える重大な影響を再確認させるもので、経営者にとっては資金的な損失や信頼回復といったダメージが現実の問題となるでしょう。

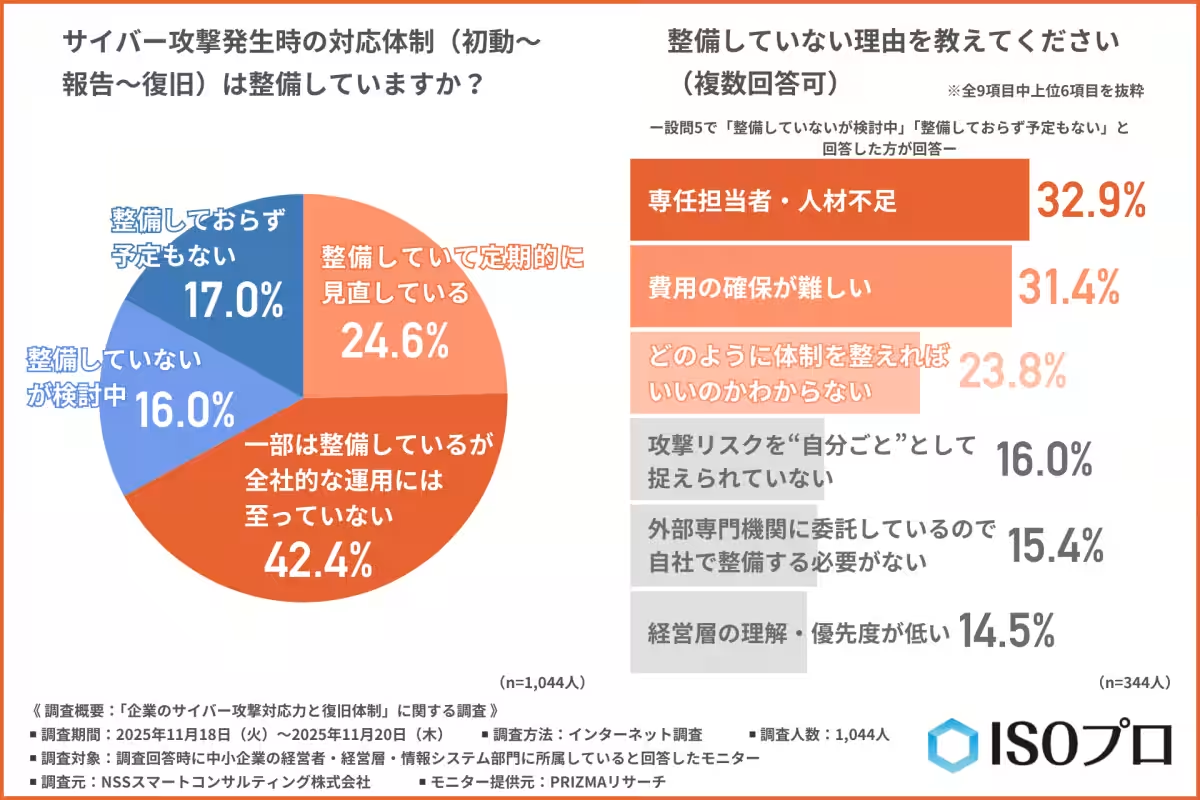

対応体制の実態

ただし、実際の対応策や準備は十分ではありません。

1. 整備状況の調査結果によると、対応体制が整備されている企業は24%に過ぎず、42%は部分的に整備しているに過ぎません。

2. 人材不足やコストの制約が主な障壁とされ、特に専門的な知識を持つ人材の確保が難しいとされています。

企業の実態と対策

企業では初動対応マニュアルやバックアップ・復旧手順の整備が進められていますが、実際の運用に関しては課題が残ります。一部の企業では定期的な見直しや訓練の実施が行われているものの、多くは未整備な状況です。これはサイバー攻撃を完全に防ぐことは難しいとの意識が高まり、被害後の復旧スピードを重視する傾向を反映しています。

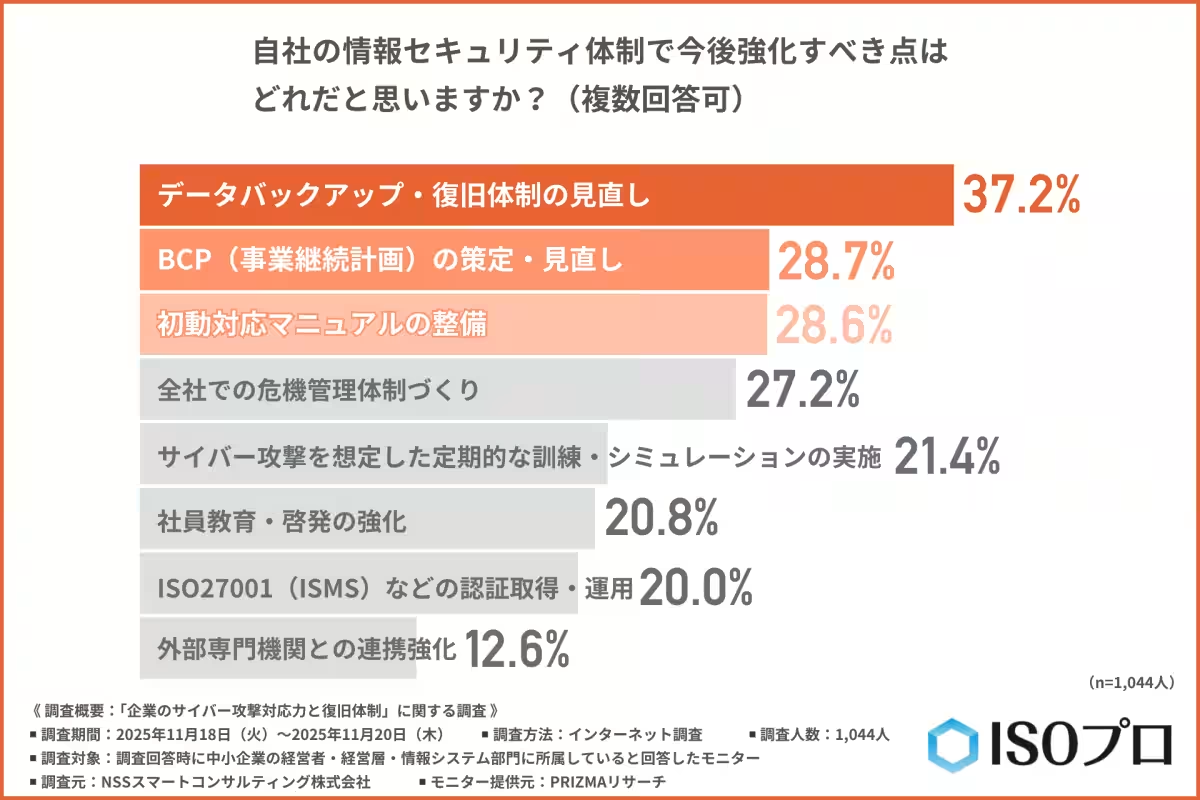

今後の展望

今後、BCPの策定やデータバックアップ・復旧体制の見直しが重要な課題として浮上しています。また、信頼できる情報を提供する専門家との連携が求められており、経営層も巻き込んだ意識改革が必要です。このように、サイバー攻撃への備えは単なるITの問題ではなく、組織全体の課題として捉えるべきです。今後の取り組みは、単発的な対策ではなく、包括的な危機管理文化の醸成が重要なポイントとなるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。